「痛み」「シビレ」を取るために必要なこと

痛みの原因

腫れてるなら…

冷えてるなら…

痛みを早く減らすために必要なこと(3つ)

ホルミシスを利用してリカバリーをかける

当院では『ホルミシスWシート』を着用して、整体を受けていただきます。

バランスを良くする(レバーアームを取り除く)

・関節を「滑らか」にする

・関節にどれくらいの圧力をかければ潤滑が高まる(動きが良くなる)のか?

「糖化」を防ぎ、細胞の修復を促す

「サプリメント」で補う

痛みの原因

①朝、起きた時のはじめの1歩目が痛くて歩けない。

②立ち上がった時や歩き出した時に足の付け根が痛い。

③階段や段差を上り下りする時に膝が痛くて動かしにくい。

④注射やリハビリなどの治療を受けているが、歩くのがつらい。

⑤「歩き方が変だ」と家族によく言われる。

⑥足のシビレや痛みで長い時間、立ってるのがつらい。

こんなお悩みでお困りではありませんか?

身体に不調があると楽しいはずの出来事も楽しめなくなってしまいますよね

人それぞれ生活スタイルが異なるため、痛みの原因は人それぞれです。

間違った治療や一時的な対処では、一時的にはよくなってもまたすぐに痛みを感じたり、悪化してしまう場合すらあります。

「痛みの原因」は次の4つが考えられます。(大きく分けると2つ)

骨盤、背骨のゆがみ

関節の崩れ

筋肉の張り、損傷

神経の圧迫(シビレ)

内臓疾患由来のものは除きますが、共通して言えることは、

「関節を正しく動かせていない」ということです。

普段の身体の使い方の何かしらの問題が関節のゆがみの原因となり、歩行困難や痛みに繋がっているのです。

関節を正しく動かすためには、2つ重要なことがあります。

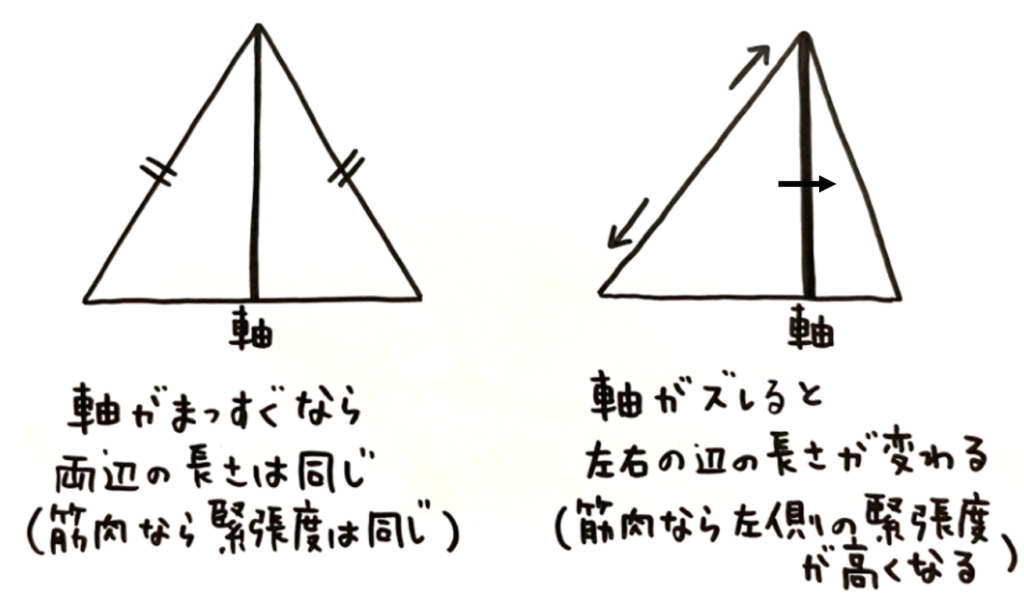

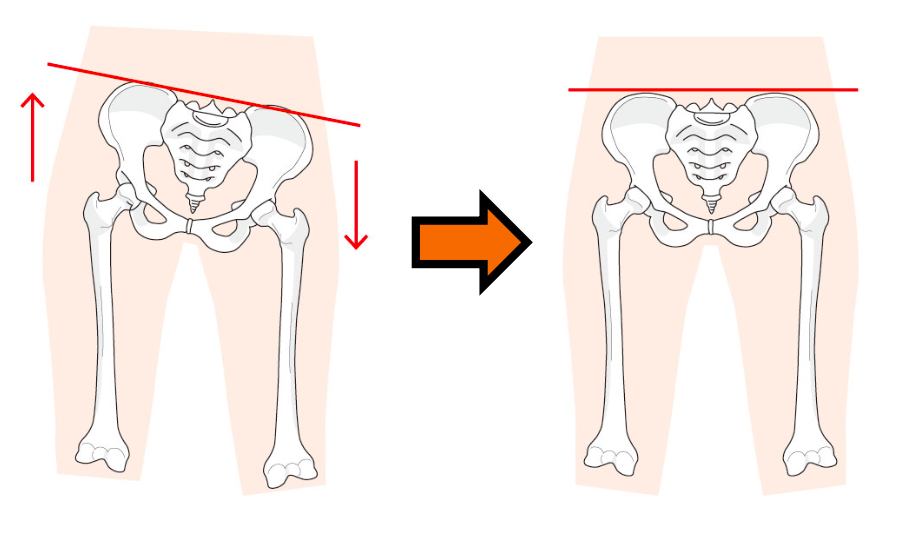

では、身体全体のバランスが取れていないとどんな問題を引き起こすことになるでしょうか?

軸がずれると、傾いた片側の筋肉が緊張したり、負荷がかかり、凝りや張りの原因に繋がります。また、長期化することで神経が引き延ばされたり圧迫するので、痛みやシビレの症状も現れるのです。

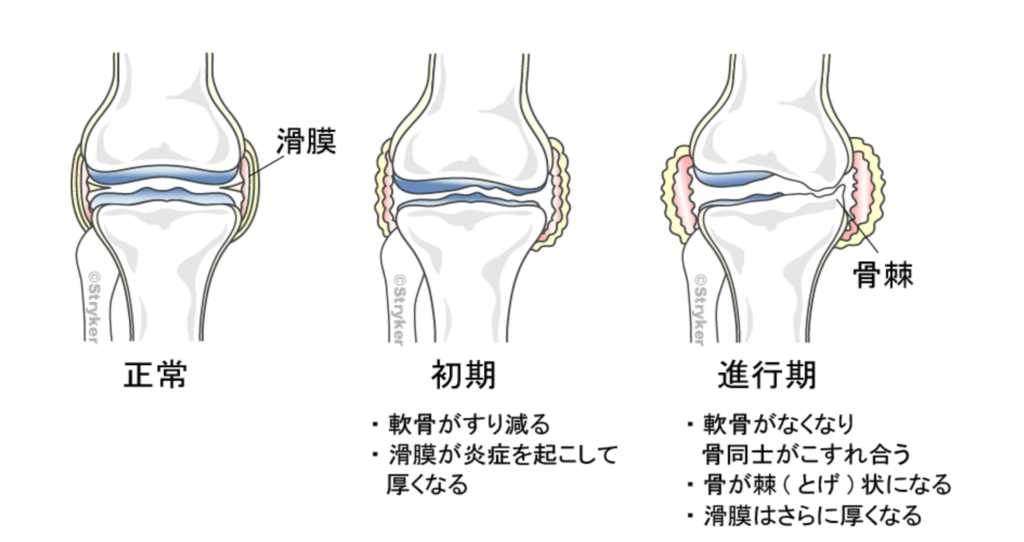

次に関節が滑らかに動いていないとどうなるのかを見ていきましょう。

動きが出にくくなり、ひどい場合には、固まった状態(ロッキング)となります。

そのような状態で無理に動かしてしまうと、摩擦が生まれ、炎症を引き起こしてしまいます。炎症から熱を帯び、関節面が変形して傷んでくるのです。

『朝、起きたら』腰の痛みがきついのはなぜか?

なぜなら、普段から動く量(特に連続して歩く時間)が圧倒的に少ないからです

例えば、当然ですが、寝てる時は、寝転んでるので体重がかからない(動かない)ですよね?

体重がかからない(動かない)と基本的に関節(身体)は固まってしまいます。

それが寝てる時だけであれば、特に問題ないのですが、普段から動く量が少ないともっと関節は固まって動きにくくなります

だから、朝起きたら腰の痛みがきつくなるのです。

対策として

使わなさ過ぎでなる腰痛なので、『使う』ようにしないと根本的に解決していきません。基本的には歩行不足による関節の支持力を失ってるわけですから、よく歩く事を前提とします。普段歩かなかった人が歩くようになる訳ですから、治療経過中、筋肉痛やー時的に患部の痛みが増すなど色々なことが起こることもあります。痛みが出ることも治っていく過程では必要な時もあります。そこは致し方ないです。

『夕方』に痛みがきつくなるのはなぜ?

なぜなら、使いすぎて傷んでるからです

例えば、強い金属製のものでも、特定の箇所を何度も何度も使っていれば、そこの箇所が摩耗して痛んでしまいますよね?

人も同じで使い過ぎてると1日の終わり(特に夕方)になると傷んで炎症が起きやすくなります。

だから夕方に痛みがキツくなるのです。

対策として

使い過ぎによる腰痛ですから『使い過ぎないよう大事にする』という事になります。スポーツであれば休養、お仕事であればお休みするか今までの負担が直接かからないものを選択します。その間は過剰に反応している炎症をアイシングによってのぞき、腰のバランスを整えてあげれば治っていきます。

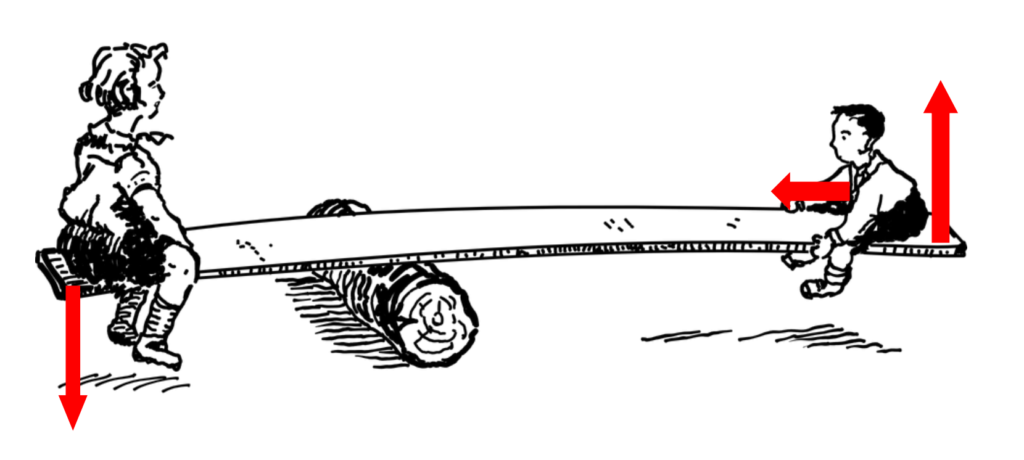

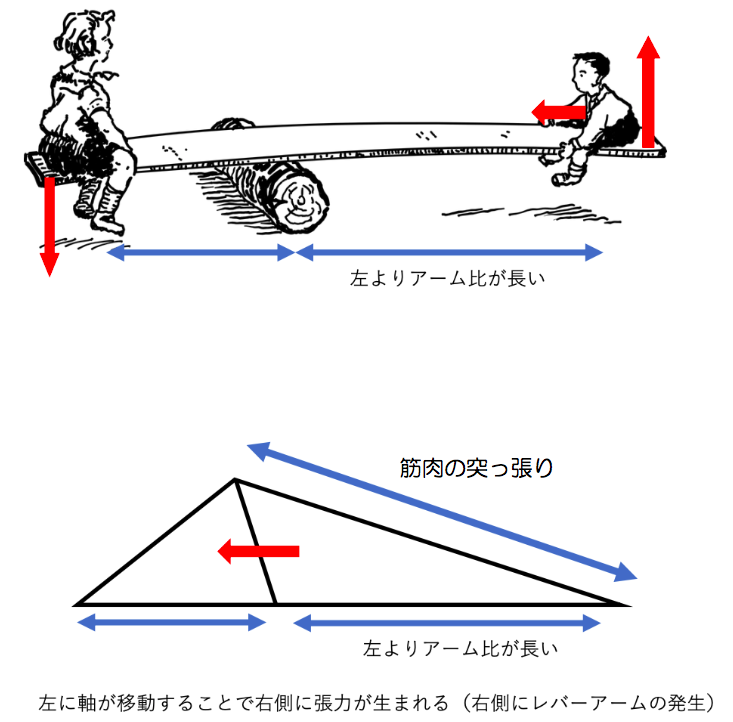

「バランスが悪い」から「痛み」が出る

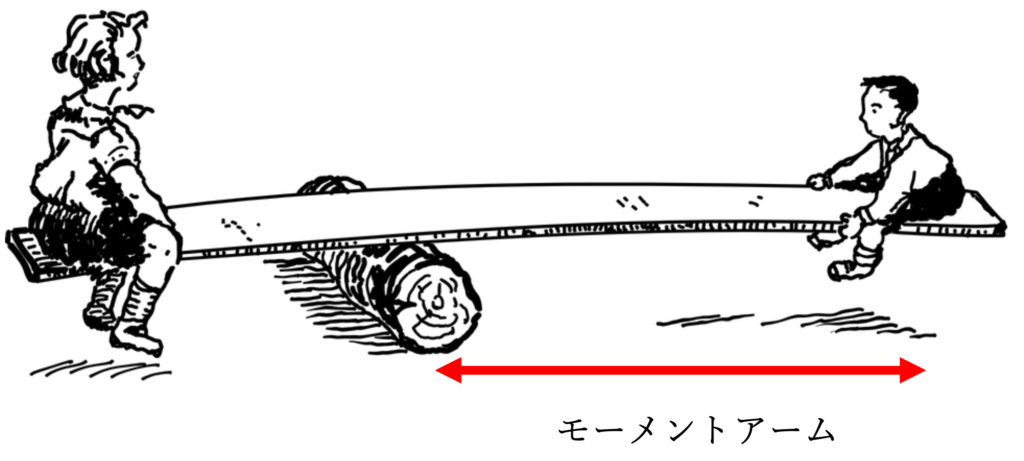

バランスが悪くなってるということを「レバーアーム」が発生してると言います。

このレバーアームについて説明していきます。

モーメントアーム(重力下ではレバーアーム)とは梃子(てこ)における、支点から力の作用点に下ろした垂線の距離。

~コトバンクより引用~

モーメントアーム(重力下ではレバーアームと呼ぶ)とは「丸太」と「男の子」との距離(長さ)のことです。

上の画像でも、真ん中の丸太を軸に

女の子側は反時計回り、男の子側には時計回り方向に

モーメントが、作用しています。

どちら(男の子も女の子)も地面に足がついていないということは

モーメントは同じ(=釣り合っている=バランスが取れている)ということが感覚的にわかります。

ではこの画像の男の子が、少し丸太の方に近づいたらどうなるでしょうか??

女の子の足が地面について、男の子が上に上がりますよね?

ということは、、、モーメントは同じではなくなった(=釣り合わなくなった=バランスが取れなくなった)

つまり、この「レバーアーム」が発生することで「バランス」が取れなくなっているのです。

❶この現象(レバーアーム現象)が体の中で発生している(生活習慣、体の使い方で)

❷そのバランスが取れていない状態で何年も過ごしている

その結果・・・「症状」(筋肉の張り、違和感、だるさ、痛み、シビレなど)として現れてくるのです。

「アンバランス」だから「痛み」「シビレ」が出ている

「バランス」が良ければ、「痛み」「シビレ」は起こらない。

バランスが悪くなる座り方

椅子の立ち座りをする時は必ず「両手」は「両膝」について「ゆっくり」と立ち座りをするようにしましょう。

なぜなら、そうしないと腰を痛めるからです。

例えば、よくしてしまいがちな動作で片手をついて片側に体重をかけて座る姿勢があります。

この座り方をすると腰と骨盤のラインで傾きが生まれ、歪み【関節が噛み込み(ネジが締まりすぎるような状態)】、腰に痛みが出てきます。

だから椅子の立ち座りをする時は必ず両手は両膝についてゆっくりと座るようにしましょう。

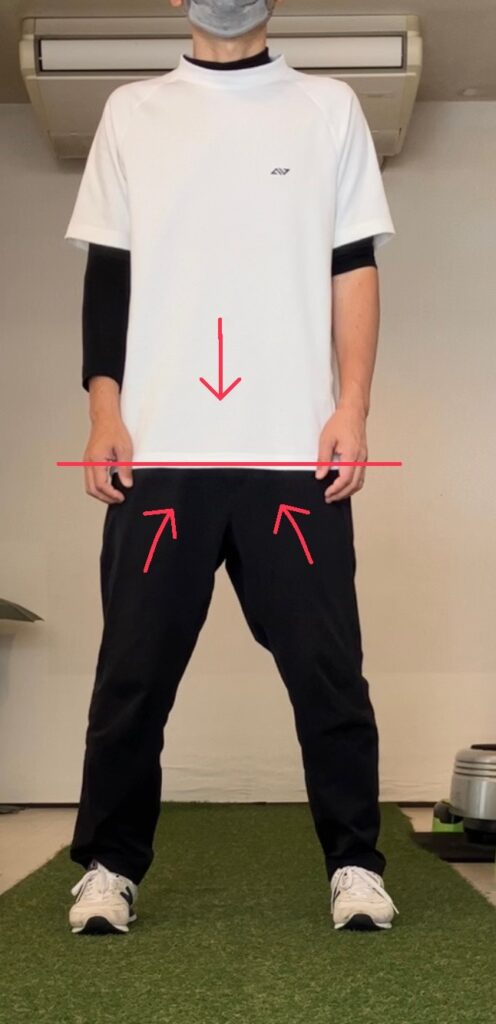

バランスが悪くなる立ち方

両足で「左右均等」に体重をかけるようにしましょう。

なぜなら、腰を痛めるからです。

例えば、バランスを悪くして片側に体重をかけてしまうと仙腸関節が締まりつつあり、足から下からの力が上にガツっと入り、より締まりつつあるからです。

つまり、この仙腸関節にかかる歪み(噛み込み)が腰痛となります。

だから、両足で左右均等に体重をかけるようにしましょう

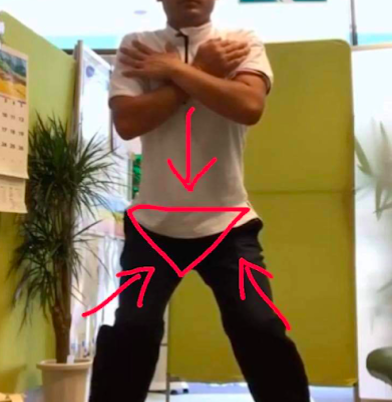

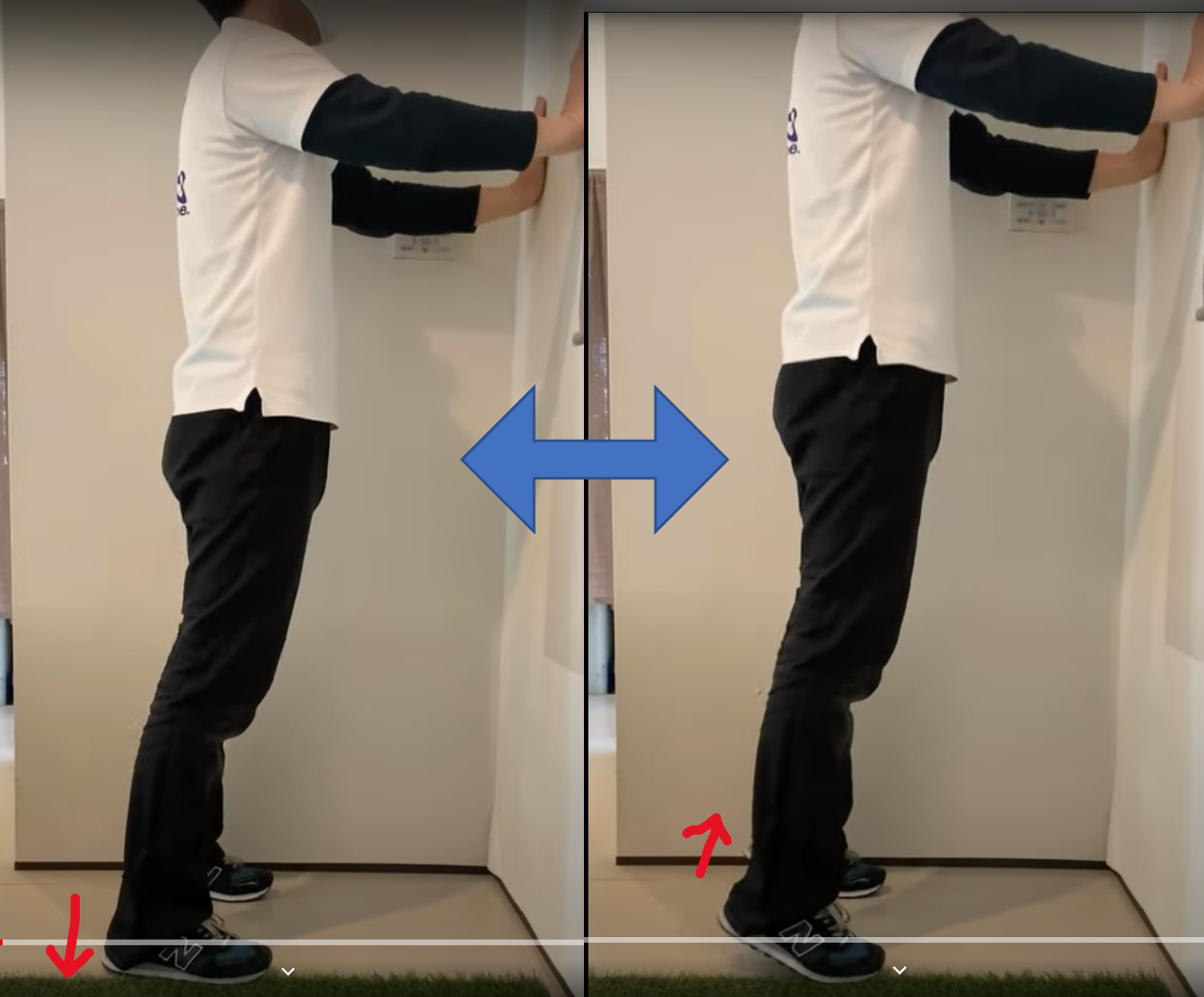

バランスを養うトレーニング

※両手は両膝に置いて胸を張る

その際に両足「左右均等」に体重をかける意識をする

「左右均等」に体重をかける意識をしながらカカトの上げ下げをゆっくりと足音を立てずに取り組む

つま先はつけたまま踵を浮かして下すその場で足踏み

レオロジー整体【 関節を整える 】

レオロジー整体は、物体の「流動」や「変形」を研究する物理学(レオロジー)を応用し、身体へ均等に圧力をかけて骨格・筋肉のバランスを整える手技です。身体を本来の形状に戻し、健康や美容、疲労回復を促進する効果が期待され、酸素カプセルなどと組み合わせて提供されることもあります。 (AI による概要)

レオロジー整体とは、「レオロジー効果」を利用した整体法【「構造医学」の考えである「生体潤滑理論」を基にした整体 】で、身体全体に均等な圧力をかけることで、骨格や筋肉のバランスを本来の形に戻すことを目指します。

具体的には、重力圧などを利用して関節の潤滑を良くし、自律神経機能の改善効果なども期待できます。

CS60整体 【 筋肉を整える 】

CS60は、細胞(Cell)を滑らか(Smooth)にする60兆個の細胞に働きかけるという特殊な金属製ヒーリングデバイス(機器)を用いた新しい全身施術です。この器具で体を「こする」「トントンと当てる」ことで、細胞の活性化、活性酸素や老廃物のデトックス、静電気の排出を促し、肩こり、腰痛、慢性的な疲労、不調の根本改善を目的としています。

(AI による概要)

CS60は、こすったり、トントンと軽く当てたりしながら施術するヒーリングデバイスになります。

CS60を用いて、首や肩、腰、腕、脚などの全身の筋肉を整え、疲れを取り、コリをほぐし、血行促進を行います。

当院で取り扱ってるCS60は「指圧代用器」としてのエビデンス効果が認められました。

(2024年7月 日本臨床試験協会調べ)

※本効果(指圧代用効果)については、医師を試験統括責任としたオープン試験を実施し、(試験ID:UMIN000062331)押下部の血流・筋硬度等を測定した上で、解析基準FAS(統計解析ソフト:Statcel4)を採用し、t検定を行い有意性判定あり。

パワープレート

パワープレート(Power Plate®)は、上下・前後・左右の3次元振動で筋肉を高速刺激し、1日約10〜15分の短時間で高い運動効果(筋トレ、ストレッチ、疲労回復)を得られるトレーニング機器です。NASA技術を活用した独自の振動で、ジムの1時間分に相当する効率的な全身運動が可能で、プロアスリートから高齢者のリハビリ、ダイエットまで幅広く活用されています。(AI による概要)

パワープレート(全身振動トレーニング)のエビデンス(科学的根拠)は、

骨密度増加、筋力向上、バランス改善、転倒予防、血糖コントロール改善、血流促進など多岐にわたり、特に閉経後の女性や高齢者において、短時間での効果が複数の研究で示されていますが、糖尿病の重症度や心臓疾患など禁忌事項もあるため、専門家の指導のもとで安全に行うことが重要です。 (AI による概要)

主なエビデンス(効果)

- 骨密度・骨粗鬆症対策: 振動刺激が骨形成を促進し、骨密度低下の予防や増加に寄与します。

- 筋力・パワー向上: 筋肉の収縮を増幅させ、筋力やパワーを向上させます。

- バランス・転倒予防: 姿勢制御とバランス能力を改善し、高齢者の転倒リスクを低減します。

- 循環器系: 血流増加、心臓血管機能の改善が期待されます。

- 糖尿病管理: 血糖コントロール(HbA1c減少)に効果的で、代謝改善も報告されています。

- ダイエット・体組成: 筋肉量増加による基礎代謝向上、脂肪燃焼促進、体脂肪減少効果。

- 柔軟性・可動域: 柔軟性や関節の可動域改善にも役立ちます。

- 疼痛軽減: 慢性的な痛み(変形性関節症など)の緩和、活動意欲の向上にもつながります。

研究の例

- 高齢者での研究: 閉経後女性を対象とした研究で、パワープレート群は従来型トレーニング群と同等かそれ以上の股関節骨密度増加、大腿筋力増大、バランス改善を示しました。

- メタアナリシス: 2型糖尿病患者を対象とした研究では、WBV(全身振動)が血糖コントロール改善に最も効果的であることが示されました。

注意点(禁忌事項)

- 重篤な糖尿病、心臓・血管疾患、ペースメーカー使用者は使用できません。

- 炎症の初期や、外科手術後で傷口が完治していない時期は使用不可です。

まとめ

パワープレートは、全身振動(WBV: Whole Body Vibration)というメカニズムを利用し、筋力強化、骨密度維持、バランス改善、代謝促進など、多方面で科学的エビデンスが示されています。特に高齢者の骨粗鬆症予防や糖尿病管理、パフォーマンス向上に有効ですが、個人の健康状態に応じた適切な利用が重要です

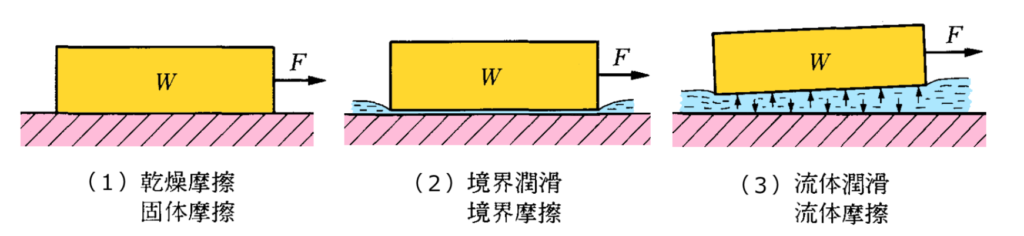

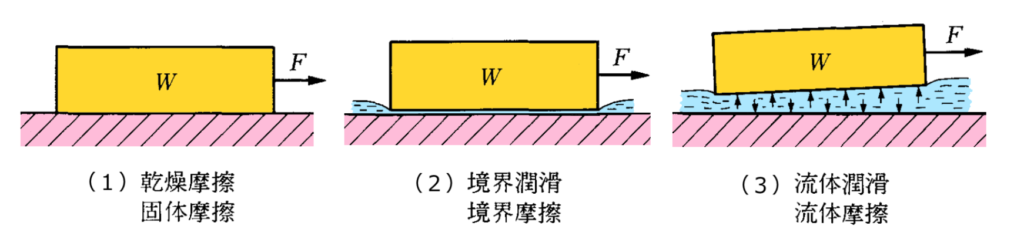

関節を「滑らか」にすれば痛みはなくなっていく

機械のジョイントをスムーズに滑り易くするには“油”を注します。

関節の動きをスムーズにするにも「油」が必要なのですが、これにあたるのが「関節液」です。

関節液は油の様に粘ばりヌルヌルしてい ます。それによって関節をスムーズに動かす事が出来るわけです。 機械にも関節にも言える事ですが、油を介してジョイントをスムーズに動かす場合、一番滑りやすいのは「荷重」をかけた時なのです。

バナナの皮を想像してくれると解りやすいと思います。

そっと軽く踏んでもバナナで足を滑らせる事はありませんが、ギユッとバナナを無意識で踏み込んだ時はヌルッと滑り足を滑らしてしまいますよね?

こういった粘性のあるものを滑らせようとした時は「荷重をかける」と滑り易くなるという物理的特徴があるわけです。

「痛み」をなくすには「痛くても歩く」こと

なぜなら、歩く時間を作れば関節が「流体潤滑」して痛みがなくなるからです

「潤滑」とは、機械などの運動する物体間に潤滑剤を供給することで、摩擦や摩耗を低減させ、機械の安定した運転を助けることです。

(1)乾燥摩擦/固体摩擦

二つの物体(骨と骨)の間に潤滑剤が存在しない状態。

(2)境界潤滑/境界摩擦

二つの物体(骨と骨)の間に分子の大きさ程度の厚さの吸着油膜が存在する状態。

(3)流体潤滑/流体摩擦

二つの物体(骨と骨)の相対的な運動により、十分な厚さの潤滑剤の油膜(流体膜)が生じて二面が完全に離れた状態。この状態では、常に流体膜が確保されるように、流体に圧力を発生させることにより『荷重』と釣り合わせています。

二つの物体(骨と骨)が接して動かそうとすると必ず大きな摩擦が発生する

二つの物体(骨と骨)の間に流体成分がない状態で上から押さえつけても動かしづらい

二つの物体(骨と骨)をスムーズに動かすためには、流体成分があって、流体潤滑してることが必要

流体成分があって加圧するとなめらかに動く状態=流体潤滑

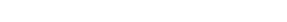

加圧すると動きやすい。でも、牽引する(引っ張る)と動きが鈍い

流体潤滑を達成するには二面(骨と骨)が平行になってる、加圧することが必要

内圧が高まって二つの面(骨と骨)が平行であることが『流体潤滑』 の達成に必要

『変形性関節症』を防ぐには「普段から歩く」ことです。

なぜなら、普段から歩いていれば、関節内は潤滑して、変形の最大原因である(摩擦)熱がこもらないからです

例えば、下記の画像の⑴を見ていただきたいのですが、この潤滑していない状態で動かすと、摩擦熱が発生しますよね?

摩擦熱が発生すると、接触面の熱変形が進みます

つまり、変形性関節症になっていくということです

逆に上記の⑶であれば、摩擦熱は生まれにくいので接触面の熱変形は発生しにくいです。

だから『変形性関節症』を防ぐには普段から歩くことです。

人の体は重力の中でうまく機能するようにできています。

このことを関節を例にとって解説すると、人の関節は、骨と骨との間に関節包という袋があり、その中には関節液という液状のものが満たされて構成されています。

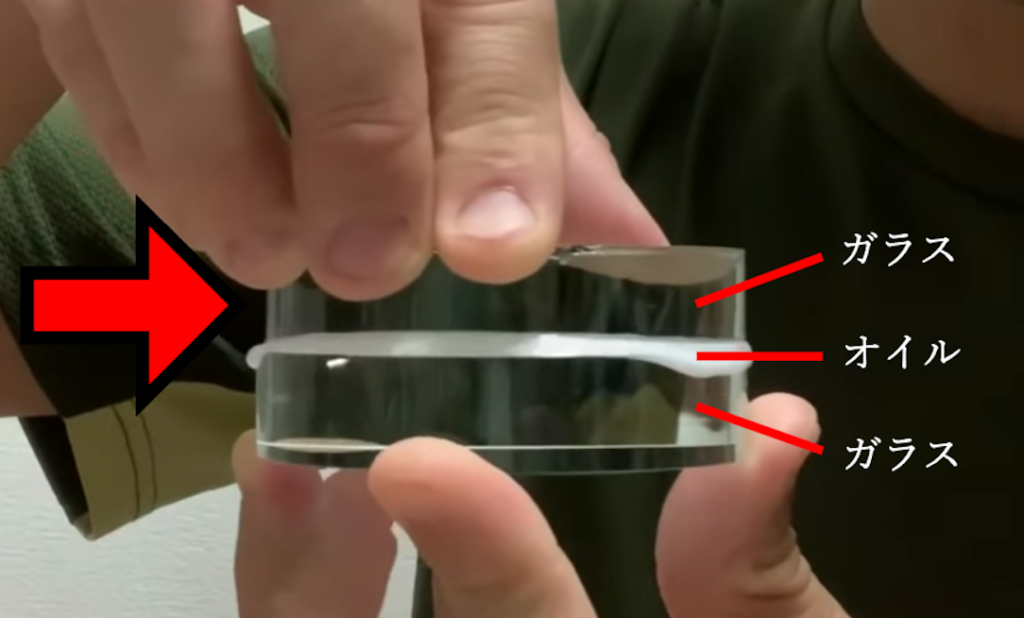

わかりやすくいうと、ガラス板のようなつるつるの板の上にサラダ油などを塗って、もう1枚ガラス板をはさんだようになっています。この上になったガラスを上方にしきはがすようにすると、サラダ油の吸着力で動きません。

ところが上からぐっと踏んずけてやれば、ちょうどバナナの皮を踏んだように、ズルっと動きます。

これがバイオ tribology 『生体潤滑理論』![]() です。

です。

①関節には、骨と骨の間に関節包という袋があり、その中に関節液が入っています。

ガラスの上に油を塗ってもう1枚ガラスを乗せたようなものです。

②これを両側から引っ張ると関節内が陰圧になり、関節の動きは悪くなります。(図2)

③逆に油の上に置いたガラスを上から押し付けてみると、スルスルっと滑ります。(図3)

人の体は関節に限らず、様々なところで1Gという重力のもと機能するようにできています。

低気圧になるとからだの不調が出てくる【関節内は膨張傾向になりシビレや痛みが出てくる】のを考えてもわかりますね。

よって牽引などの非重力状態をつくり出すことは、体にとって非常に悪いことです。

何らかの原因で継続して関節に牽引力が働いた場合(非重力状態=非生理状態)、痛みを伴うことがあり肩や首、腰などの慢性痛などになります。

具体的にはハリ感やつまり感などと言われるものです。

またそれらの原因は、はっきりわかるものもあれば、あなたの日常生活の中でのクセや筋力の低下、考え方など様々な要素が絡んでいる可能性が考えられます。

慢性痛となると特にその原因は複雑かもしれません。

悪くなってしまってる状態を改善するには・・・

筋肉をマッサージしてほぐしたり、関節をボキボキと鳴らしてグッと動かしたり、必要以上に体を温めたり、電気をあてたりするのではなく、

上述のように

人の体は重力の中でうまく機能していかないといけません。

その重力にきちんと対応できるようにするには

身体の軸を整える(関節の整復)

普段の身体の使い方を改める

関節の動きを滑らかにする(関節の整復+荷重トレーニング+連続歩行)

上記の3点をせずして症状改善などあり得ません。

レオロジー効果とは

レオロジー効果とは、全身に均一な圧力をかけることで、骨格や筋肉のバランスを本来の状態に戻す効果のことです。

特に、酸素カプセルが提供する効果として知られており、日常的な姿勢の崩れからくる肩こりや腰痛の緩和、ケガの回復促進、自律神経の機能改善などが期待されます。

骨格・筋肉のバランス調整

- 二本足で立つ人間は、重い頭部を支えるために首や腰、背中に常に負担がかかっています。

- 酸素カプセルは、全身に均等な圧力をかけることで、こうした体の歪みを整え、本来あるべきバランスに戻す効果が期待できます。

その他の期待される効果

- 疲労回復:高濃度の酸素を体内に取り込むことで、乳酸などの疲労物質が分解・除去され、疲労感が軽減されます。

- ケガの回復促進:圧力をかけることで、毛細血管まで酸素が届けやすくなり、細胞の再生や回復を早める効果が期待されます。

- 自律神経の改善:圧力が脊柱管内の圧を高め、そこを通る交感神経が穏やかになることで、頭痛や自律神経失調症などの症状改善に効果がある可能性が示唆されています。

当院では、手技によって、「レオロジー効果」を利用して体質改善・根本改善を行っています。

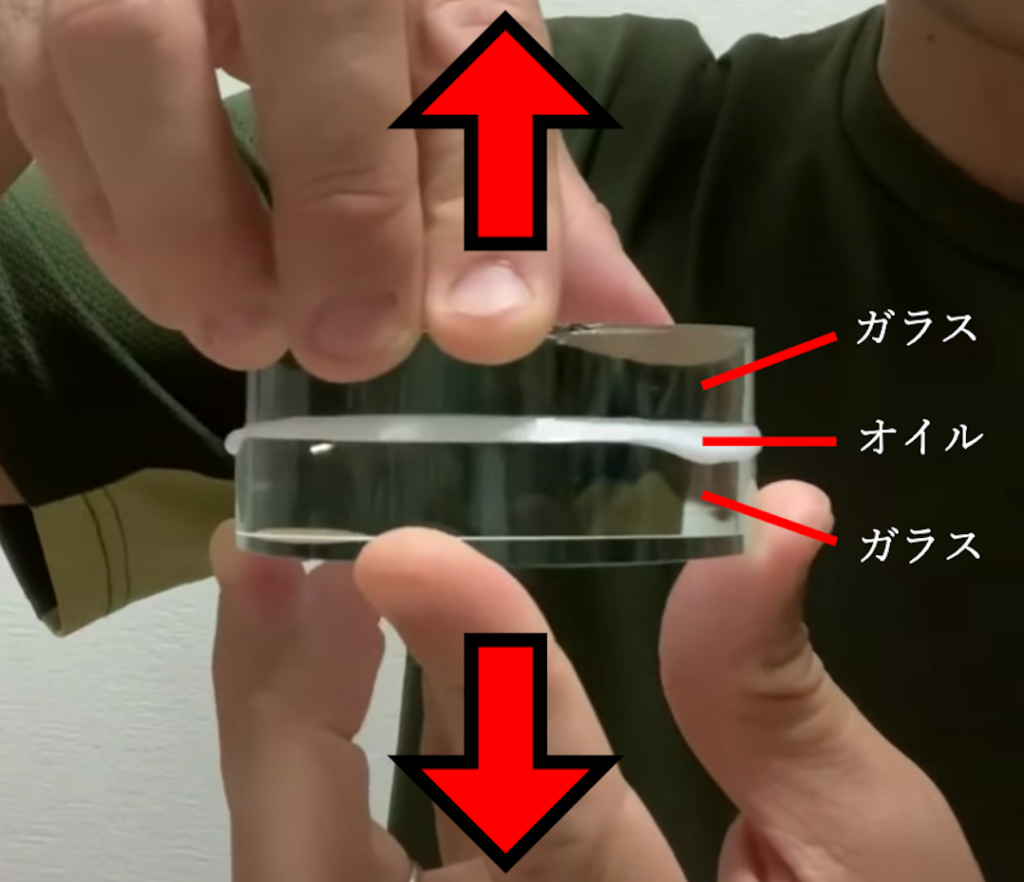

関節にどれくらいの圧力をかければ潤滑が高まる(動きが良くなる)のか?

関節の動きを良くしていくには3気圧と同等の水圧が必要になります

なぜなら、3気圧と同等の水圧で関節内圧が上昇して潤滑が高まるからです

例えば、1気圧(1㎠に約1kg)だと海面での大気圧になり表面全体には圧力がかからず不十分です

2気圧(水深10m)である程度、表面全体に圧力はかかりますが、圧力としてまだ十分ではありません。

3気圧(水深20−30m)でしっかりと体表面全体に圧がかかり関節内圧が上昇し潤滑が高まります。

だから関節の動きを良く(滑らかに動かして)いくには「3気圧」と同等の水圧が必要になります

風呂の効果は温度や成分ではなくて「水圧」にある

風呂に入った時に、体にかかる水圧の力を御存じですか?

1リットルあたりに1キロの重さがありますからお風呂に200リットルのお湯を入れれば200kgの力が体にかかることになります。

冬は気圧がさがります。

体にかかる圧力が下がる事で活動量も低下してしまいます。

なので、冬に湯に浸かるという事は,体に程良い圧力をかけるこができるので体調を改善する事に有効です。

温度や成分に気をとられがちですが、直接的にかかる圧力が体に及ぼす影響は絶大です

温度や成分よりも圧力が良い方向にもたらしてるということです。

カラダにかかる圧力が上がることで活動量も上がる(調子が上がる)

カラダにかかる圧力が下がることで活動量も下がる(調子が下がる)

腰が痛だるい(重だるい)時は水中歩行をしましょう

なぜなら、水中歩行をすることで、痛だるさ(重だるさ)が解消されやすいからです

例えば、少し考えていただきたいのですが、急に雨が降ったり、台風がきたり冷え込んだりすると、体調が悪くなったり古傷が痛んだりすることないですか?

急に気圧が下がることで古傷がある部分は、気圧が下がって体が膨張すると、痛み出します。

体が膨張して体調不良であれば、全体から均等に圧を加えてあげれば良いのです。

大きなプールなどで水圧を体に均等に与えると、痛だるさ(重だるさ)が解消されやすくなります。

だから腰が痛だるい(重だるい)時は水中歩行をしましょう

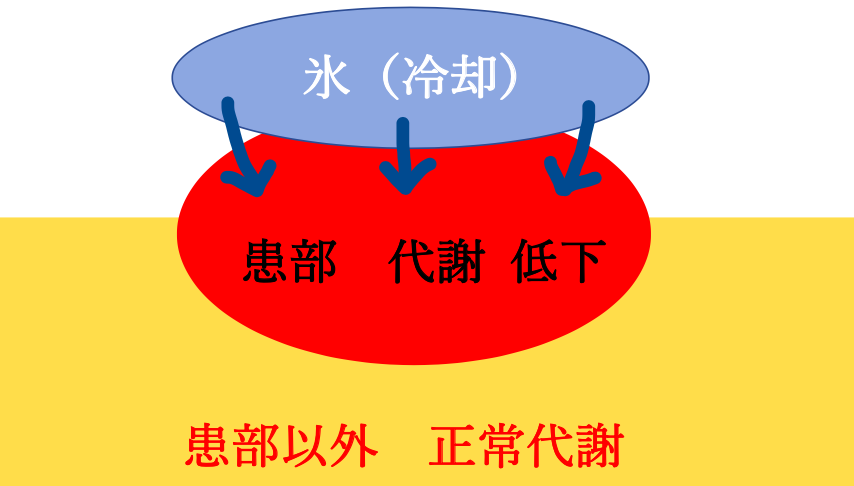

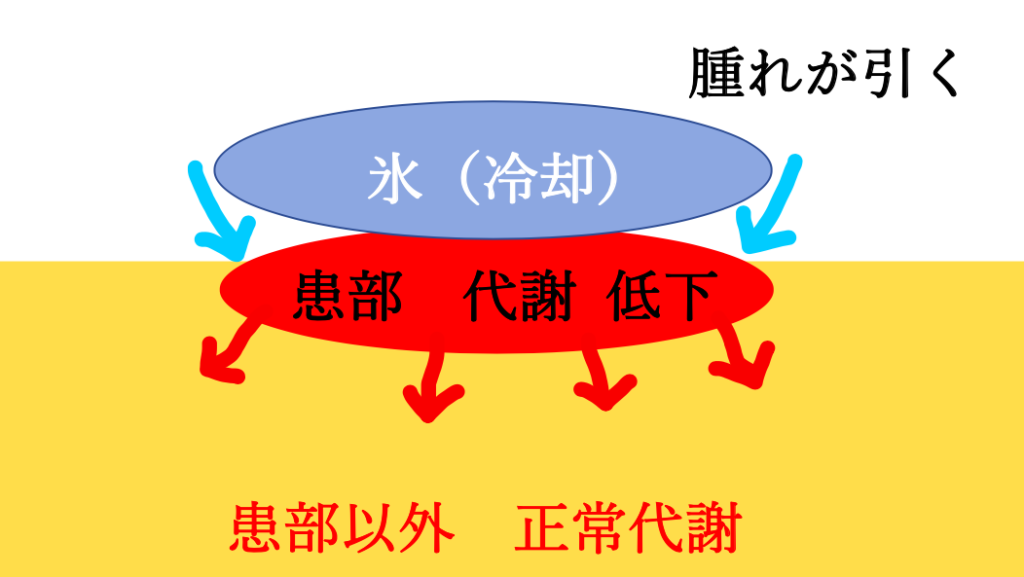

局所冷却の必要性

患部を熱取りすると、患部は冷えますが、患部以外の周りの組織は常温に保たれます。

つまり、患部の組織の「代謝」を落として患部以外の周りの組織は「正常の代謝」を起こさせるという状態を作るということでもあります。

患部 → 冷却 → 代謝を落とす

患部以外 → 常温 → 正常の代謝をキープ

これにより

「代謝」の差が発生することで「浸透圧」の差も発生します。

人の浸透圧は0℃で6.74気圧と言われており、人の体温の37℃で7.65気圧になります。

冷却によってこの圧力が働くということになり、水腫(腫れ)を冷却してあげると冷却後、代謝の差が発生して浸透圧の違いから水分が周りの組織に移動します。

氷でアイシング

→ 「温度差」が生まれる

→ 「代謝」の差がうまれる(患部は代謝が下がり、患部以外は正常代謝)

「浸透圧」の差が生まれる

→

水腫の移動

→

腫れが引く

寒いところで過ごしたりして体全体を冷えるなどの状況下では上記のような温度差ができませんのでこのようなことは起きません

腫れを引かすには上記のような「温度差」を起こすことが大事であります

その「温度差」を起こすには「局所冷却」が必要になります。

少しでも早く「痛み」を減らすために必要な事(3つ)

❶砂糖を減らすこと

(理由)

余った糖(糖分摂取)がタンパク質とくっつくと、コラーゲン繊維が破壊されるため、関節の弾性を失うし、そのことによって炎症を起こしても修復しにくくなります。修復しにくい環境下で痛みを減らすのは難しい。

❷温熱療法 ⇄ 局所冷却

※痛みで赤く腫れてるなら…氷で局所冷却

(理由)

炎症の熱を取り除くため

※冷えきってるなら…温熱で身体(特に内臓)を温める

(理由)

冷えると体内の「酵素」の働きが著しく低下するため

❸痛くても「できるだけ歩く」こと

※「激烈の炎症期(めちゃくちゃ痛い時)」は絶対安静と患部の徹底的な排熱(冷却)が必要

(理由)

荷重をかける事により関節に潤滑を促し、自然治癒力を高める

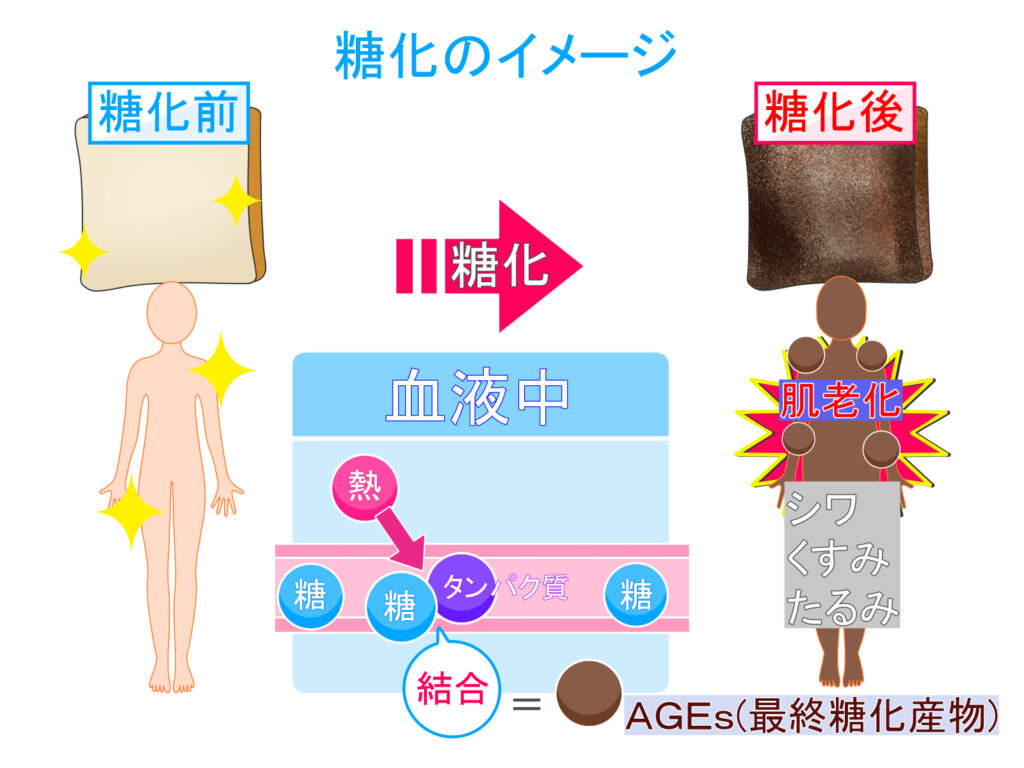

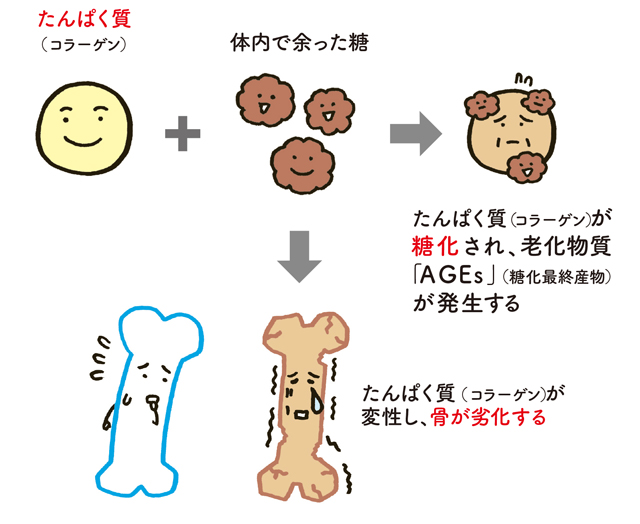

糖分摂取は出来るだけ控えましょう。

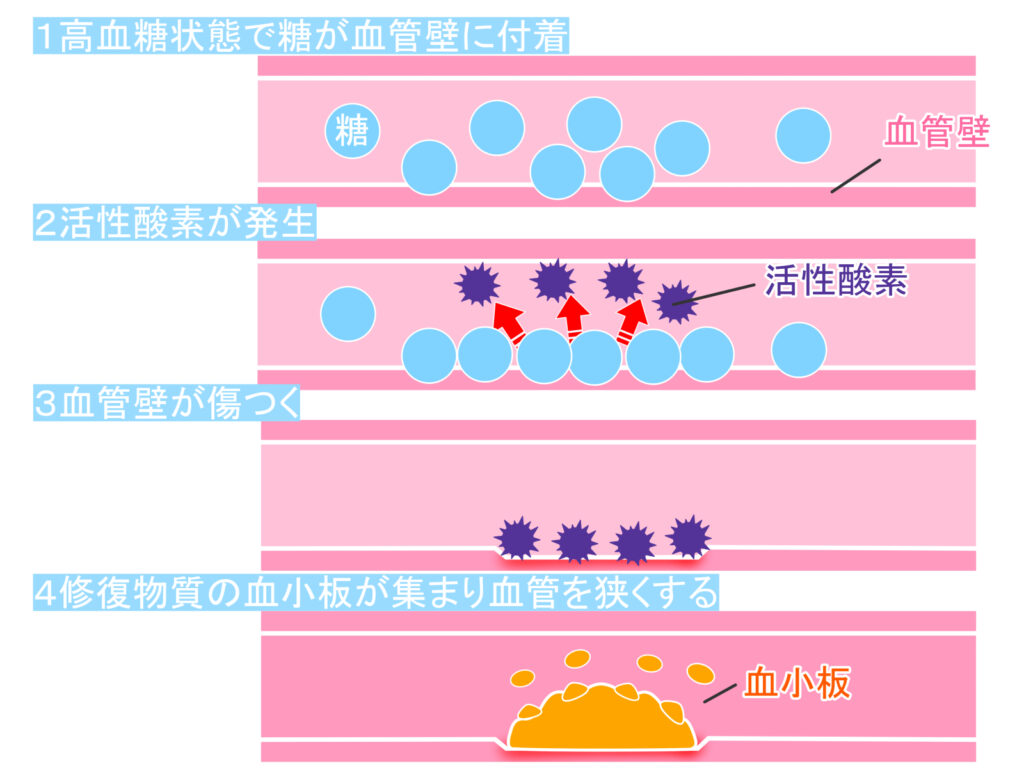

なぜなら糖分を取ることで老化が進むからです。

例えば、栄養学では一般的に糖分をたくさん取ることで余計な糖分が(人間の体の主成分となる)タンパク質と結びつき糖化を起こすと言われています。

その糖化によるダメージを軽減しようと活性酸素が大量発生し体内がいたるところで酸化が進み、その結果、老化が進むとも言われています。

だから糖分摂取は出来るだけ控えましょう。

しかし、とは言うものの糖質を一切摂取しないのは現代の食生活では難しいですよね?

糖分を取り過ぎると関節が脆くなる

糖分の取りすぎには気をつけましょう

なぜなら関節が脆くなるからです

例えば、砂糖を取りすぎる(糖化)と、リン比率を高めてしまい骨のカルシウム吸収を妨げてしまうと言われています。

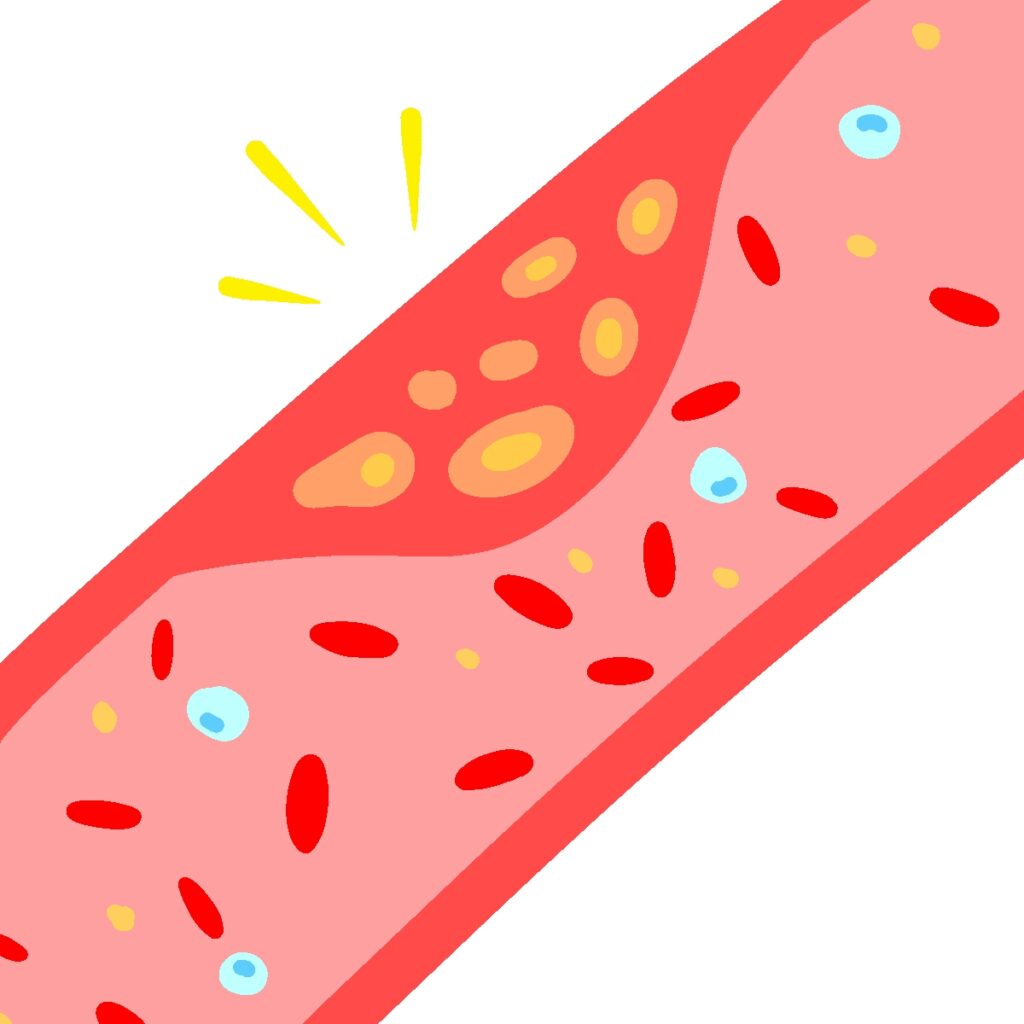

糖化によって生成される物質(AGEs)が関節の組織(軟骨、靭帯、骨)に蓄積し、これらを硬くしたりダメージを与えたりすることで、関節痛やこわばりを引き起こします。

(参照:dマガジン)

つまり、関節が脆くなるということです

ですから、糖分の取りすぎには気をつけましょう

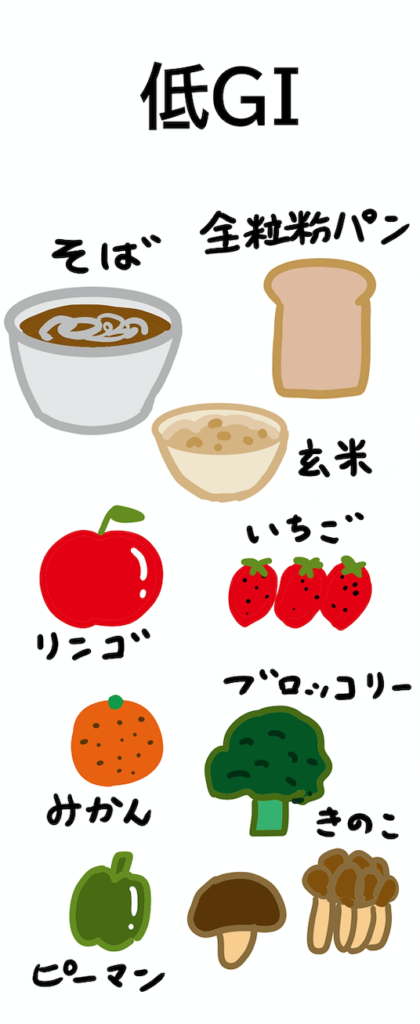

「GI値」を意識する

GI値(グリセミック・インデックス)とは、食品に含まれる糖質が血糖値を上昇させる速度を数値化したもので、食後血糖値の上昇度を示す指標です。

fGI値は、ブドウ糖100gを摂取した時の血糖上昇を100%として、糖質50gを含む食品を摂取した後の血糖値上昇の度合いを算出します。GI値が高いほど食後の糖質の吸収が早く、GI値が低いほど食後の糖質の吸収がゆっくりです。

つまり、この「GI値」を意識して食事をすれば糖化を防ぐことができるということです。

糖質制限がなかなか難しい場合は、GI値が低いもの(数値が60以下)を摂取するようにしましょう

なぜなら、数値が低いほど体内に糖分の蓄積を防ぐことができるからです。

例えば、米や小麦などを精製すればするほど吸収率が早くなり高GI値、原材料そのままほどに低GI値となります。白米よりは玄米、白砂糖よりは黒砂糖、麺類ならうどんより蕎麦という事ですね。

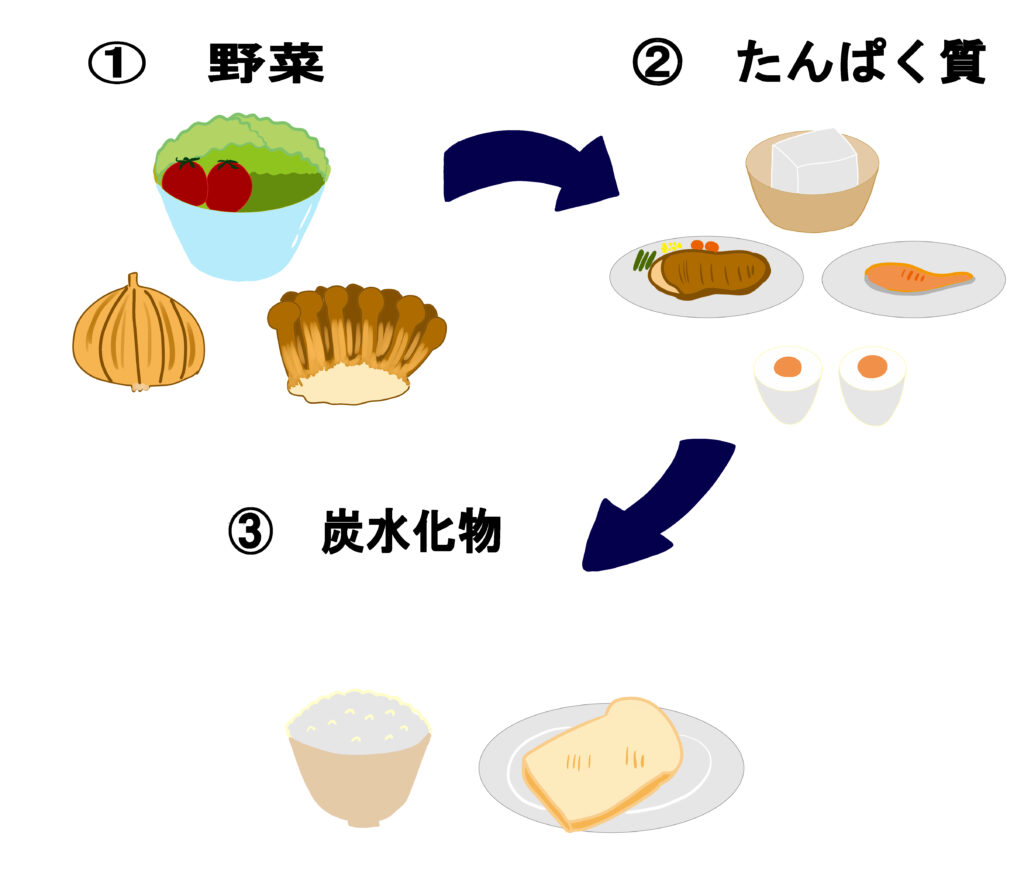

また食べる順番も大切。

食卓に並んだ食べ物の内、まずは野菜から摂るようにすると、その後、糖質を食べた時に吸収が穏やかになることが解っています。

だから、糖質制限がなかなか難しい場合は、GI値が低いもの(数値が60以下)を摂取するようにしましょう

GI値が低いもの(糖質)

※ あくまで数値に過ぎません。摂取量によって変わります。

【60-50台】

栗・・・60 ポテトチップス・・・60 おかゆ(精白米)・・・5 レーズン・・・57

みかん缶詰・・・57 さつまいも・・・55 バナナ・・・55 ちくわ・・・55

玄米・・・55 ライ麦パン・・・55 オートミール・・・55 そば・・・54

プリン・・・52 かまぼこ・・・51 焼き豚・・・51 中華麺・・・50

麦・・・50 全粒粉パン・・・50 パスタ(全粒粉)・・・50 ツナ缶・・・50

ぶどう・・・50

【40台】

マンゴー・・・49 カレールー・・・49 ベーコン・・・49 おかゆ(玄米)・・・47

つみれ・・・47 ココア・・・47 ゼリー・・・46 厚揚げ・・・46

ハム・・・46 牛肉・・・46 豚肉・・・46 ソーセージ・・・46 鶏肉・・・45

鴨・・・45 ラム・・・45 牡蠣・・・45 小豆・・・45 グリーンピース・・・45

練りわさび・・・44 ウニ・・・44 シジミ・・・44 あわび・・・44

うなぎ蒲焼・・・43 ハマグリ・・・43 油揚げ・・・43 豆腐・・・42

ほたて・・・42 100%果汁ジュース・・・42 メロン・・・41 桃・・・41

ワイン・・・40 まぐろ・・・40 アジ・・・40 穴子・・・40 えび・・・40

イカ・・・40 たらこ・・・40 ししゃも・・・40 しらす・・・40

イクラ・・・40 アサリ・・・40

【30台】

クリームチーズ・・・39 カフェオレ・・・39 レンコン・・・38 サワー・・・38

柿・・・37 さくらんぼ・・・37 りんご・・・36 日本酒・・・35

おから・・・35 キウイ・・・35 ブルーベリー・・・34 プルーン・・・34

レモン・・・34 みそ・・・34 ビール・・・34 ヨーグルトドリンク・・・33

ドリンクヨーグルト・・・33 マーガリン・・・33 納豆・・・33 春雨・・・32

梨・・・32 オレンジ・・・31 グレープフルーツ・・・31 スキムミルク・・・31

バター・・・30 卵・・・30 低脂肪乳・・・30 大豆・・・30 枝豆・・・30

オイスターソース・・・30 ケチャップ・・・30

【20台】

松茸・・・29 イチゴ・・・29 ウスターソース・・・29 エリンギ・・・28

しいたけ・・・28 長ネギ・・・28 しめじ・・・27 カシューナッツ・・・29

キャベツ・・・26 ピーマン・・・26 大根・・・26 竹の子・・・26

ブロッコリー・・・25 春菊・・・25 かぶ・・・25 ナス・・・25

牛乳・・・25 プレーンヨーグルト・・・25 アーモンド・・・25 セロリ・・・24

かいわれ大根・・・24 マッシュルーム・・・24 こんにゃく・・・24 小松菜・・・23

チンゲンサイ・・・23 キュウリ・・・23 レタス・・・23 みょうが・・・23

豆乳・・・23 ピスタチオ・・・23 和風だしの素・・・21 ピーナッツ・・・20

めんつゆ・・・20

【10台】

豆板醤・・・19 ひじき・・・19 昆布・・・17 青海苔・・・16

ブラックコーヒー・・・16 ほうれん草・・・15 みりん・・・15 コンソメ・・・15

マヨネーズ・・・15 マスタード・・・14 寒天・・・12 もずく・・・12

ところてん・・・11 醤油・・・10 塩・・・10 ストレートティー・・・10

緑茶・・・10 トマトソース・・・9 米酢・・・8 ワインビネガー・・・2

腰が痛い時は甘いものを食べるのは控えましょう

なぜなら、余計に痛くなるからです

例えば、糖分を摂り過ぎるとタンパク質と結びつき糖化(ホットケーキが熱でこんがり焼けるあの反応)を起こします。

その糖化によるダメージを減らそうと活性酸素が大量に発生し体内がいたるところで炎症を起こします。

つまり、糖分を摂り過ぎると、糖化し、酸化し、炎症が起こるということです。

糖分過剰摂取→糖化→AGEs(糖化最終産物)→活性酸素発生→体内酸化→炎症発生

炎症は痛みの元でもあります。

傷んでる時に炎症が起こるとどうでしょうか?

余計に痛みますよね?

だから腰が痛い時は甘いものを控えましょう。

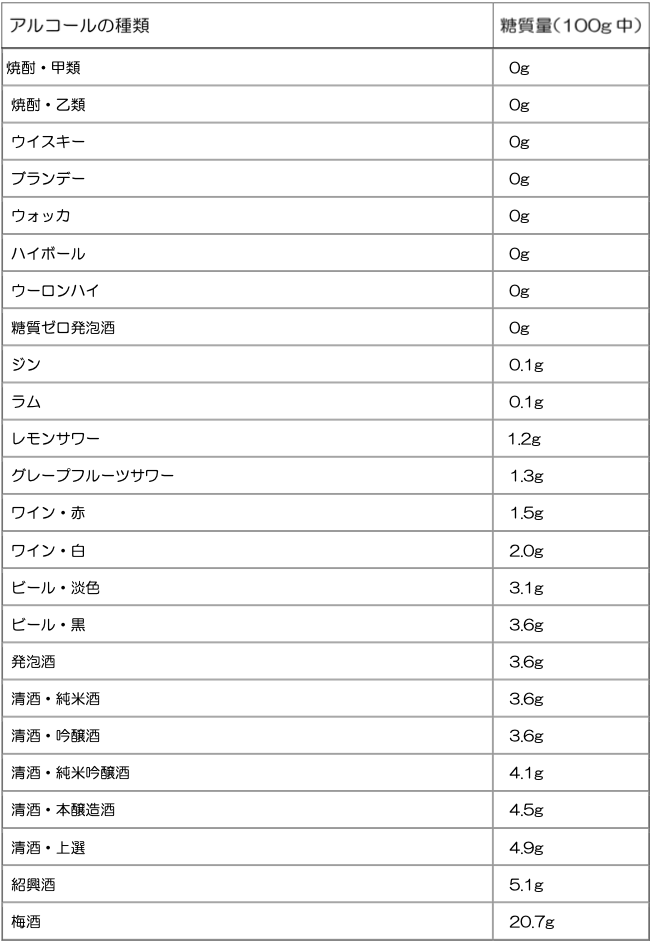

腰が痛い時はお酒を飲むのは控えましょう

なぜなら、余計に痛くなるからです。

例えば、下記のグラフを見ていただきたいのですが、アルコールは、糖質の多いものです。

最も糖質が多いのはビールです。 中ジョッキ1杯に12.6グラムもの糖質が含まれています。 ビールの方は、中ジョッキ1杯に10.9グラムの糖質が含まれています。

先ほども上でお伝えしましたが糖分を摂り過ぎると、タンパク質と結びつき糖化が起こり、酸化していき、炎症が起こるということをお伝えいたしました。

炎症は痛みの元でもあります。

傷んでる時に炎症が起こるとどうでしょうか?

余計に痛みますよね?

だから腰が痛い時はお酒を飲みのは控えましょう。

どうしても控えることが出来ないなら下記に記載しております糖質0のお酒を控えめに飲むようにしましょう

朝にしっかりと朝食をとるようにしましょ

起床して1時間以内に朝食は取るようにしましょう。

なぜなら、朝の目覚めが良くなるからです。

例えば、身体を動かすエネルギーは、糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素によって作られており、頭や筋肉は主に糖質で、心臓は普段は脂質をエネルギーにして動いています。

糖が足りなくなると、頭の回転が遅くなったり、同時に眠気も引き起こしたりしてしまいます

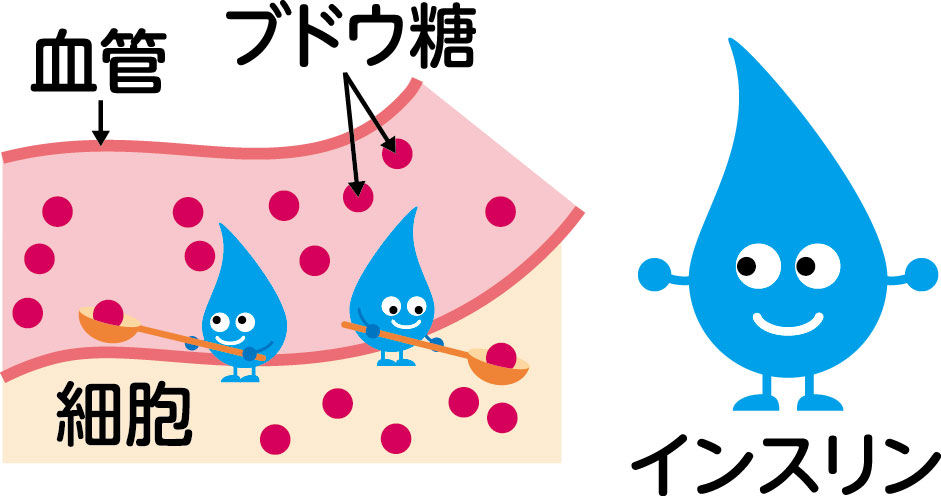

そこで朝起きて1時間以内に朝食で糖質接種することで、インスリンが分泌され、朝の目覚めが良くなり、頭の回転も早くなります。

だから起床して1時間以内に朝食は取るようにしましょう。

でも起きてすぐに食べれない!!!

「朝起きてすぐは食べられない」という方もいるのではないでしょうか?

そういう方は、前日の夕食の摂り方に注意してみましょう。

なぜなら、朝食をおいしく食べることができるからです。

例えば、

寝る2時間前までに消化の良い食材、主食ならそばや麦ご飯、おかずには食物繊維の多い緑黄色野菜や根菜などを摂ると、

次の日の朝食をおいしく食べることができます。

また「空腹で寝られない」という場合は、温かいスープなどを飲むことをお勧めします。

このように工夫することで朝、起きてすぐに食べれるようになります。

だから、前日の夕食の摂り方に注意してみましょう。

疲れてても、甘いものを一度にたくさん食べないようにしましょう。

なぜなら、強い疲労感や強烈な眠気を引き起こし、疲れがかえってひどくなるからです。

例えば、疲れてる時、甘いものを欲し、意外と食べ過ぎてしまうことってありませんか?

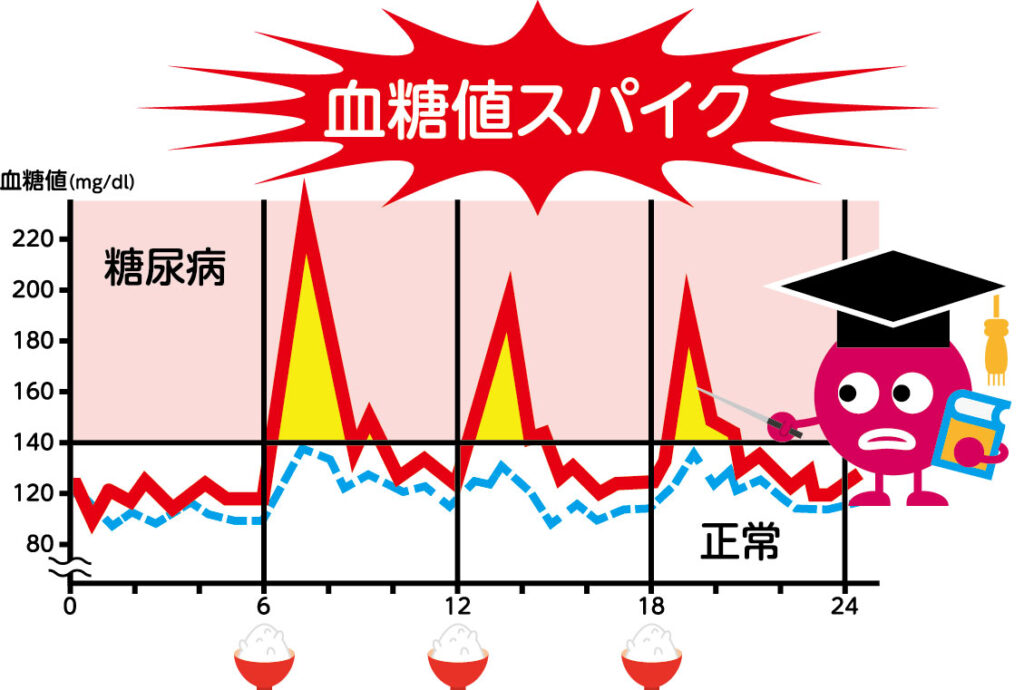

甘いものを一度にたくさん食べると、血糖値が急上昇した後に急低下する「血糖値スパイク」を引き起こす原因になります。

この『血糖値スパイク』というのは動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞など、深刻な病気のリスクを高める原因にもなります。

だから、疲れてても、甘いものを一度にたくさん食べないようにしましょう。

わかってはいるんだけど

しかしとはいうものの、わかっていてもなかなかできなかったりしますよね?

そういう場合は、ゆっくりと噛んで食べるようにしましょう。

なぜなら、血糖値スパイクが起こりにくくなるからです。

例えば、ゆっくりと噛んで食べると、一度に吸収されるブドウ糖の量が少なくなるので、ブドウ糖の吸収が遅くなります。

つまり、ブドウ糖の吸収が遅くなるということは、血糖値の上昇も穏やかになるため、血糖値スパイクも起こりにくくなるということです。

だから、ゆっくりと噛んで食べるようにしましょう。

疲れた時の糖分摂取❶

疲れた時は、果物を食べるようにしましょう

なぜなら、血糖値が上がりにくいからです。

例えば、ほとんどの果物は、砂糖を使った食べ物よりもGI値(血糖値の上がりやすさを示した指標)が低いです。

食物繊維やカリウム、ビタミン類など、栄養が豊富というメリットもあります。

このように果物の甘みを摂ることで血糖値を急上昇を抑えるということです。

だから、疲れた時は、果物を食べるようにしましょう。

疲れた時の糖分摂取❷

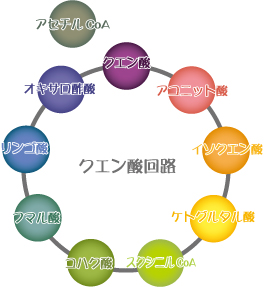

疲れた時は、クエン酸を摂るようにしましょう。

なぜなら、疲れを癒すことができるからです。

例えば、クエン酸はレモンやオレンジなどの柑橘類、梅干し、お酢などに含まれています。

このクエン酸を摂取し、エネルギー代謝経路である「クエン酸回路」を活性化させると、効率よくエネルギーが作られるようになり、疲労回復が促されます。

だから、疲れた時は、クエン酸を摂るようにしましょう。

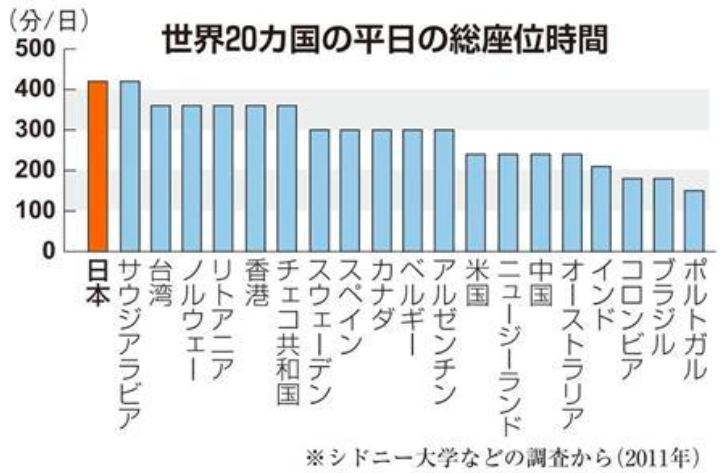

世界一「座りすぎ」日本 糖尿病、認知症…死亡リスク上昇

職場では長時間のデスクワーク、自宅ではテレビやスマートフォン…。現代人は1日の約60%を座って過ごすとされ、なかでも日本人が座っている時間は世界トップクラスだというデータも。近年、そんな「座りすぎ」が健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとの研究結果が明らかになった。肥満、糖尿病、脳血管疾患、認知症などに罹患(りかん)するリスクが高まり、寿命が縮まる可能性を指摘する専門家もいる。こうした現状に対し、オフィスワーカーにとって当たり前の「座りながら仕事」を見直す企業も出てきた。(手塚崇仁)

1日11時間以上座る人は4時間未満の人と比べ、死亡リスクが40%アップする-。豪シドニー大学などが2012年に発表した調査結果は世界に衝撃を与えた。

また、明治安田厚生事業団体力医学研究所の調査(平成30年)によると、1日9時間以上座っている成人は、7時間未満と比べて糖尿病をわずらう可能性が2・5倍高くなるとの結果が出た。

なぜ「座る」という日常では当たり前の行動が健康へ悪影響を与え、死亡リスクを高めるのか。

◆血流の悪化招く

座りすぎが健康に及ぼす影響について研究している同研究所の甲斐裕子主任研究員(人間環境学)は「座りすぎのライフスタイルは筋肉の代謝や血流の悪化を招く」と指摘する。

甲斐主任研究員は「人間の体で一番大きい『大腿(たい)四頭筋(太ももの前側部分)などの下半身の筋肉は、座っている状態だとほとんど稼働せず、筋肉への刺激が少ない」と説明、「この状態が続くとブドウ糖の吸収を促すインスリンの効きが悪くなる『インスリン抵抗性』が起こり、血糖値が上昇するため、糖尿病となるリスクがある」と話す。

その上で、こうした生活習慣が長期にわたれば、糖尿病だけではなく、肥満、がん、認知症などの健康リスクを引き起こし、寿命が縮まる可能性にも言及する。

メンタルヘルスにも影響するといい、1日12時間以上座っている人は、6時間未満の人と比べて、抑鬱や心理的ストレスなどを抱える人が3倍近く多いという。

対策について、甲斐主任研究員は「30分以上座っていると代謝が落ちてくるため、定期的に筋肉に刺激を与えることが重要。高さを変えて、立った状態でも仕事ができる昇降式デスクの導入などで座っている時間を短くすることが効果的だが、一定時間ごとに業務を中断し、椅子から立ち上がり、数分でも歩いたり体を動かしたりすることも有効」と話す。

◆「健活☆タイム」

企業の取り組みも進む。実験的に「座りすぎ中断プログラム」を導入したのが、企業の事務代行サービスを手がける「MYJ」(東京都江東区)。1日に3回、3分間の「健活☆タイム」を設けている。

席を立って自由に活動できるもので、健康器具の利用やストレッチなど、従業員にプログラムを提供することで、起立プラスアルファの運動を促している。

先行部署での取り組みの結果、「肩こりが改善された」「眠気がとれた」といった好意的な社員の声が多数あり、今年2月から全社的に導入が開始された。

企業の健康づくりなどを支援する明治安田健康開発財団の塙智史課長は、座りすぎ防止取り組みの普及に期待を込める。

「健康面以外でも、上下関係を気にせず気軽に話し合えたりするなどのメリットがあり、生産性向上にもつながる」と話している。

最終更新:6/28(金) 10:16

産経新聞

サプリメントで補う

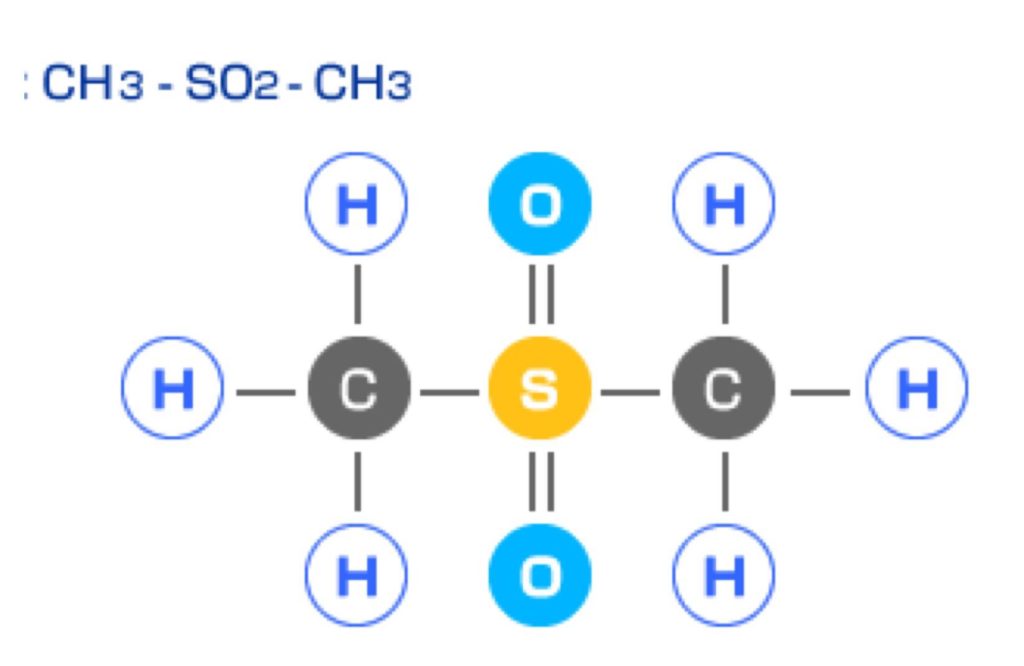

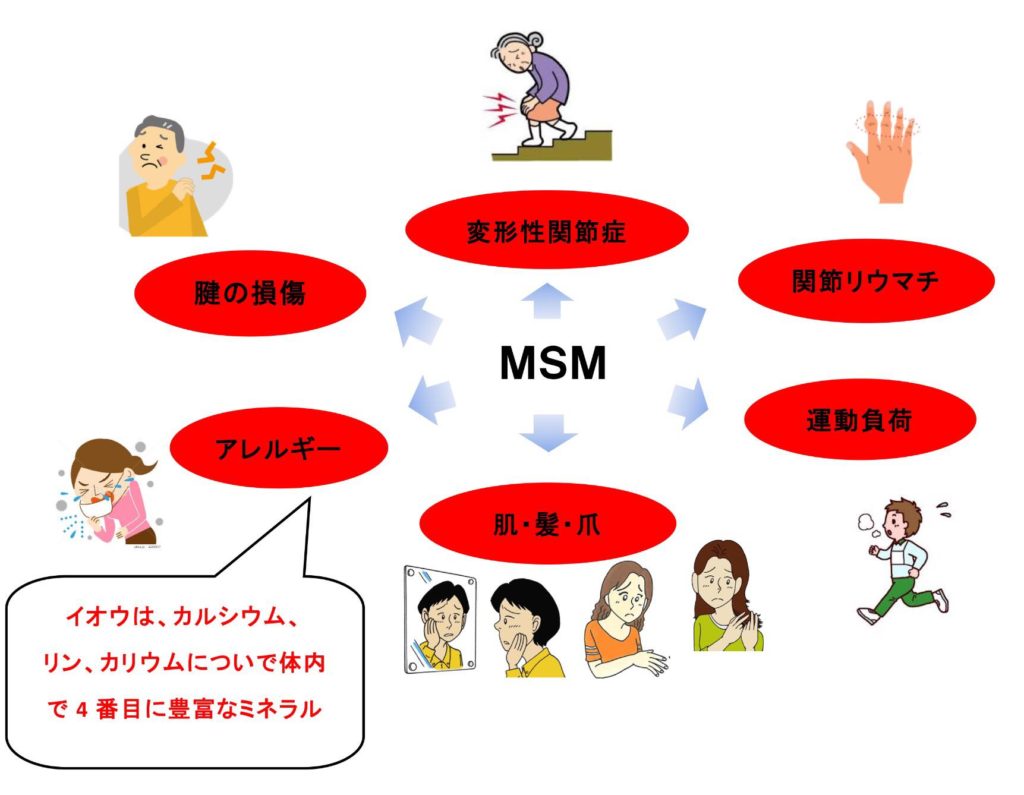

あらゆる関節の痛みに役立つ「MSM」

MSM(メチルサルフォニルメタン)は、

関節の痛みの軽減

筋肉の疲労回復

酸化ストレスの軽減

に役立つ食品素材として注目されています。

MSMとは?

- メチルサルフォルニルメタンの略で、有機イオウ化合物という栄養素です。

- アメリカでは定着した素材であるとともに現在も注目を浴びている健康補助食品のひとつです。

- 数ある健康補助食品の中で注目を集めている理由は以下の通りです。

1 効果が体感できる(リピートが多い)

2 臨床医が効果を裏付けるコメントを発表している(臨床例など)

3 品質を裏付けるライセンスに従い製造されている。 - 構造式:CH3SO2CH3

分子量が約 94 と小さく吸収されやすいことが特徴です

MSMの安全性は?

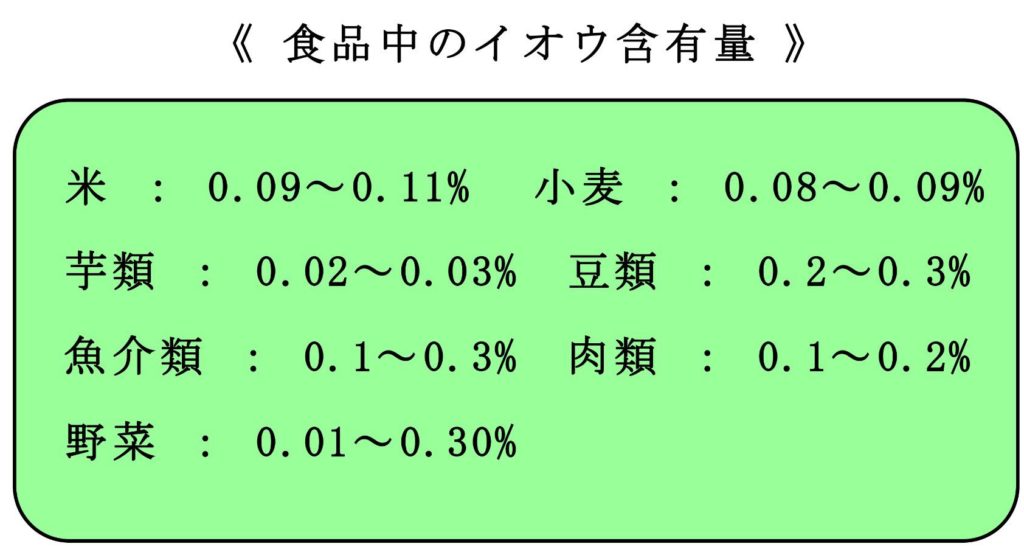

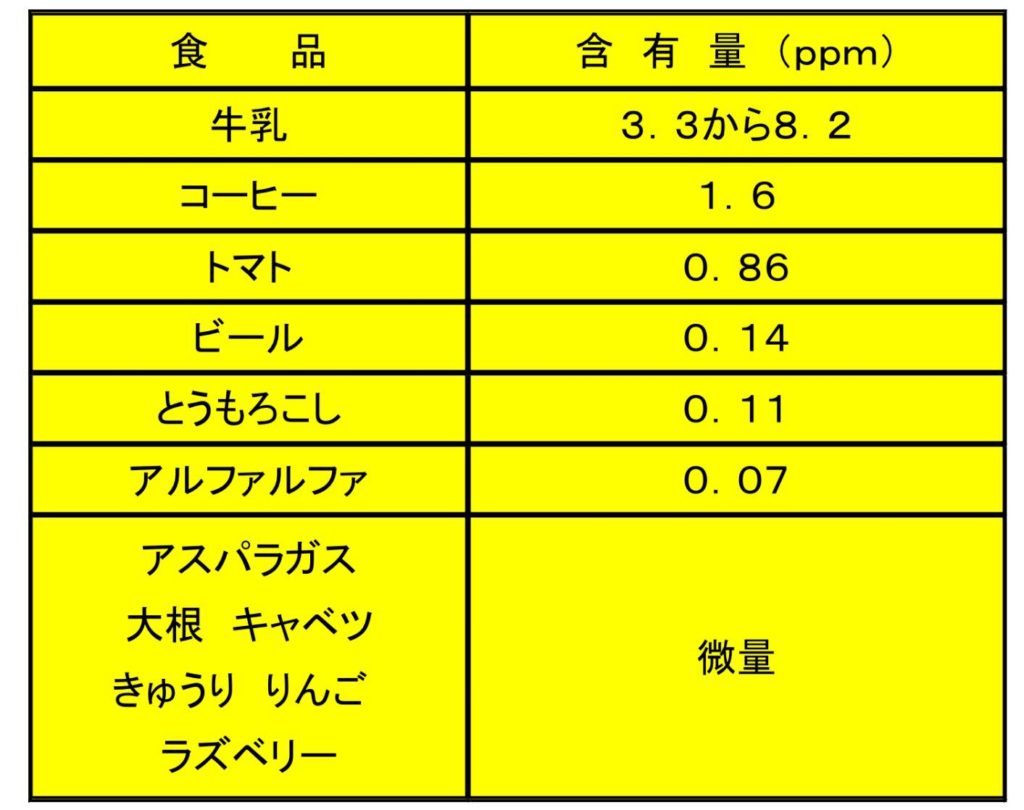

①MSMは食品にも含まれています。

・通常食べている食品の中にもごく微量ですが存在しています

・イオウとしてましては右下表のように含まれています

②安全性のデータ

- MSMは、人間の体内にも存在する物質で、毒性も無く、副作用もほとんど 報告されていません。充分に安全性が 調べられています。

- 動物実験による急性毒性・亜急性毒性ではラットのLD50は、20g/kg以上

- 人の摂取では、体重1kgあたり1gの MSMを30日間投与で毒性が認められていません。

- 大量投与(2-8g/日)でまれに胃の不調や下痢が起こった例がありますが、その他の 副作用は報告されていません。

MSMの働き

- MSMは、有機イオウの仲間で、体内で必要なイオウ成分の供給に役立ちます。

- イオウは、わたし達の体の中では、酵素、関節、髪、爪、肌、粘膜などたくさんの部分で使われている非常に大切なミネラル成分です。

- 通常は肉や魚などのたんぱく質からイオウを取り出し必要なものに作り変えています。

- わたし達の体は、歳を重ねると髪が白くなったり・抜けたり、肌にしわが出来たり、関節が痛くなったりします。

- この老化現象は、消化吸収などの身体機能が低下するため、たんぱく質からイオウ成分の取り出しや利用が難しくなるためです。

- MSMの作用は、イオウ成分をたくさん必要とする部分や老化現象の顕著な部分に効果的に働きます。その働きは、

①関節痛の緩和(軟骨の強化)、

②美容(髪、爪、肌)、 ………..

③解毒・抗アレルギー作用(粘膜組織の強化)

などが挙げられています。

- 特に関節痛の緩和は、従来の素材であまり効果がなかった炎症性の関節炎の痛み緩和にも効果的と言われています。

- MSMは、極めて単純な構造であるために、地球上のほとんどの生物が活用できるイオウを供給することができます。

最強の組み合わせ

❶MSM・4000

この組み合わせは効果的です。

MSM・4000は胃壁・腸壁を強くします。

ヤクルト1000は腸内環境を改善します。

ストレス等で胃腸環境に不安がある方、実践お薦めです。

ビタミンC

ビタミンCを摂取しましょう

なぜなら、ビタミンCは酸化を中和してくれて病気(痛み)に対する抵抗力を強める働きを持ってるからです。

例えば、毛細血管・歯・軟骨などを正常に保つ働きがあるほか、皮膚のメラニン色素の生成を抑え、日焼けを防ぐ作用や、ストレスやかぜなどの病気に対する抵抗力を強めてくれるからです。

もちろん、腰の痛みの軽減にもつながります

だからビタミンCを摂取しましょう

![[?]](https://www.hiroba-j.jp/common/images/icn_help.png)