だから良くならない

「習慣」を変えないと治らない(考え方)

「肩甲骨はがし」を受けるのは控えよう

「治してほしい!」ではなく「自分」で治していかないといけない!

「習慣」を変えないと治らない(行動)

「長距離バス移動」の際は、「フットレスト」を利用しましょう。

「骨粗鬆症」には「カルシウム」や「コラーゲン」を多く摂れば大丈夫?

「スリッパ」履いてると致命的!!

痛いから「安静」に過ごす?

痛くても出来るだけ歩く(リハビリをする)時間を作りましょう

なぜなら、ずっと安静にしてても回復しないからです

例えば、足を骨折して入院することになったとします安静にしてると傷口に刺激を与えないので炎症が治まり痛みもひきやすくなりますよね?

そうすることで骨もくっつき回復していきまよね?

ただ、ある程度、安静にしてリハビリをしていきまよね?ずっと安静にはしないですよね?

それと理屈は同じです。

ですから、痛くても出来るだけ歩く(リハビリをする)時間を作りましょう

※良くしたいのであれば「歩く」という動作がどうしても大事になってくるんです。

動かさない(歩かない)と余計に痛みが出る

なぜなら、どんどん悪くなるからです。

例えば、動かないと関節は固まります。

その状態を「潤滑不全」と呼びます。

動かす習慣がない(歩行不足) 🟰 潤滑不全

動く習慣がある(歩行習慣あり)🟰 潤滑

「潤滑不全」とは、機械部品同士の摩擦を軽減するための潤滑剤が不足したり、劣化したりしていきます。

これは関節面にも起こり得ます。

この状態になると下記のような不具合が起こります。

潤滑していないと熱がこもる

潤滑油(潤滑剤)というのは、部品同士の直接的な接触を避け、摩擦を低減させる働きがあります。それが潤滑不全(潤滑していない状態)になると、この役割が果たせなくなり、部品同士が直接こすれ合うことで摩擦熱が発生します。これが関節の中でも起こります

熱による影響:

摩擦熱が蓄積すると、(熱に弱い)タンパク質が破壊され、関節が破壊されていきます。

炎症と痛み:

関節に関与してる神経は、異常を感知すると、脳に「痛み」として伝達します。

潤滑不全による炎症は、このメカニズムで痛みとして感じられます

専門的な話でわかりにくいところがありますが、

つまり、何が言いたいかと言いますと、動かないと固まり(癒着)して熱が蓄積し、痛みが強くなったりしてどんどん悪くなるということです。

ですから、少しづつでも動かす(歩く)時間を作りましょう。

「治る」という定義

皆さんは『治る』という基準をどうお考えでしょうか? ほとんどの方は『痛みが取れた状態』=『もう治った』と考えているはずです。それでは、何度も(腰、首、膝などの)痛みを繰り返しているあなたは、今、その痛みが出てなかったとしたら『治った』と言えるのでしょうか? そんなことないですよね? 治ってないから何度も痛みを繰り返すんです。当院で施術した方の中には、痛くて痛くて歩きにくい、歩くのに支障がある重度の腰痛患者さんが、施術直後に劇的に歩き方も変わり、痛みもかなり軽減して驚かれることが多々あります。 その時、その患者さんはものすごく喜ばれます。 しかし、施術後に私は必ずお伝えします。 『今は痛みが取れてますが、それでもう完全に治ったわけではありません。その今の痛みが出ていない状態を持続させていくことが大事なんです。』つまり、『今、痛みが出てる、痛みが出ていない』今その状態だけですべてを判断してしまうのではなく…

❶『痛みを繰り返さないために必要な身体の使い方を身につけること』

❷『痛みが出ない身体の状態(バランスが取れている状態)を持続させていくこと』

上記の2点をしっかりと心を留めて過ごしていくことで治っている(痛みが出ない)状態を手に入れることができるのです。

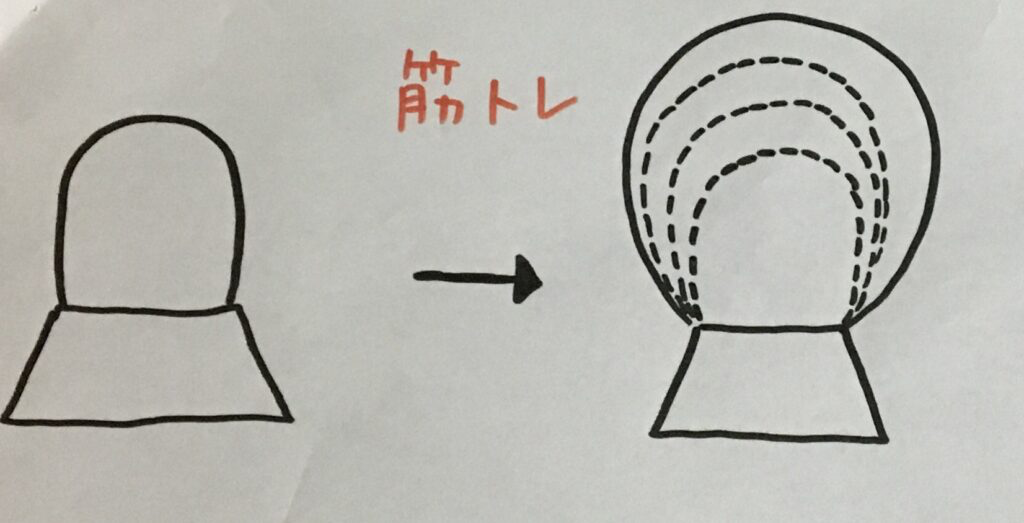

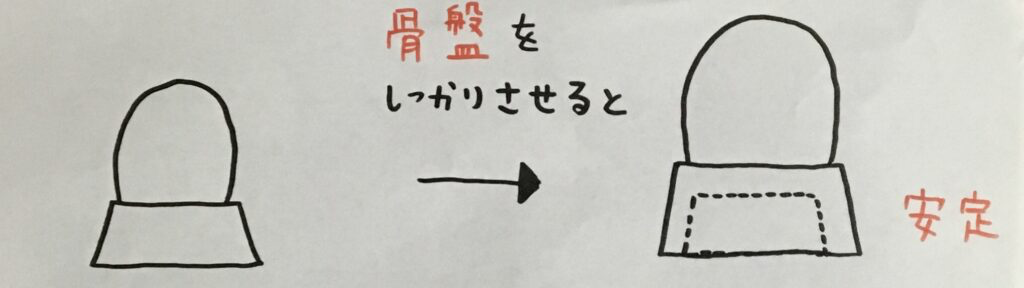

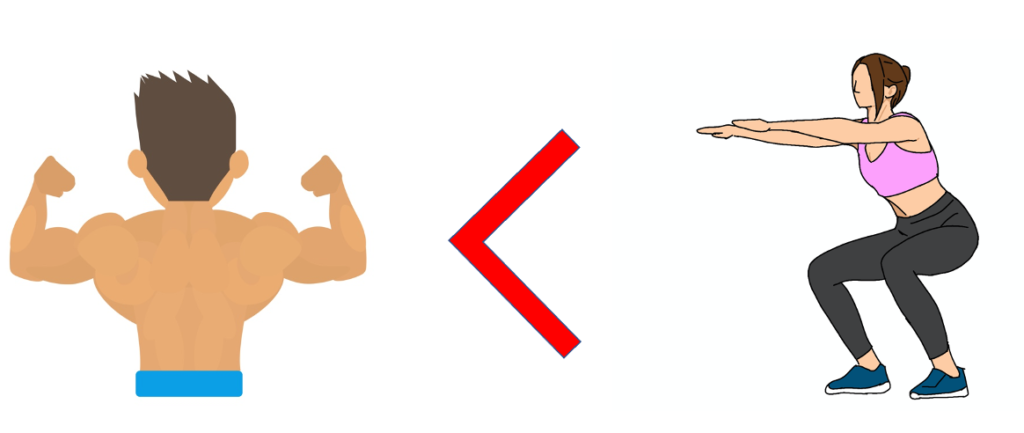

「筋肉」をつけるより先に「骨盤」を強くしよう

なぜなら、怪我をしやすくなるからです。

例えば、下記の画像ですが、土台【骨盤】が弱いのに【筋肉】を鍛えたり負荷を掛けたらどうですか?

上体ばかりが膨らんでバランスが悪くなりますよね?

建物でもそうですが、土台がちゃんとしてないと、太い柱の大きな家は建たないし、無理に建てると基礎が壊れますよね?

理屈は同じです。

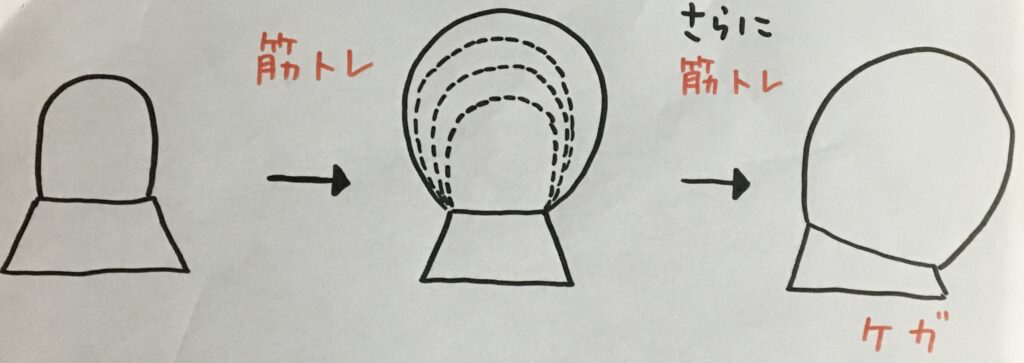

それをさらに続けていくと…

疲労がどんどん蓄積してそのうち破綻してしまうのが想定されます。

つまり怪我のリスクが高くなるということです。

逆に土台【骨盤】が強ければ、太い柱の大きな家【筋肉】も着実に育つというわけです

スポーツ選手でも怪我しやすい人、怪我しにくい人がいらっしゃいますが、理由はこれです。

土台【骨盤】が弱い(選手)ヒトは(選手)生命も短い(怪我が多くなる)。

逆に土台【骨盤】が強い(選手)ヒトは(選手)生命も長い(怪我が少ない)。

「筋肉に着目する」ということは怪我しやすくなるということでもあります。

だから、「筋トレ」よりも「骨トレ」をしましょう。

「治してほしい!」ではなくて「自分」で治していかないといけない

なぜなら、「治してほしい!」という考えでは治らないからです

例えば、座り過ぎは腰痛を引き起こすのですが、治療を受けても座り過ぎの生活を見直さなければ、腰痛は治っていきませんよね?

つまり、生活習慣が今までと変わらず同じようであれば、治療を受けても良い状態は持続していきません。

生活習慣を見直して自分で治していく姿勢がないと治っていかないんです。だから「治してほしい!」ではなくて「自分で治さなければいけない!」という考えを持ちましょう

本当に治したいなら…

❶なぜ、痛みが出たのか? 「原因」

❷どうすれば良くなっていくのか? 「対策」

上記の事柄をしっかりと考えて(わからなければ専門家に尋ねて教えてもらう)ご自分のお身体と向き合う時間を作りましょう

なぜなら、それ無しで回復(治癒)はあり得ないからです

例えば、

「痛いからなんとかしてほしい!」

この気持ちは痛みがきつければきついほど思うことですが、それで仮に治療を受けただけで良くなったとしても原因(なぜ痛くなった?)と対策(どうすれば良くなるのか?)がハッキリわかっていないと怖くないですか?

また再発する可能性がありますよね?

だから、本当に治したいなら

❶なぜ、痛みが出たのか? 「原因」

❷どうすれば良くなっていくのか? 「対策」

をしっかりと考えて(わからなければ専門家に尋ねて教えてもらう)ご自分のお身体と向き合う時間を作りましょう

「良くなっていく人」「良くならない人」に共通してるもの

良くならない人(回復が難しい人)

人の話を「全く」聞かない

自分(原因)と「全く」向き合えない

「自己判断」が強すぎる

「根拠なく」あれこれと色々なことをする(しすぎる)

「批判的」「否定的」な発言が多い

物事を「自分の都合」のいいように捉えてしまう

言葉使いが荒い

失礼な方

自分勝手な人

※もちろん上記に該当される方でも「少しでも改める」ことができるようになれば良くなっていくことは不可能ではありません。

良くなっていく人(回復の見込みがある人)

人の話を聞いて「少しでも」受け入れようとする

自分(原因)と「少しでも」向き合おうとする

相談をして判断される

些細なことでも直ぐに相談する

人に優しい

言葉使いが丁寧

素直で謙虚

礼儀正しい

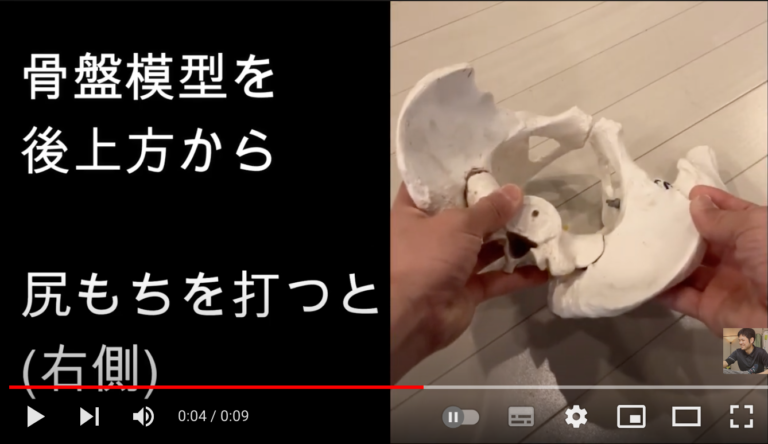

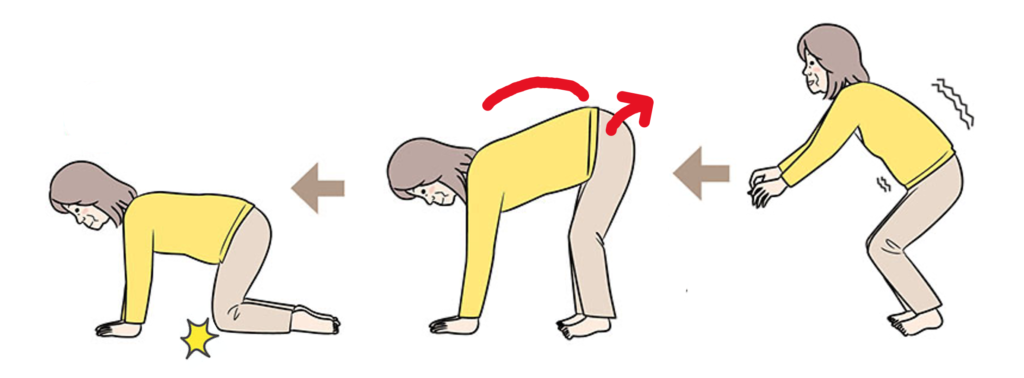

草引きをする時のカラダの使い方

ウンコ座りで草ひきをするのはやめましょう

なぜなら、腰が痛くなるからです。

例えば、うんこ座りで草ひきを長くしてると、

骨盤関節(仙腸関節)が噛み込み(ネジがきつく締まり過ぎるような状態)やすくなり、関節面に傷ができます。

関節面に傷ができることで腰に痛みを感じやすくなります。

だから、ウンコ座りで草ひきをするのはやめましょう。

じゃどうやって「草引き」をすれば良いの?

草引きをするときは「四つ這い」になりましょう

なぜなら、四つ這いをすることで腰を痛めることはないからです。

例えば、人は生後間もない頃には歩くことはおろか、立つことすらできませんよね?

出生から歩くまでには「姿勢と運動」の発達段階に従って、

首が座る

座る

這う(ずり這い及び四つ這い)

つかまり立ち

歩く

という段階を踏みます。

つまり、人はこの『四つ這い』をする事で『歩く力』をつけていくのです。

『四つ這い姿勢』は脊柱の支えを作り直すもので『四つ這い歩行』は骨盤を中心に身体を作り直すものです。

だから、草引きをするなら四つ這いの体勢をとりましょう

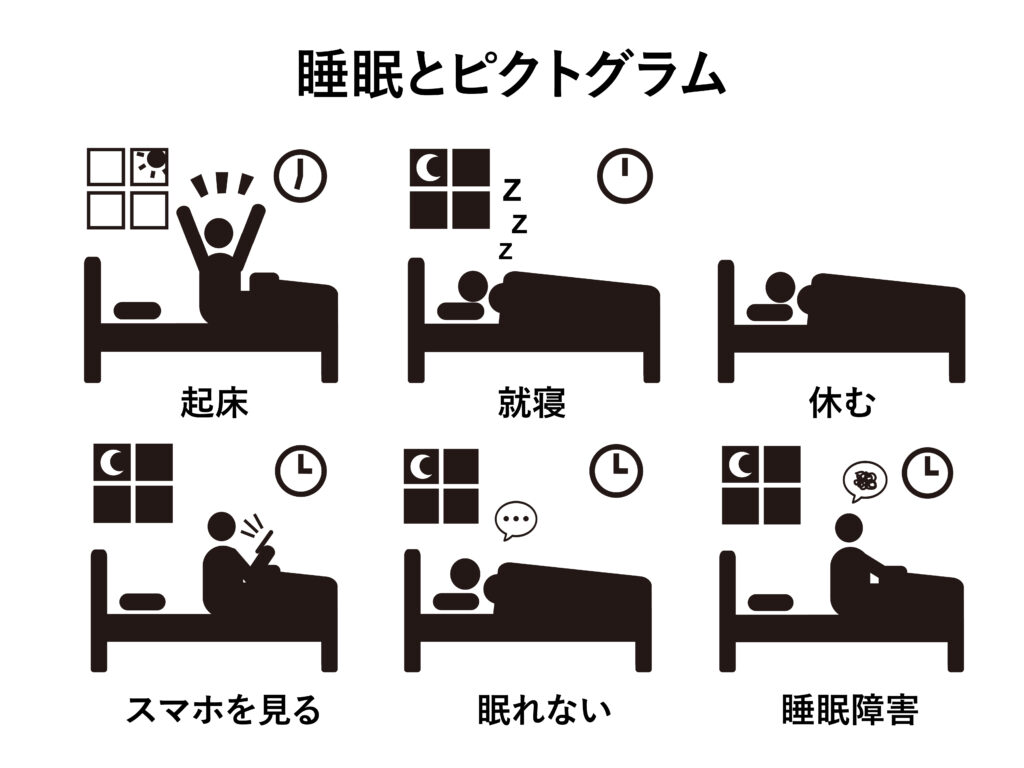

「スマホ」や「パソコン」は出来るだけ「夜」は控えましょう

スマホやパソコンは出来るだけ夜は控えよう

なぜなら、身体の調子が著しく悪くなるからです

例えば、夜になってもデジタル機器を使い、ブルーライトを浴び続けてしまうと、脳が睡眠モードになりにくくなり、睡眠のサイクルが乱れてしまいます。

さらに、自律神経の乱れにつながることから、体温や心拍、血圧、血糖値、ホルモンなどの生理機能にも影響が出て、糖尿病や高血圧、心筋梗塞などの病気のリスクが高まるともいわれています。

つまり、身体の調子が著しく悪くなるということです。

だからスマホやパソコンは出来るだけ夜は控えよう

「スマホ」や「パソコン」は利用後はアイシングをしよう

スマホやパソコンを使った後は、首の後ろや目をアイシングをしましょう

なぜなら、目の疲れが取れる(頭痛になりにくい)からです。

例えば、パソコンやスマホを使うことで「2つのエネルギー」が目に蓄積されます

1つは画面から発するブルーライトによる「光エネルギー」

2つは小さな文字を目で追うことで生まれる「運動エネルギー」

「光エネルギー」も「運動エネルギー」も形は違えど、どちらも同じく、蓄積すると「熱エネルギー」という形に転換されます。

目が疲れた時に、目の奥が熱く感じたり、頭がボーッとしたり、ひどくなると頭痛が起こりやすくなるのはそのためです。

だからスマホやパソコンを使った後は、首の後ろや目をアイシングをしましょう

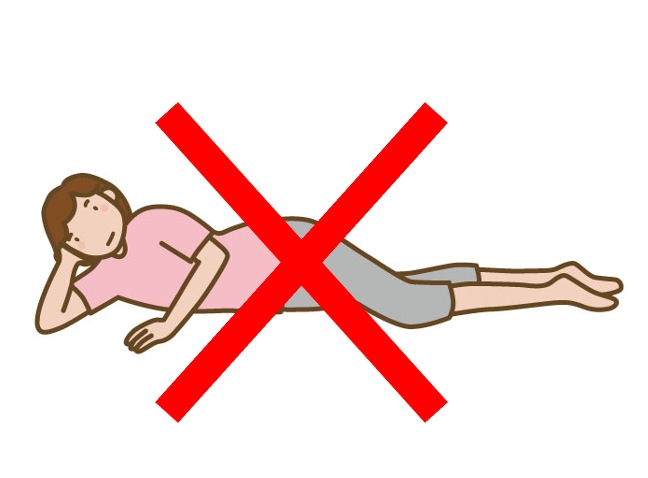

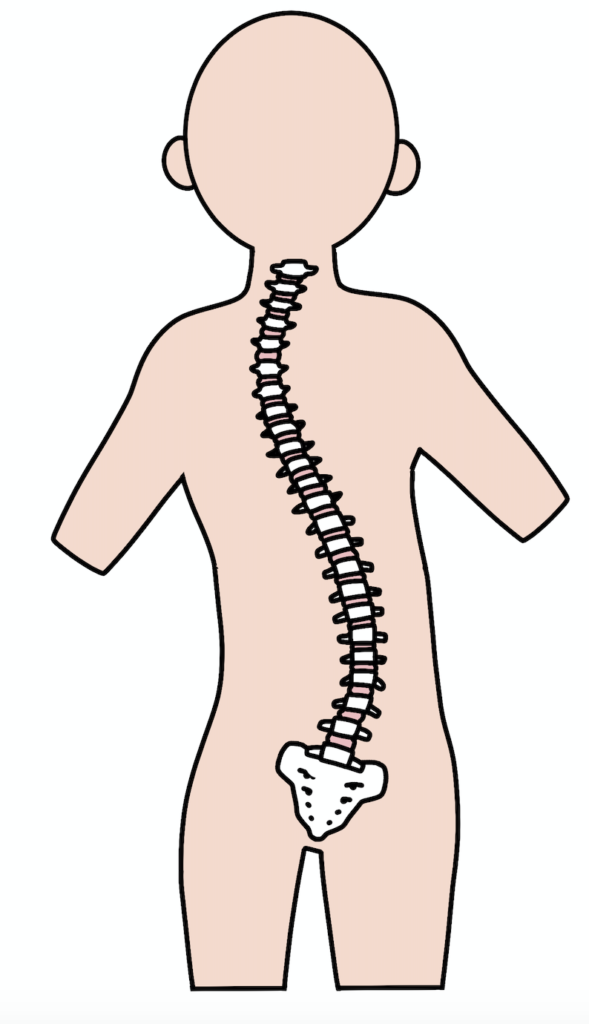

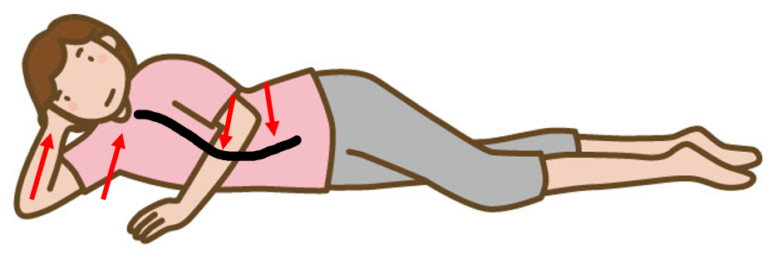

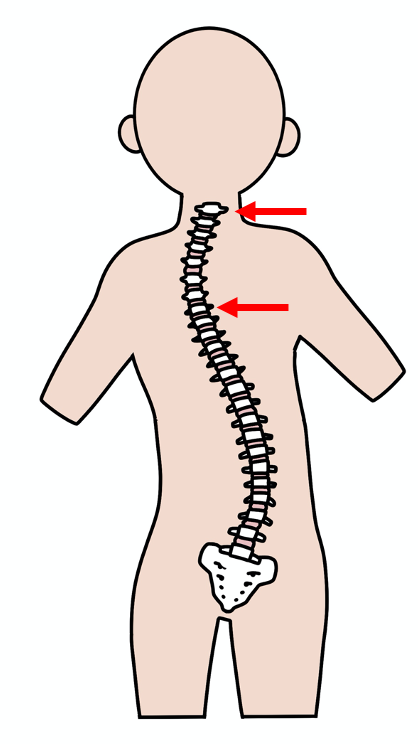

「肘をついて横向きで寝る」のは今すぐやめましょう

なぜなら、背骨が変形していくからです

例えば、右肘をついて横向きで寝る習慣があったとします

支えている右手で頭を押し付けてるので左方向に力が働くことになります。

つまり背骨は左に少し傾いた状態になっていき、変形していくということです。

だから「肘をついて横向きで寝る」のは今すぐやめましょう

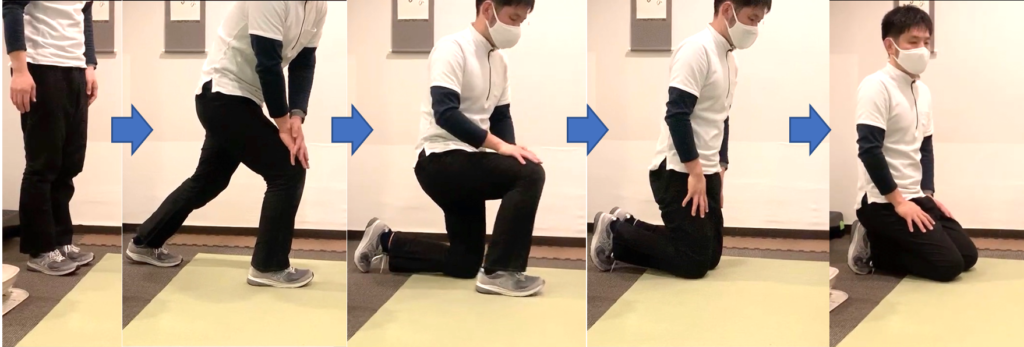

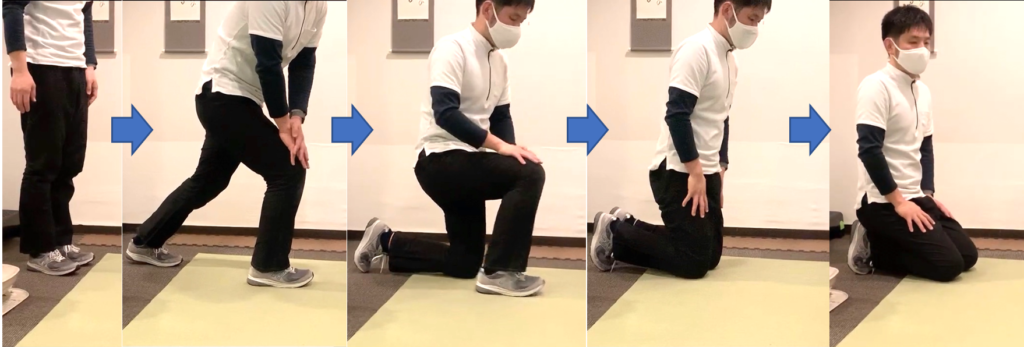

地べたに座る時は、「左座右起」で座るようにしましょう。

なぜなら、腰を痛めてしまうからです

例えば、

画像のように、先に地べたに手をついて腰を丸めて膝をドスンとつけて地べたに座る方がいらっしゃいますが、

このような座り方をすると動作の過程で骨盤が後傾(後ろに倒れ)し、脊柱後弯(背中が丸くなる)により腰にものすごく負担がかかります。

またその状態だと不安定になるのでコントロールできず、膝をドスンとついてしまいます。

膝をドスンとつくと膝から骨盤に衝撃が入り、さらに腰に負担が入り、余計に腰を痛めてしまいます。

だから地べたに座る時は、「左座右起」で座るようにしましょう。

座り方をこまめに変えていく

今回は、悪くなりがちな床での座り方改善方法をお伝えいたします。

・改善ポイント1

仙骨(しっぽの骨)を抑えず座る

・改善ポイント2

床座りは基本的に踵座りか正座と心得る。

(でも長時間連続は良くない)

・改善ポイント3

背骨(腰椎)のカーブを出して座る

(3つの座り方)

正座 → 休む → 正座

踵座(かかとずわり)

あぐら

(臀部に10センチクッションを置く)

●注意点

・連続して同じ座り方をしない。

・こまめに上記のように座り方を変えていく

・やっぱり地べたで過ごすのは骨盤に良くない

「安全靴」のリスク

出来るだけ軽量化してる安全靴を選びましょう

なぜならしっかりした安全靴だと腰を痛めるからです

例えば、安全靴の重みにより歩行時に必要なプレスイングの意識が薄れてしまい、ドスンと足を接地してしまう傾向があります

ドスンと足を接地してしまうことで腰を痛めやすくなります

だから出来るだけ軽量化してる安全靴を選びましょう

「肩掛けカバン」は控えて「リュックサック」を使うようにしましょう

なぜなら肩掛けカバンを使うと腰を痛めやすくなるからです

例えば、左肩にカバンをかけると首肩のラインが右側が下がり左側が上がります。

バランスを取るために骨盤のラインでは右側が上がり左側が下がります。

左側が下がることで左足が重くなり左足が前に出にくくなってしまいます

左足の動きが悪くなることで反対に右側に体重をかけて過ごすことが多くなってしまいます

このように軸のズレが生まれるとどんどん影響が広がっていき、結果的に腰が痛みやすくなってきます

だからそうならないためにも肩掛けカバンは出来るだけ控えるようにしましょう

コルセットの使用は極力控えましょう

なぜなら、コルセットを利用することで筋肉が衰えていくからです。

例えば、コルセットを利用された方はわかると思うのですが、コルセットを巻くとサポートしてくれるので楽になります。

そして一度、楽を覚えると依存してしまいコルセットに頼りがちになります。

このように依存度が増すにつれ、筋肉はどんどん衰えていきます。

だからコルセットの使用は極力控えましょう。

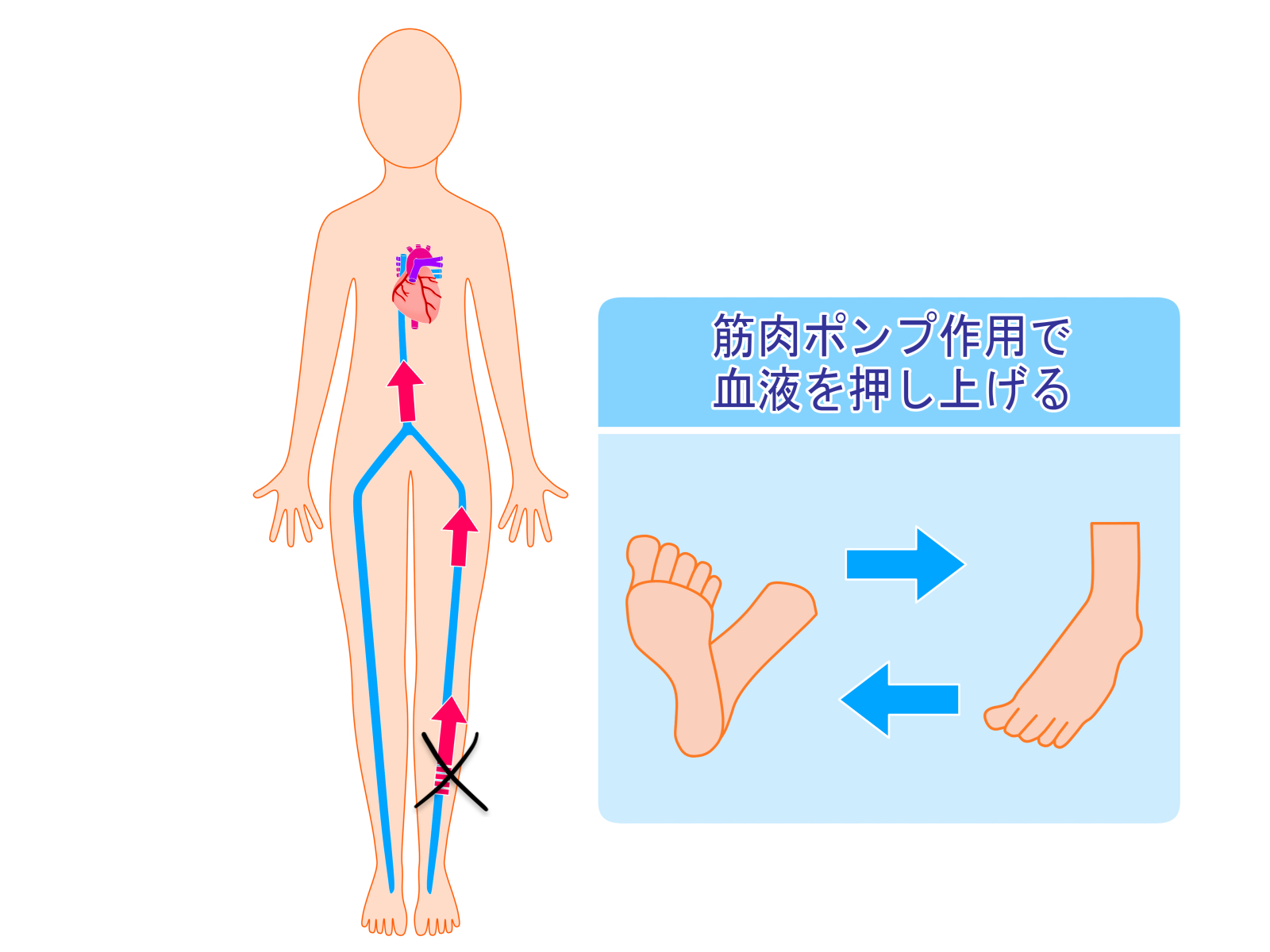

出来るだけ「着圧ソックス」に頼らないようにしましょう

なぜなら、余計に「むくみ」を悪化させる可能性があるからです

例えば、履かれた方はよくご理解されてると思いますが、着圧タイツを履くと楽に過ごしやすくなります。

楽に過ごしやすくなると依存してしまい長時間着用しがちになります。

長時間着用すると、足(ふくらはぎ)のポンプ機能が低下し、血流が阻害されて余計にむくみが悪化していきます。

ですから、そうならないためにも出来るだけ着圧ソックスに頼らないようにしましょう

「着圧ソックス」の危険性

血行障害

→圧迫力が強すぎると、血液の循環を妨げ、血行障害を引き起こす

皮膚トラブル

→長時間の締め付けにより、かぶれや湿疹などの肌トラブル

血栓

→立ち上がったときに、血のかたまりが血流にのって肺の血管につまると「肺血栓塞栓症」という病気を引き起こす

心疾患

→足から心臓へ戻る血液量が急激に変化すると体に負担がかかりやすくなる

動脈硬化

→圧迫により血管が圧迫され、血流が悪くなる

妊娠中

→

強い着圧ソックスは赤ちゃんに負担をかける

着圧が強いと血流が悪くなり、赤ちゃんに酸素が届きにくくなることもある

ルームランナーで歩くのはいいの?

ルームランナーで歩くのは控えましょう。

なぜなら、ルームランナーを利用すると足腰は強くなるどころが余計に悪くなるからです。

例えば、少し考えていただきたいのですが、

ルームランナーは、ベルトが後ろに回る事によって、その場で人間が足を追いつくように動かし、歩いたり走ったりしてるだけです。

果たして、それは外を歩く事と同じ事なのでしょうか?

普段、外を歩くとき、動かない地面を、自分で足を前に振り出し、地面を踏みしめ前進し、足の親指が最後に離れていきます。

歩いて自ら前に進んでいる(前に進んでいる)

ルームランナーで歩くとき、地面がしきりなく動くので、ベルトが常に後ろにいってしまい、足を慌てて前に振り出す連続運動になり、親指で蹴りだす力も少なくなります。

ベルトの上でその場で歩かされてる(前には進んでいない)

関節の使い方も筋肉の働きも、全く違う事が起きているということです。

腰痛の人がルームランナーを使用した後、悪化してしまう事がよくありま す。

骨盤から股関節、膝、足において、力のかかり方が普段、外で歩く時と比べ不自然となり、重心の位置も後ろに傾いてしまい、結果的に骨盤の支えが弱まってしまいます。

つまり、股関節や膝にも悪い負荷がかかるということです。

だから、ルームランナーで歩くのは控えましょう。

後、経験された方はお分かりかと思うのですが、ルームランナーで歩いて降りた時に、軽いふらつきを起こしたことがありませんか?

あれはバランスが乱れてるということです。

骨盤は全身のバランサーです。

全身のバランサーとなる骨盤が不安定になる事でバランスを乱れ、一過性にふらつきを起こす事があります。

ルームランナーを使うことで心肺機能は上がっても、関節の力は確実に落ちます。

だから強調してお伝えしまうが、ルームランナーで歩くのは控えましょう。

「筋肉」を緩めるより「骨組み」を強くすることを考えましょう

なぜなら、筋肉を緩めると余計に軸がズレる(歪む)からです。

例えば、真ん中に支柱(軸)をおいたテントを想像してください。

これを作るには一本の支柱を真ん中に通して、左右前後の地面にテントの杭を打ち安定させますね。(バランスが保たれた状態)

しかし、支柱が何かの拍子で支点を狂わせ、左側に傾く力がかかるとしたら、テントはどうなるでしょうか?

テントは、右側の膜を張ることによって、倒壊を防止する役目をしますよね?

筋肉が張っている(硬くなっている)ということはこういうこと(軸がズレてるから筋肉が緊張している)です。

では考えていただきたいのですが、この張っている(硬くなっている)筋肉を緩めようとするとどうなりますか?

テントを保持している杭も緩み、もはやテントは建つことができないですよね?

つまり、張っている(硬くなっている)筋肉を緩めると余計に余計に軸がズレる(歪む)んですよ。

余計に悪くなるということがこれでお分かりになりましたよね?

だから「筋肉」を緩めるより「骨組み」を強くすることを考えましょう

「筋トレ」よりも「骨トレ」をしよう

筋トレよりも骨トレをしましょう。

なぜなら、筋トレだと怪我をする可能性があるからです。

例えば、プロ野球で活躍された清原選手。

彼はウエートトレーニングにより外見上の筋肉を大きくし、一見、頑健で故障等しそうもない体を作り上げましたが、全力疾走による肉離れや膝の故障が多かったと言われています。

(出典:時事通信社)

つまり、関節を無視して負荷をかけて筋肉だけを強くしても怪我しやすくなるということです。

だから、筋トレよりも、骨トレをしましょう。

しかし、とはいうものの、『骨トレってどんなことをすればいいの?』ってなりますよね?

まず、踏み台ウォーキングを50回1日3セットから取り組んでみましょう。

なぜなら、これこそが、骨を刺激して骨を強くする「骨トレ」になるからです。

例えば、この台を上り下りする運動。

上るときに骨盤関節を動かして、脚全体のインナーマッスルと言われる筋肉を鍛えることができます。

後ろ向きで下りるとき、かかとに刺激が与えられて、かかとの骨細胞が活性化する。

この運動をすることで、ジョイントとなる関節にも荷重をかけれてインナーマッスル(深層筋)にも負荷をかけれるということです。

ただこの時、気をつけてほしいのは、ドスドス勢いよく降りるのではなく、ゆっくりと上りゆっくりと降りるように心がけましょう。

この『ゆっくり』の動作が筋肉、骨を強くするための負荷になるからです。

このように、関節のことを考え、地にしっかり足をつけて時間をかけてゆっくりと負荷をかけ続けることが大事なのです。

だから、まずは踏み台ウォーキングを50回1日3セットから取り組んでみましょう。

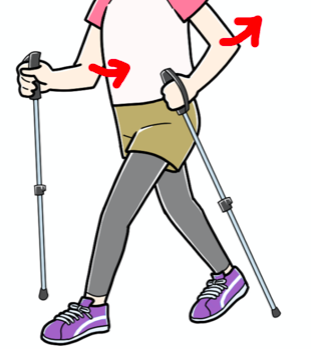

「1本杖」ではなく「2本杖」で歩きましょう

なぜなら、1本杖だと「余計に悪くなる」からです。

例えば、1本杖で歩く習慣があると…

❶「かばう」動きが生まれる

1本杖で歩くと片側(痛みが出ていない側)に必ず体重をかけてしまいます

片側に体重をかけて歩いてるとだんだんとバランスが崩れて「関節」を痛めてしまいます。

それにより痛くなかったところも痛みが出るようになります。

❷「前かがみ」になる

杖にもたれるようにして歩くことになるので「前かがみ」になり姿勢が悪くなります。

その状態で過ごすと、前かがみが当たり前になり背骨の変形が進みます。

❸腕が振れなくなる

片側に必ず体重をかけてしまうことで歩くときに必要な「腕振り」もできなくなってしまいます。

歩く時に両腕が振れなくなるとバランスが悪くなります。

上記のように1本杖だと余計に悪くなってしまいます。

逆に2本杖だと「左右均等」に体重をかけることもできますし、「前かがみ」にならずに綺麗な姿勢で「両腕を振って」バランスよく歩くこともできるので悪くなるようなことはありません。

また2本杖は姿勢良く歩くための「トレーニング」にもなりメリットしかありません。

だから、「1本杖」ではなく「2本杖」で歩きましょう

長距離バス移動の際は、フットレストを利用しましょう。

なぜなら、腰への負担を和らげてくれるからです

例えば、フットレストは長距離移動の際に使用することで、足のだるさや疲労感を軽減したり、安定した姿勢をキープして腰への負担を減らして快適に過ごすことが出来る便利なアイテムです。

だから長距離バス移動の際は、フットレストを利用しましょう。

しかし、とは言うものの、フットレストがついてないバスもありますよね?

その場合は壁を蹴る形を取る、もしくは地面にしっかり両方の足裏をつけましょう。

なぜなら、それだけでも腰に入る負担を減らすことができるからです。

例えば、長時間イス座りでも骨盤が後傾して腰を痛めてしまいます。

それが「振動」が大きいバスになると負担は計り知れません。

足腰に痛み、シビレなどの不調は必ず出てきます。

だからフットレストがない場合は壁を蹴る形を取る、もしくは地面にしっかり足裏をつけましょう。

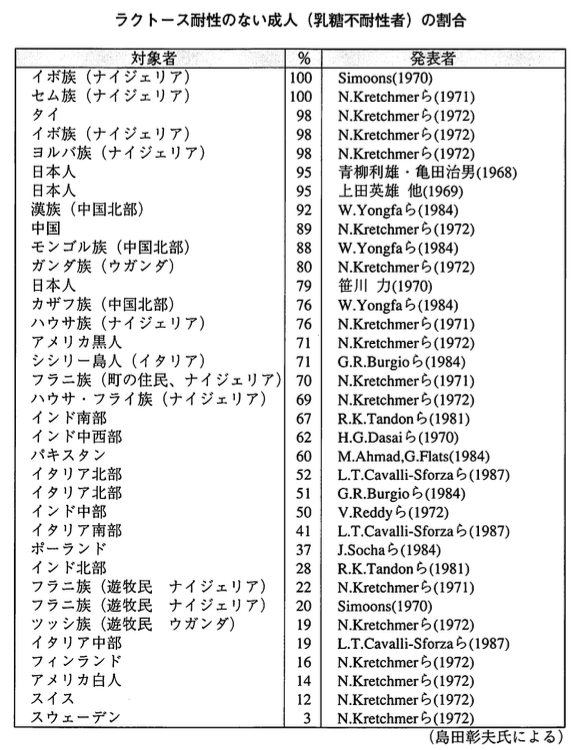

1日3杯以上の牛乳を飲むのは控えましょう①

1日3杯以上の牛乳を飲むのは控えましょう。

なぜなら、骨を弱くするからです

例えば、日本人の場合、乳幼児は別にして7〜8割の人が乳糖耐性がないと言われています。

つまり、乳糖分解酵素を体内にもっていないということです

したがって、飲み過ぎると体内で吸収されることなく、排泄されてしまうということです。

しかもこのとき、体内カルシウム量が余計になったと体が認知して、すでに体内にあったカルシウムまでもいっしょに排泄されてしまいます。

つまり牛乳をたくさん(1日3杯以上)飲むと骨が丈夫になるどころか、逆に骨を弱くすることになる。

1日3杯以上の牛乳を飲むのは控えましょう。

1日3杯以上の牛乳を飲むのは控えましょう②

1日3杯以上の牛乳を飲むのは控えましょう

なぜなら、死亡率が高くなるからです

例えば、2014年、1日3杯以上の牛乳を飲むと、骨折の予防にならないだけでなく、死亡率が2倍になることが、スウェーデンにあるウプサラ大学のカール・マイケルソン教授のグループによる研究で明らかになったと言われています

さらに詳しくお伝えしていきますが、牛乳に含まれる乳糖は、ブドウ糖とガラクトースからできていますが、このガラクトースを大量に摂取することで、酸化ストレスが増し、炎症が起こり、結果として、老化が進むということです

つまり、慢性炎症、神経障害、免疫力の低下を引き起こし死亡率が高くなっていくということです

だから1日3杯以上の牛乳を飲むのは控えましょう。

「骨粗鬆症」にはカルシウムやコラーゲンを多く摂れば大丈夫?

いいえ、栄養を補うこともある程度は大事ですが、とにかく連続して歩く時間を作りましょう

なぜなら、「歩くこと」でしか骨は強くならないからです。

例えば、少し考えていただきたいのですが、現代において、本当に栄養が足りない人などいるのでしょうか?

長命とされるご高齢の方々は、共通して若い頃に十分な栄養をとれなく、またその後も粗食を心がけていることです。

上記のことから特定の栄養を補ったからといって骨密度が増えることはないのではないでしょうか?

また疫学調査では牛乳を多く摂る人ほど骨粗髭症になり易いと報告が出ています。

骨はカルシウムの貯蔵庫の役割があり、カルシウムが足りなくな ると血中に骨からカルシウムを放出して免疫を保とうとするも のが、牛乳のような高カルシウムが多量に入ってくると、体内で バランスを保つため慌てて排出しようとする時に、過剰に反応し て骨からもカルシウムを流してしまうとのことです

それではコラーゲンはどうでしょうか?

WHO(世界保健機構)は、カルシウム摂取が多い国に骨折が多いという理由として、酸性の蛋白質(アスパラギン酸・グルタミン酸など)を多く摂取している事が指摘されています。確かにアメリカの食生活を想像すると、酸性のお肉や油を多く摂って、野菜や果物などのアルカリ性をあまり摂取しないという印象がありますよね

つまり栄養を補えばそれで大丈夫ということはあり得ないということです

骨の密度を上げるのは、もっと物理的な力「圧力」にあります。

人間の骨も圧力をかける(歩く)ことで電気を帯び、カルシウムを引き寄せ骨の密度を濃くしながら強くなって行くのです。(ピエゾ効果)

だから栄養を補うこともある程度は大事ですが、とにかく連続して歩く時間を作りましょう

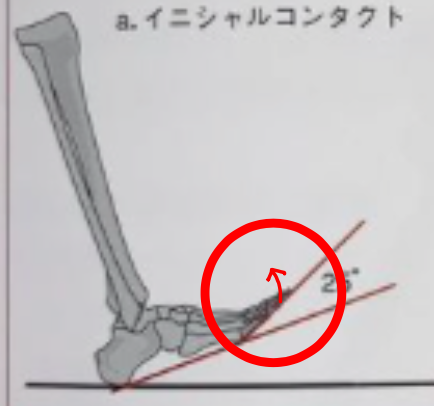

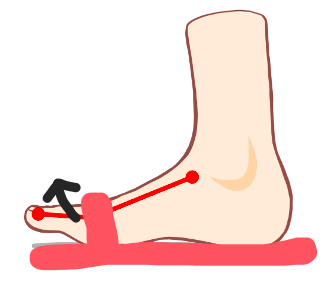

「スリッパ」を履いてると、どうなる?

スリッパを履くのをやめましょう。

なぜなら、「バランス」が悪くなり、足、腰を痛めるからです。

例えば、実際にご自身で「踵のある靴」と「踵のないスリッパ」を履いてみて比較していただくとよくわかるのですが、

靴(踵のある履物)を履いて歩くと、基本的に前に振りだした足の指は上に向きます。(これが本来の正しい歩き方)

逆にスリッパ(踵のない履物)だと踵を押さえる部分が付いていない為、足の指を上に向かうようするとスリッパの踵が下がり、脱げやすくなりますよね?

脱げないように歩こうとすると、足を前に振り出したときに足の趾を下に向けて曲げ、スリッパを押さえなければなりません。スリッパを履くとこういう歩き方(身体の使い方)になります。これが常習化すると浮き指の原因になります。

それにより、「すり足」のような歩き方になり、つまづきやすく転倒しやすくなってしまいます。

このようにスリッパを履くと靴(踵のある履物)を履いてる時の「本来の正しい歩き方」とは違い、バランスが悪くなるので、力の入る方向が変わります。

力の入る方向が変わると、正常では使われない筋を働かせる必要がある為、負担がかかるということです。

それが常習化すると、必ず、上体(骨盤、腰、背骨、肩)にも必ず皺寄せがきます。

つまり、腰が痛くなったり、肩こりにもつながるということです。

ですから、スリッパを履くのはやめましょう。

「すり足」で歩いてると、どうなる?

「すり足」で歩くのは控えましょう

なぜなら、足腰を痛めやすくなるからです

例えば、少し専門的になるのですが、すり足で歩くと「太もも」の前の筋肉の活動が増大し、「ふくらはぎ」の筋肉の活動が低下します。

そして、歩幅が小さくなるため、膝が曲がる姿勢を助長させます。

すり足 → 太もも↑ → ふくらはぎ↓ → AS(つまづきやすい歩行)

つまり、骨盤が弱ってくるので、足腰を痛めやすくなります。

ですから「すり足」で歩くのは控えましょう

※ただし、足音を立てて歩くのがなかなか控えれない方は、「すり足」で歩いたりして足音を立てないように補正するのはやむを得ない。

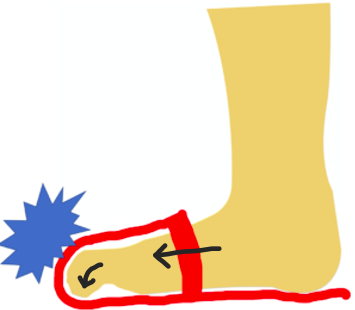

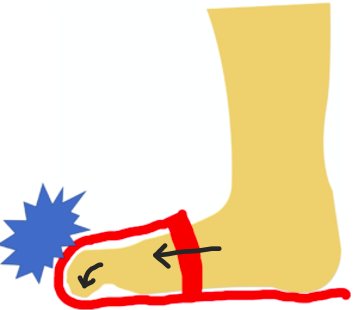

靴を履くときは踵(かかと)を絶対に踏んではいけない

なぜなら、靴が痛み、足腰も痛むからです。

詳しくご説明いたしますと…

❶ まず、かかとを踏むことで、「靴の寿命」が終わってしまいます。

例えば、靴を履かれたことがあるのならお分かりかと思うのですが、靴の踵って分厚くなっていて硬いですよね?

本来(ウォーキングシューズの)踵のカウンターには芯が入っていて硬くなっています。

靴のかかと部分は足を支えるための大切な箇所なんです。

踏んでしまえば一発でペタッと潰れて形が変わってしまうこともあります。

潰れてしまったカウンターは元には戻らないです。悲しいことにたった一度の『かかと踏み』で靴の命が終わってしまうのです。

そこが踏み潰されて形が変わってしまったら、靴の役目が無くなってしまったと言っても過言ではありません。

『足を守る靴を守るため』にも、かかとを踏むのは絶対にやってはいけない事なのです。

❷ 靴のかかとを踏んだまま歩くと「すり足」と呼ばれる歩き方になります。(AS歩行)

よく、高齢者が「すり足」で歩いている所をみることがあると思いますが、あれは筋力が衰えて足が上がらなくなっている状態です。

かかとを踏んだ靴で歩くと若い人でも足を上げると靴が脱げてしまうから、自然と「すり足」になってしまいます。

この状態で歩くと若くても足の「筋力の低下」により、バランスが悪くなり足腰がとても疲れやすくなってしまいます。

また「すり足」で歩くと、足は靴の中で前滑りを起こしてしまいます。

前滑りとは、靴の中で足が前に「すべる」「ずれる」状態のことで、足や体に様々な害を及ぼす原因といわれています。

代表的な悪害として、前滑りをした足は、靴の前の壁に指がぶつかり、ぐーっと指に力が入り、足の指が曲がってしまうので、常に緊張状態が続くことになります。これは人が怒っているときの足の状態と同じなのです。

「かかと」を踏んで歩く

→「靴」が傷む

→「すり足」歩行

→「筋力」低下 ※「太もも」をよく使うようになり、肝心な「ふくらはぎ」を使わなくなる

→ 歩幅が小さくなるため、膝が曲がる姿勢

→ AS歩行(つまづきやすい歩行)

→「前すべり」をして足の指が曲がる

→足指の「変形」

→「緊張状態」が続きイライラする

→バランスが悪くなり、「足腰」を痛める

という悪循環が起こります。

だから靴を履くときは踵(かかと)を絶対に踏んではいけない

冬でも室内スリッパ(靴以外の履物)は履かないようにしましょう

なぜなら、スリッパを履くと足指に変形(ハンマートゥ、浮き指)が起こる可能性があるからです

❶例えば、『足全体を固定することができないスリッパ』を履くと、足が常に前滑りを起こしている状態になります。

そして足の甲の部分をストラップで抑えてしまいそのストラップに指を引っ掛けようとして指が上ってしまいます

その結果、『浮き指』となってしまいます。

❷逆に『つま先のところがふさがっているスリッパ』の場合、足指がつま先の壁にぶつかって、指が前にかがむような変形をしてしまうこともあります。

また、前に足が滑るので、それを止めようとグッと踏ん張るような感じで足指に力が入り、かがみ指、ハンマートゥ、になってしまいます。

だから冬でも室内スリッパは履かないようにしましょう。

※上記の理由から当院でも院内はスリッパはご用意しておりません。

でも寒いやん?足元冷えるよ❶

しかしとは言うものの、冬は床が寒くて冷えますよね?

その場合は、保温性・吸湿性の高い素材を使用した靴下を履くようにしましょう。

例えば、羊から採取されるウール素材は、保温性・吸湿性の両方を兼ね備えた機能的な天然素材です。暖かさをキープしつつ、余分な湿気を吸い取ってくれるので、ブーツや革靴など、内部が蒸れやすい靴を履いていても快適さを保つことができます。

だから、スリッパを履くのではなく保温性・吸湿性の高い素材を使用した靴下を履くようにしましょう。

他にも「靴下を重ね履き」「滑り止め付き靴下」するなどの方法もあります。

とにかくスリッパを履かないようにしましょう。

でも寒いやん?足元冷えるよ❷

「布草鞋」や「ビーチサンダル」などを履くようにしましょう

なぜなら、足指が変形することがないからです

例えば、布草鞋やビーチサンダルには鼻緒がありますよね?

履かれたことがある方はお分かりかと思うのですが、鼻緒を掴んで歩くことによって、正確に「踵」から接地して「足の指」で踏ん張るようになります。

つまり足裏の筋肉が鍛えられ、転びにくくなったり、足の変形などを未然に防ぐ事ができたりします。

だから「布草鞋」や「ビーチサンダル」などを履くようにしましょう

唯一、鼻緒の欠点は第1から第2足趾間の摩擦による痛みです

あと、長時間履いてると、足首が疲れやすく(捻挫しやすく)なります。

身体のケアをする側(医療従事者側)自身が「スリッパ」を履いていたり院内で「患者さん用のスリッパ」を用意してたら、それは非常にマズイ!

なぜなら、患者さんに「正しい身体のケア」ができないからです。

例えば、「身体の構造」を理解していたら「スリッパ」を履こうという発想にならないです。

当院でも「スリッパ」は用意しておりませんし、私自身、私生活でも「スリッパ」を履くことはまずありません。

「スリッパのリスク」を全てを分かった上で「スリッパ」を履いてるのであればまだ良いと思います。

しかしそこを分かっていない上でスリッパを履いてるのであればそれは非常にマズイ。

「本当に正しい身体のケアができてるのか?」という話です。

前者(スリッパのリスクを理解した上でスリッパを履いてるの)であればまだ良いとは思いますが、後者(スリッパのリスクを知らないでスリッパを履いてるの)であれば、患者さんに「正しい身体のケア」を提供するのが難しいでしょうね。

「低反発枕」はオススメできない

なぜなら、睡眠の質が下がるからです

例えば、低反発素材は、、最初は柔らかいのですけど重みで沈み込んでいくと素材の密度が増して硬くなり、熱の通り道ががなくなってしまうからです。

つまり、そうなると頭や身体が蒸れて寝苦しくなり覚醒してしまいます

だから低反発枕はオススメできません

寝具は通気性の良いものが好まれていました。

低反発素材よりは昔ながらの純綿のほうがが寝具としてとても優れています。

熱の通り道をしっかり確保するために中空性になっているブレスエアーという枕は快眠を手助けしてくれますよ。