「糖分摂取」は慎重に。

目次

糖分摂取は出来るだけ控えましょう。

なぜなら糖分を取ることで老化が進むからです。

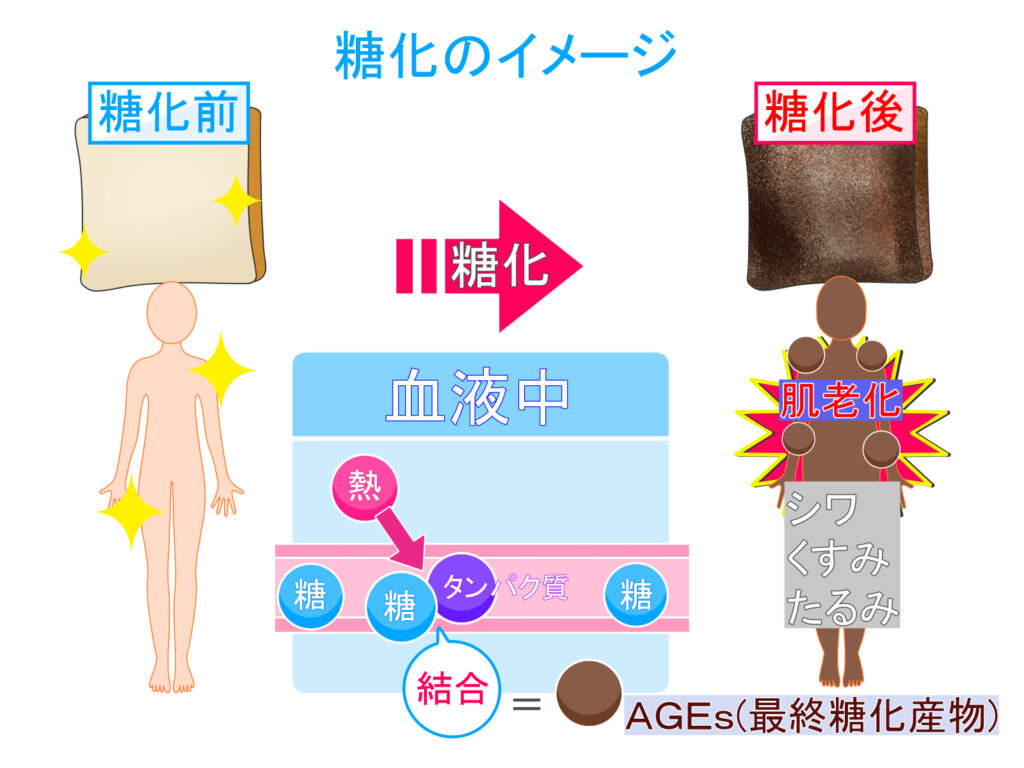

例えば、栄養学では一般的に糖分をたくさん取ることで余計な糖分が(人間の体の主成分となる)タンパク質と結びつき糖化を起こすと言われています。

その糖化によるダメージを軽減しようと活性酸素が大量発生し体内がいたるところで酸化が進み、その結果、老化が進むとも言われています。

だから糖分摂取は出来るだけ控えましょう。

しかし、とは言うものの糖質を一切摂取しないのは現代の食生活では難しいですよね?

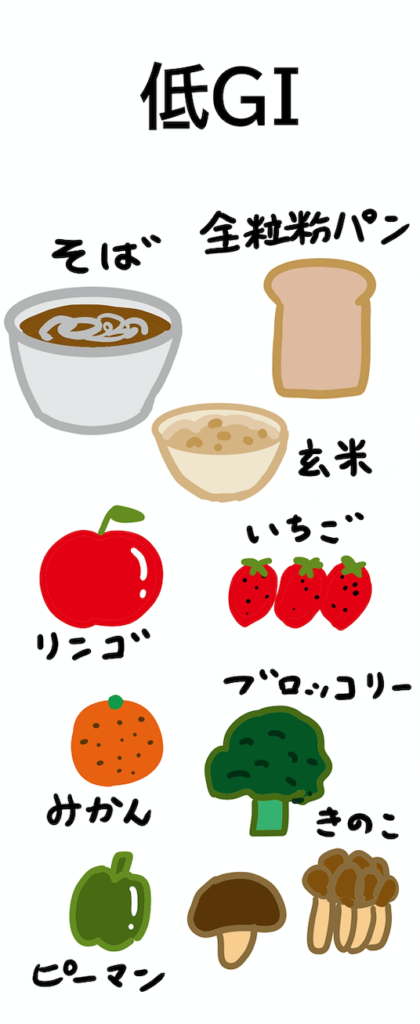

糖質制限がなかなか難しい場合は、GI値が低いもの(数値が60以下)を摂取するようにしましょう

なぜなら、数値が低いほど体内に糖分の蓄積を防ぐことができるからです。

例えば、米や小麦などを精製すればするほど吸収率が早くなり高GI値、原材料そのままほどに低GI値となります。白米よりは玄米、白砂糖よりは黒砂糖、麺類ならうどんより蕎麦という事ですね。

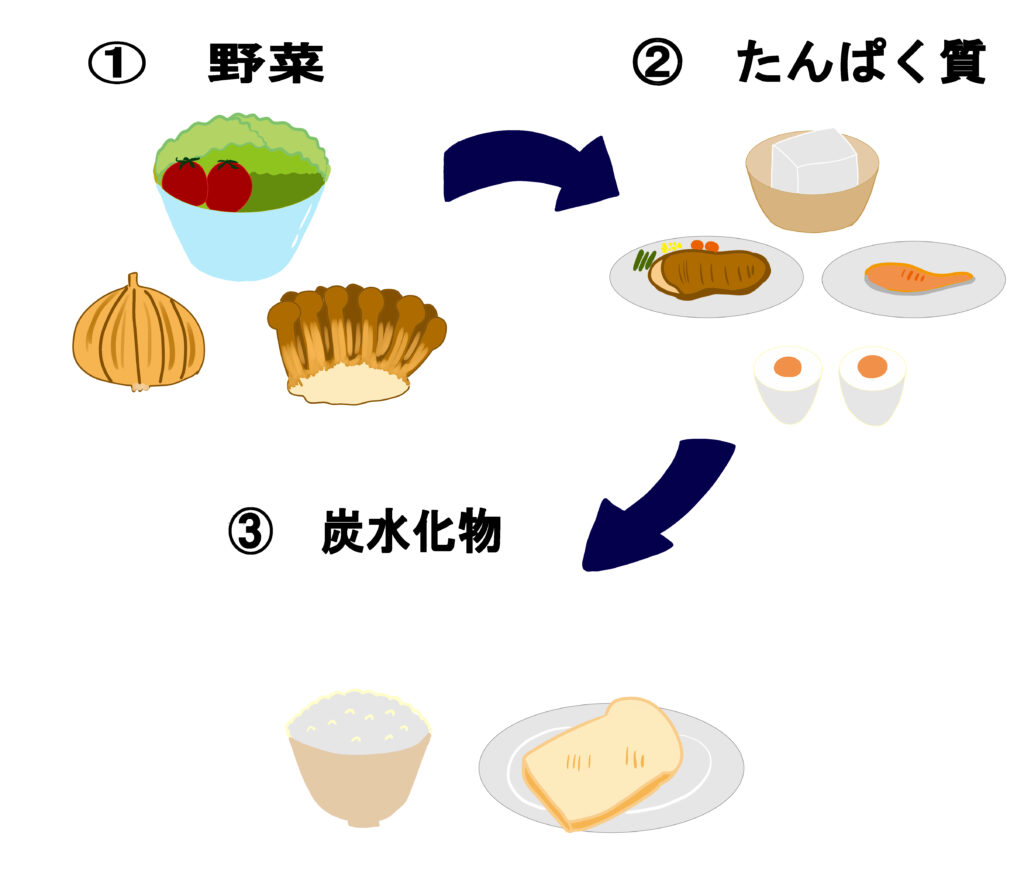

また食べる順番も大切。

食卓に並んだ食べ物の内、まずは野菜から摂るようにすると、その後、糖質を食べた時に吸収が穏やかになることが解っています。

だから、糖質制限がなかなか難しい場合は、GI値が低いもの(数値が60以下)を摂取するようにしましょう

GI値が低いもの(糖質)

※ あくまで数値に過ぎません。摂取量によって変わります。

【60-50台】

栗・・・60

ポテトチップス・・・60

おかゆ(精白米)・・・57

レーズン・・・57

みかん缶詰・・・57

さつまいも・・・55

バナナ・・・55

ちくわ・・・55

玄米・・・55

ライ麦パン・・・55

オートミール・・・55

そば・・・54

プリン・・・52

かまぼこ・・・51

焼き豚・・・51

中華麺・・・50

麦・・・50

全粒粉パン・・・50

パスタ(全粒粉)・・・50

ツナ缶・・・50

ぶどう・・・50

【40台】

マンゴー・・・49

カレールー・・・49

ベーコン・・・49

おかゆ(玄米)・・・47

つみれ・・・47

ココア・・・47

ゼリー・・・46

厚揚げ・・・46

ハム・・・46

牛肉・・・46

豚肉・・・46

ソーセージ・・・46

鶏肉・・・45

鴨・・・45

ラム・・・45

牡蠣・・・45

小豆・・・45

グリーンピース・・・45

練りわさび・・・44

ウニ・・・44

シジミ・・・44

あわび・・・44

うなぎ蒲焼・・・43

ハマグリ・・・43

油揚げ・・・43

豆腐・・・42

ほたて・・・42

100%果汁ジュース・・・42

メロン・・・41

桃・・・41

ワイン・・・40

まぐろ・・・40

アジ・・・40

穴子・・・40

えび・・・40

イカ・・・40

たらこ・・・40

ししゃも・・・40

しらす・・・40

イクラ・・・40

アサリ・・・40

【30台】

クリームチーズ・・・39

カフェオレ・・・39

レンコン・・・38

サワー・・・38

柿・・・37

さくらんぼ・・・37

りんご・・・36

日本酒・・・35

おから・・・35

キウイ・・・35

ブルーベリー・・・34

プルーン・・・34

レモン・・・34

みそ・・・34

ビール・・・34

ヨーグルトドリンク・・・33

ドリンクヨーグルト・・・33

マーガリン・・・33

納豆・・・33

春雨・・・32

梨・・・32

オレンジ・・・31

グレープフルーツ・・・31

スキムミルク・・・31

バター・・・30

卵・・・30

低脂肪乳・・・30

大豆・・・30

枝豆・・・30

オイスターソース・・・30

ケチャップ・・・30

【20台】

松茸・・・29

イチゴ・・・29

ウスターソース・・・29

エリンギ・・・28

しいたけ・・・28

長ネギ・・・28

しめじ・・・27

カシューナッツ・・・29

キャベツ・・・26

ピーマン・・・26

大根・・・26

竹の子・・・26

ブロッコリー・・・25

春菊・・・25

かぶ・・・25

ナス・・・25

牛乳・・・25

プレーンヨーグルト・・・25

アーモンド・・・25

セロリ・・・24

かいわれ大根・・・24

マッシュルーム・・・24

こんにゃく・・・24

小松菜・・・23

チンゲンサイ・・・23

キュウリ・・・23

レタス・・・23

みょうが・・・23

豆乳・・・23

ピスタチオ・・・23

和風だしの素・・・21

ピーナッツ・・・20

めんつゆ・・・20

【10台】

豆板醤・・・19

ひじき・・・19

昆布・・・17

青海苔・・・16

ブラックコーヒー・・・16

ほうれん草・・・15

みりん・・・15

コンソメ・・・15

マヨネーズ・・・15

マスタード・・・14

寒天・・・12

もずく・・・12

ところてん・・・11

醤油・・・10

塩・・・10

ストレートティー・・・10

緑茶・・・10

トマトソース・・・9

米酢・・・8

ワインビネガー・・・2

腰が痛い時は甘いものを食べるのは控えましょう

なぜなら、余計に痛くなるからです

例えば、糖分を摂り過ぎるとタンパク質と結びつき糖化(ホットケーキが熱でこんがり焼けるあの反応)を起こします。

その糖化によるダメージを減らそうと活性酸素が大量に発生し体内がいたるところで炎症を起こします。

つまり、糖分を摂り過ぎると、糖化し、酸化し、炎症が起こるということです。

糖分過剰摂取→糖化→AGEs(糖化最終産物)→活性酸素発生→体内酸化→炎症発生

炎症は痛みの元でもあります。

傷んでる時に炎症が起こるとどうでしょうか?

余計に痛みますよね?

だから腰が痛い時は甘いものを控えましょう。

腰が痛い時はお酒を飲むのは控えましょう

なぜなら、余計に痛くなるからです。

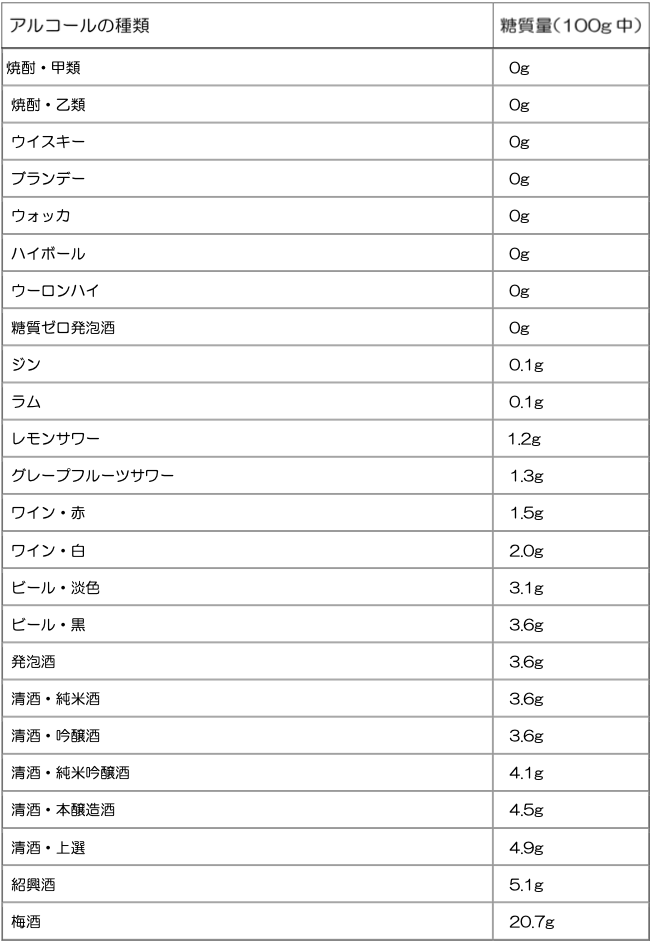

例えば、下記のグラフを見ていただきたいのですが、アルコールは、糖質の多いものです。

最も糖質が多いのはビールです。 中ジョッキ1杯に12.6グラムもの糖質が含まれています。 ビールの方は、中ジョッキ1杯に10.9グラムの糖質が含まれています。

先ほども上でお伝えしましたが糖分を摂り過ぎると、タンパク質と結びつき糖化が起こり、酸化していき、炎症が起こるということをお伝えいたしました。

炎症は痛みの元でもあります。

傷んでる時に炎症が起こるとどうでしょうか?

余計に痛みますよね?

だから腰が痛い時はお酒を飲みのは控えましょう。

どうしても控えることが出来ないなら下記に記載しております糖質0のお酒を控えめに飲むようにしましょう

朝にしっかりと

起床して1時間以内に朝食は取るようにしましょう。

なぜなら、朝の目覚めが良くなるからです。

例えば、身体を動かすエネルギーは、糖質・脂質・たんぱく質の三大栄養素によって作られており、頭や筋肉は主に糖質で、心臓は普段は脂質をエネルギーにして動いています。

糖が足りなくなると、頭の回転が遅くなったり、同時に眠気も引き起こしたりしてしまいます

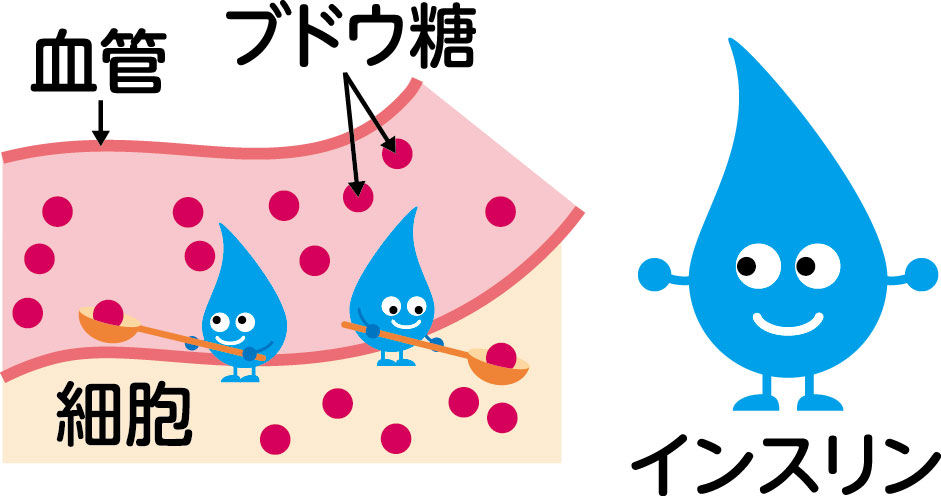

そこで朝起きて1時間以内に朝食で糖質接種することで、インスリンが分泌され、朝の目覚めが良くなり、頭の回転も早くなります。

だから起床して1時間以内に朝食は取るようにしましょう。

でも起きてすぐに食べれない!!!

「朝起きてすぐは食べられない」という方もいるのではないでしょうか?

そういう方は、前日の夕食の摂り方に注意してみましょう。

なぜなら、朝食をおいしく食べることができるからです。

例えば、

寝る2時間前までに消化の良い食材、主食ならそばや麦ご飯、おかずには食物繊維の多い緑黄色野菜や根菜などを摂ると、

次の日の朝食をおいしく食べることができます。

また「空腹で寝られない」という場合は、温かいスープなどを飲むことをお勧めします。

このように工夫することで朝、起きてすぐに食べれるようになります。

だから、前日の夕食の摂り方に注意してみましょう。

食後でも「対策」はできる

糖分摂取は出来るだけ控えましょう

なぜなら、今の腰痛を悪化させてしまうからです。

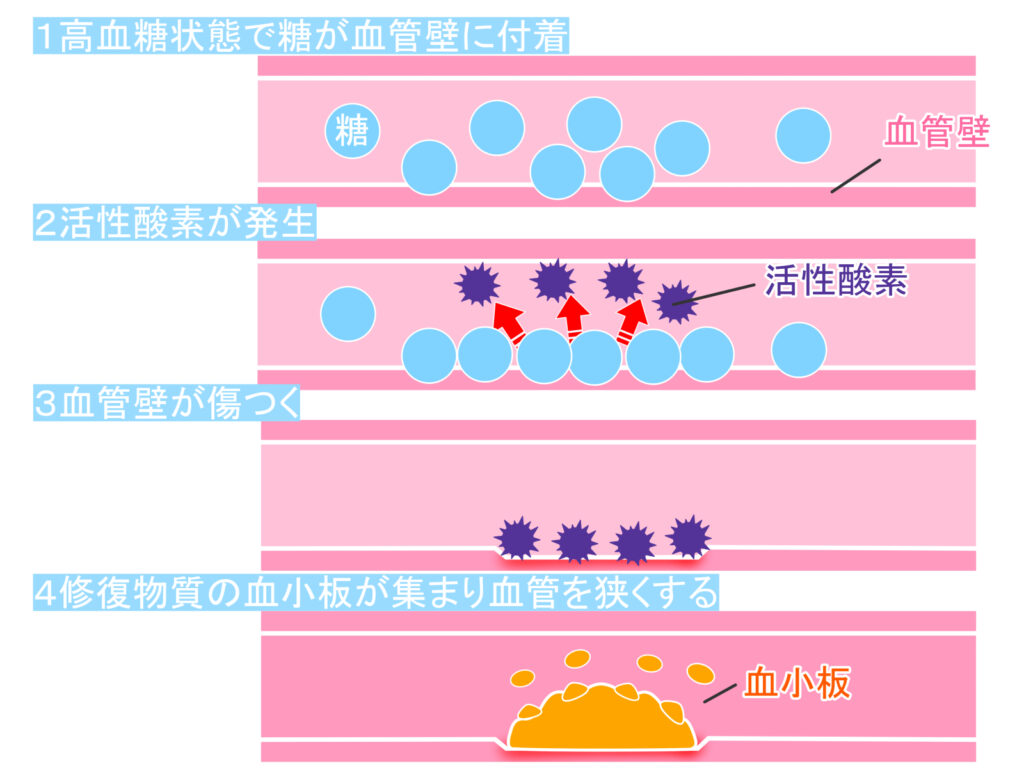

例えば、砂糖を取りすぎると、リン比率を高めてしまい骨のカルシウム吸収を妨げてしまい関節の強度が弱まることがわかっています。

それだけでなく腰痛(の炎症反応)を悪化させてしまうこともわかっています。

つまり、腰痛持ちであれば、痛みがきつくなるということになります。

だから糖分摂取は出来るだけ控えましょう。

しかし、とは言うものの、糖質を一切摂取しないのは現代の食生活では難しいですよね?

対策として食後は意識して氷で熱取りをしましょう。

なぜなら、炎症反応を下げることができるからです。

例えば、食後はお風呂、運動の後と同じように体温が上がります。

体温が上がれば、患部も熱が上がっていきます

だから対策として食後は意識して氷で熱取りをしましょう。

疲れてても、甘いものを一度にたくさん食べないようにしましょう。

なぜなら、強い疲労感や強烈な眠気を引き起こし、疲れがかえってひどくなるからです。

例えば、疲れてる時、甘いものを欲し、意外と食べ過ぎてしまうことってありませんか?

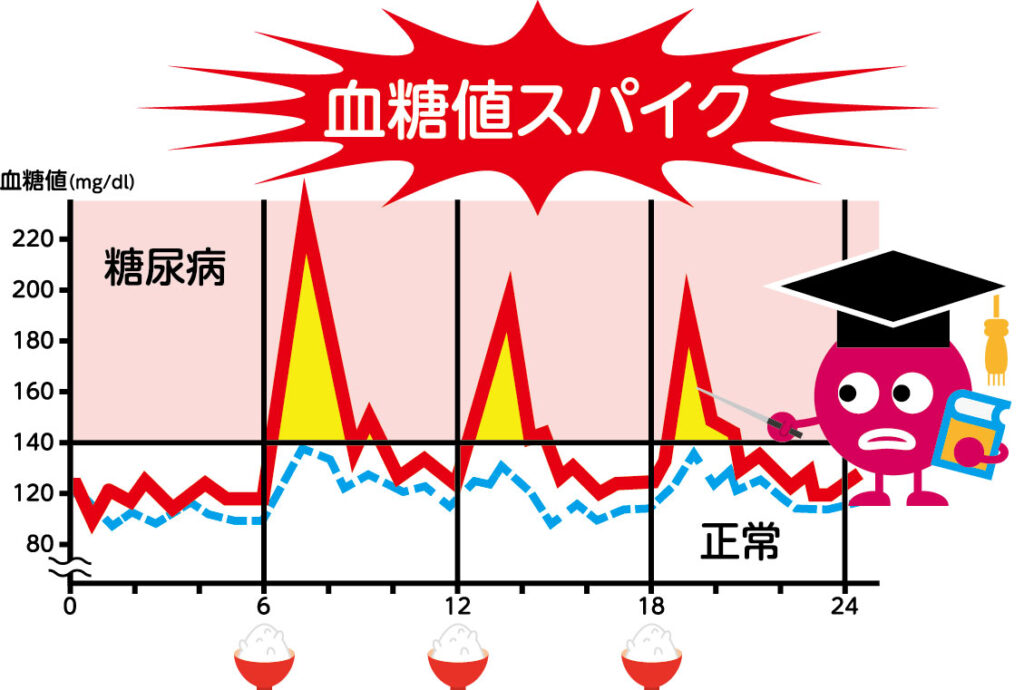

甘いものを一度にたくさん食べると、血糖値が急上昇した後に急低下する「血糖値スパイク」を引き起こす原因になります。

この『血糖値スパイク』というのは動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞など、深刻な病気のリスクを高める原因にもなります。

だから、疲れてても、甘いものを一度にたくさん食べないようにしましょう。

わかってはいるんだけど

しかしとはいうものの、わかっていてもなかなかできなかったりしますよね?

そういう場合は、ゆっくりと噛んで食べるようにしましょう。

なぜなら、血糖値スパイクが起こりにくくなるからです。

例えば、ゆっくりと噛んで食べると、一度に吸収されるブドウ糖の量が少なくなるので、ブドウ糖の吸収が遅くなります。

つまり、ブドウ糖の吸収が遅くなるということは、血糖値の上昇も穏やかになるため、血糖値スパイクも起こりにくくなるということです。

だから、ゆっくりと噛んで食べるようにしましょう。

疲れた時の糖分摂取❶

疲れた時は、果物を食べるようにしましょう

なぜなら、血糖値が上がりにくいからです。

例えば、ほとんどの果物は、砂糖を使った食べ物よりもGI値(血糖値の上がりやすさを示した指標)が低いです。

食物繊維やカリウム、ビタミン類など、栄養が豊富というメリットもあります。

このように果物の甘みを摂ることで血糖値を急上昇を抑えるということです。

だから、疲れた時は、果物を食べるようにしましょう。

疲れた時の糖分摂取❷

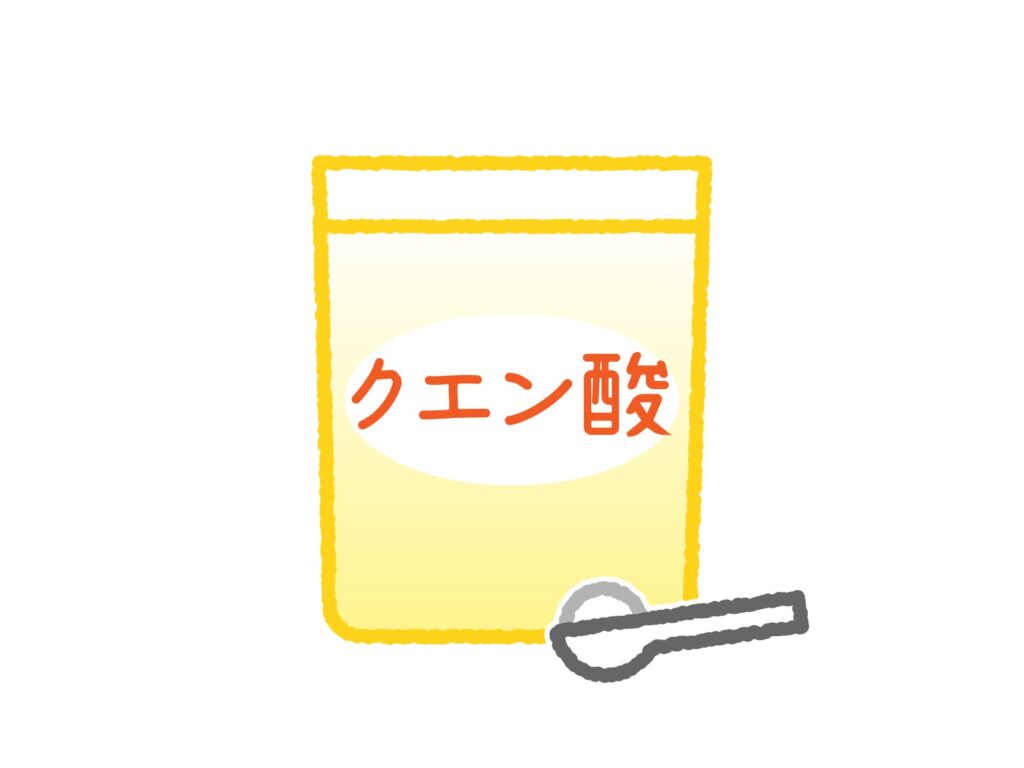

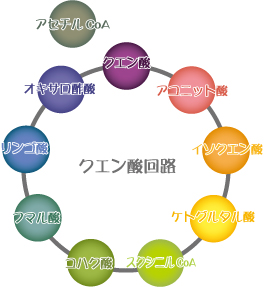

疲れた時は、クエン酸を摂るようにしましょう。

なぜなら、疲れを癒すことができるからです。

例えば、クエン酸はレモンやオレンジなどの柑橘類、梅干し、お酢などに含まれています。

このクエン酸を摂取し、エネルギー代謝経路である「クエン酸回路」を活性化させると、効率よくエネルギーが作られるようになり、疲労回復が促されます。

だから、疲れた時は、クエン酸を摂るようにしましょう。

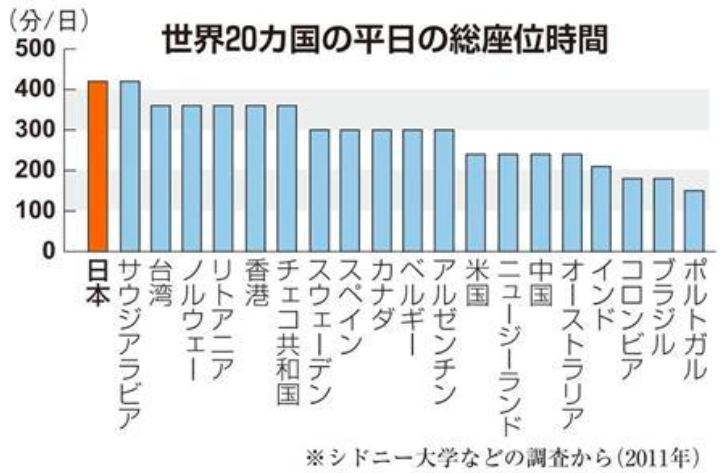

世界一「座りすぎ」日本 糖尿病、認知症…死亡リスク上昇

職場では長時間のデスクワーク、自宅ではテレビやスマートフォン…。現代人は1日の約60%を座って過ごすとされ、なかでも日本人が座っている時間は世界トップクラスだというデータも。近年、そんな「座りすぎ」が健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとの研究結果が明らかになった。肥満、糖尿病、脳血管疾患、認知症などに罹患(りかん)するリスクが高まり、寿命が縮まる可能性を指摘する専門家もいる。こうした現状に対し、オフィスワーカーにとって当たり前の「座りながら仕事」を見直す企業も出てきた。(手塚崇仁)

1日11時間以上座る人は4時間未満の人と比べ、死亡リスクが40%アップする-。豪シドニー大学などが2012年に発表した調査結果は世界に衝撃を与えた。

また、明治安田厚生事業団体力医学研究所の調査(平成30年)によると、1日9時間以上座っている成人は、7時間未満と比べて糖尿病をわずらう可能性が2・5倍高くなるとの結果が出た。

なぜ「座る」という日常では当たり前の行動が健康へ悪影響を与え、死亡リスクを高めるのか。

◆血流の悪化招く

座りすぎが健康に及ぼす影響について研究している同研究所の甲斐裕子主任研究員(人間環境学)は「座りすぎのライフスタイルは筋肉の代謝や血流の悪化を招く」と指摘する。

甲斐主任研究員は「人間の体で一番大きい『大腿(たい)四頭筋(太ももの前側部分)などの下半身の筋肉は、座っている状態だとほとんど稼働せず、筋肉への刺激が少ない」と説明、「この状態が続くとブドウ糖の吸収を促すインスリンの効きが悪くなる『インスリン抵抗性』が起こり、血糖値が上昇するため、糖尿病となるリスクがある」と話す。

その上で、こうした生活習慣が長期にわたれば、糖尿病だけではなく、肥満、がん、認知症などの健康リスクを引き起こし、寿命が縮まる可能性にも言及する。

メンタルヘルスにも影響するといい、1日12時間以上座っている人は、6時間未満の人と比べて、抑鬱や心理的ストレスなどを抱える人が3倍近く多いという。

対策について、甲斐主任研究員は「30分以上座っていると代謝が落ちてくるため、定期的に筋肉に刺激を与えることが重要。高さを変えて、立った状態でも仕事ができる昇降式デスクの導入などで座っている時間を短くすることが効果的だが、一定時間ごとに業務を中断し、椅子から立ち上がり、数分でも歩いたり体を動かしたりすることも有効」と話す。

◆「健活☆タイム」

企業の取り組みも進む。実験的に「座りすぎ中断プログラム」を導入したのが、企業の事務代行サービスを手がける「MYJ」(東京都江東区)。1日に3回、3分間の「健活☆タイム」を設けている。

席を立って自由に活動できるもので、健康器具の利用やストレッチなど、従業員にプログラムを提供することで、起立プラスアルファの運動を促している。

先行部署での取り組みの結果、「肩こりが改善された」「眠気がとれた」といった好意的な社員の声が多数あり、今年2月から全社的に導入が開始された。

企業の健康づくりなどを支援する明治安田健康開発財団の塙智史課長は、座りすぎ防止取り組みの普及に期待を込める。

「健康面以外でも、上下関係を気にせず気軽に話し合えたりするなどのメリットがあり、生産性向上にもつながる」と話している。

最終更新:6/28(金) 10:16

産経新聞

サプリメントで補う

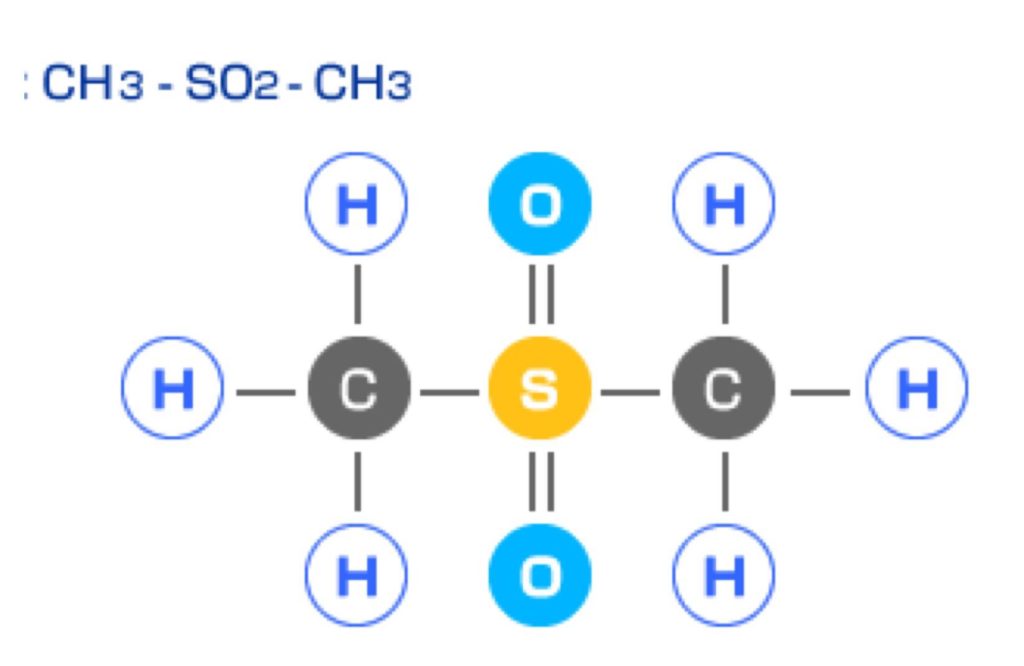

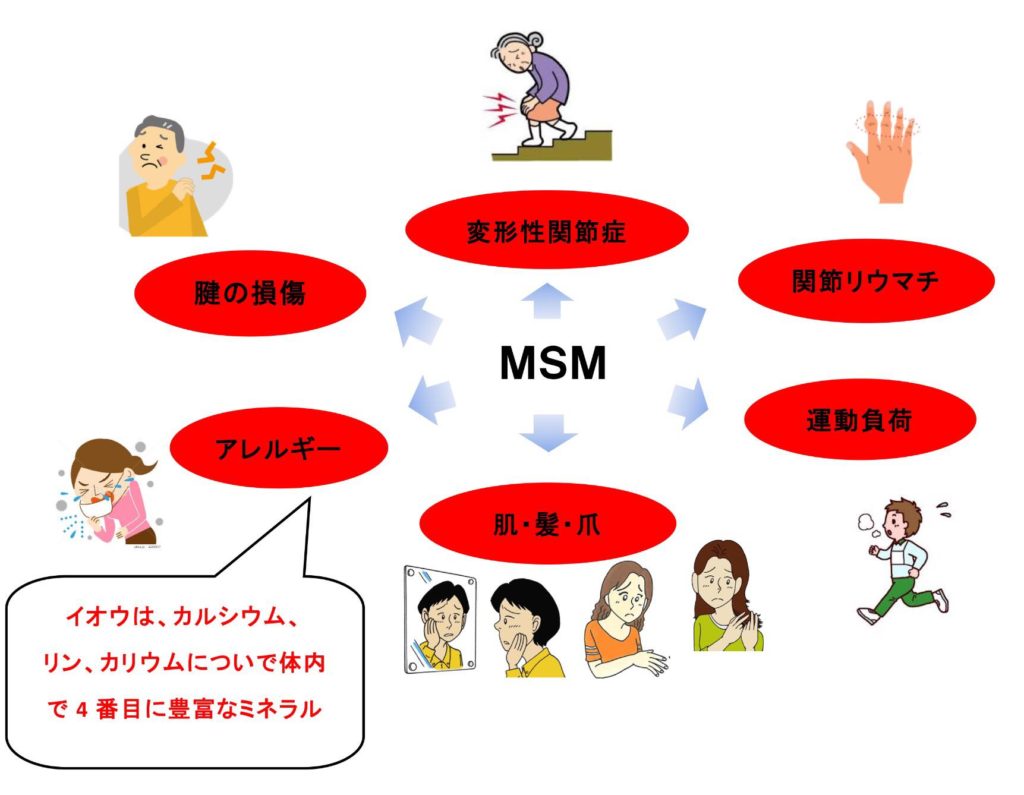

あらゆる関節の痛みに役立つ「MSM」

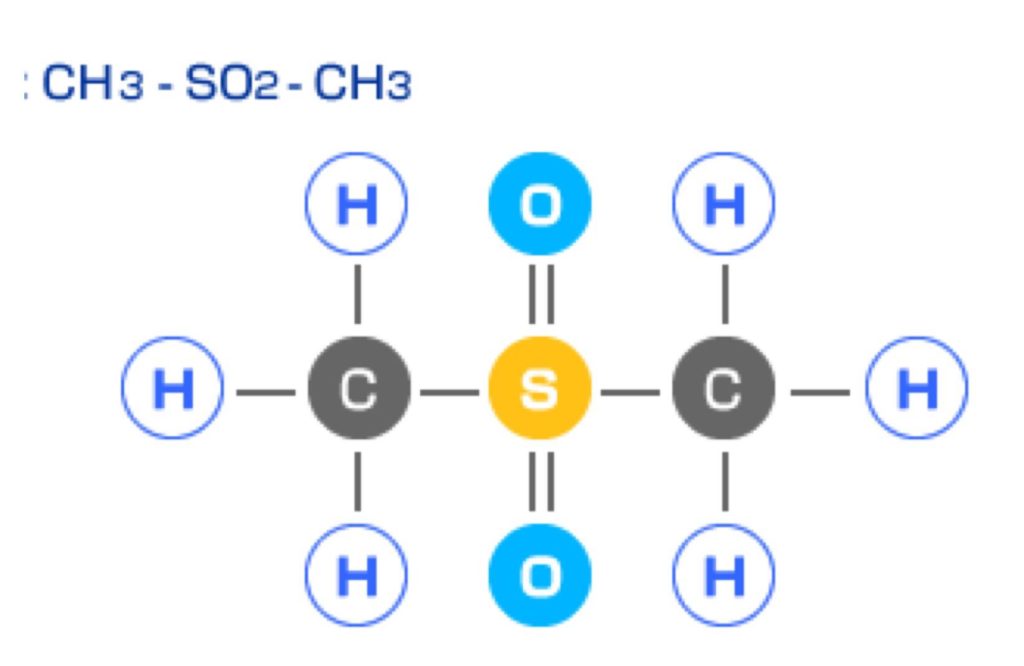

MSM(メチルサルフォニルメタン)は、

関節の痛みの軽減

筋肉の疲労回復

酸化ストレスの軽減

に役立つ食品素材として注目されています。

MSMとは?

- メチルサルフォルニルメタンの略で、有機イオウ化合物という栄養素です。

- アメリカでは定着した素材であるとともに現在も注目を浴びている健康補助食品のひとつです。

- 数ある健康補助食品の中で注目を集めている理由は以下の通りです。

1 効果が体感できる(リピートが多い)

2 臨床医が効果を裏付けるコメントを発表している(臨床例など)

3 品質を裏付けるライセンスに従い製造されている。 - 構造式:CH3SO2CH3

分子量が約 94 と小さく吸収されやすいことが特徴です

MSMの安全性は?

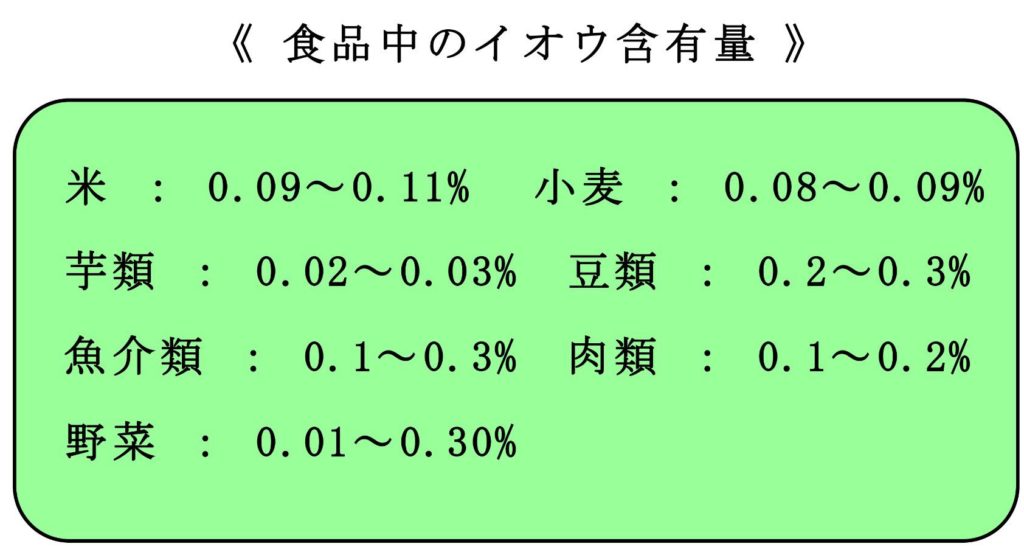

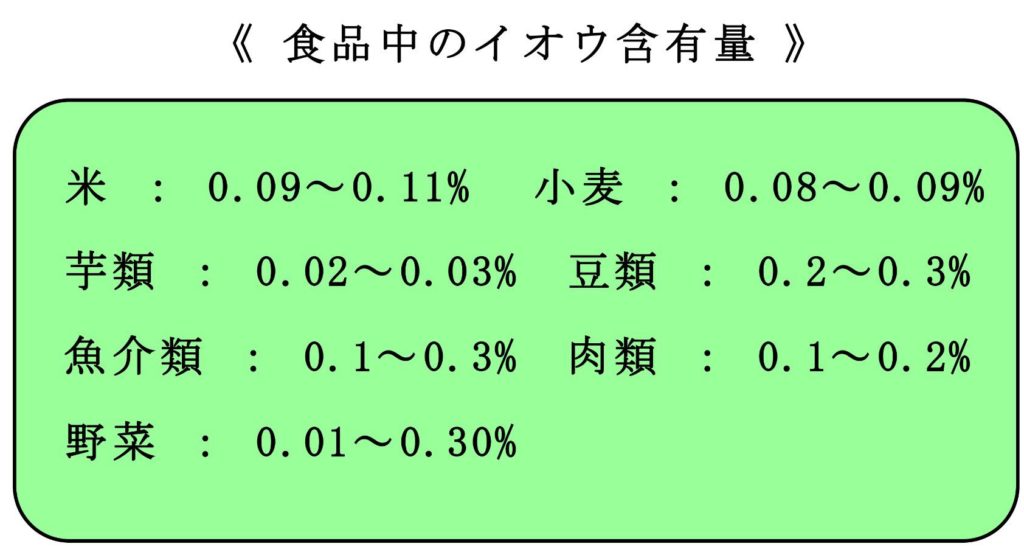

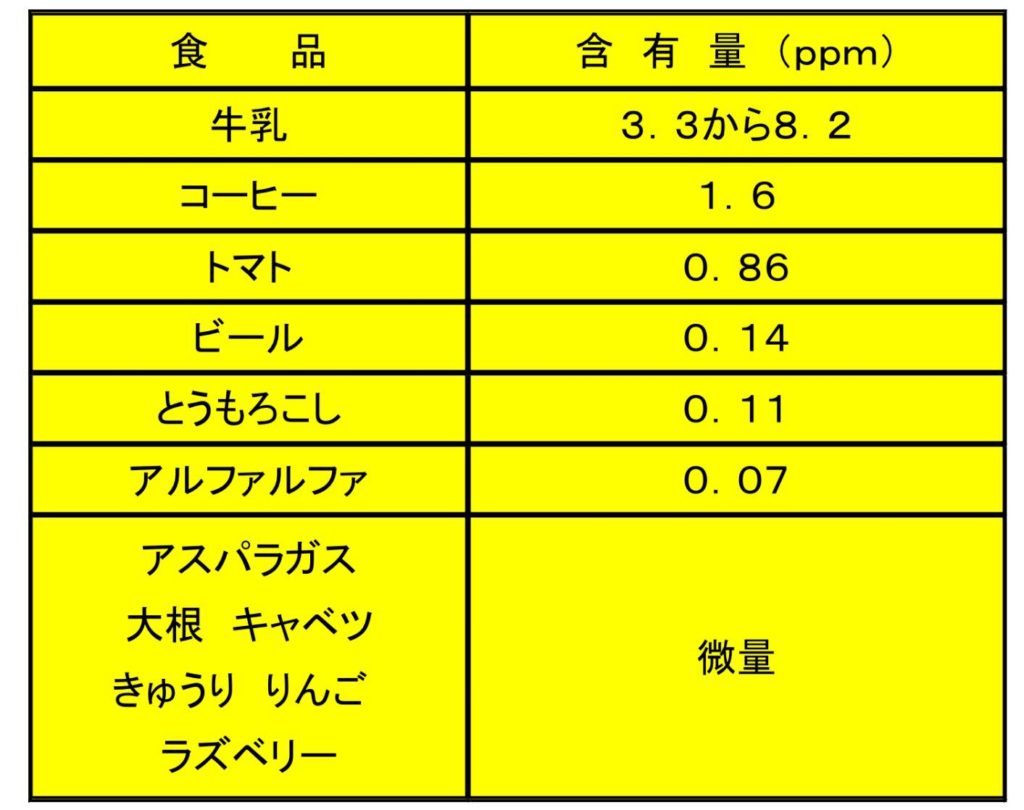

①MSMは食品にも含まれています。

・通常食べている食品の中にもごく微量ですが存在しています

・イオウとしてましては右下表のように含まれています

②安全性のデータ

- MSMは、人間の体内にも存在する物質で、毒性も無く、副作用もほとんど 報告されていません。充分に安全性が 調べられています。

- 動物実験による急性毒性・亜急性毒性ではラットのLD50は、20g/kg以上

- 人の摂取では、体重1kgあたり1gの MSMを30日間投与で毒性が認められていません。

- 大量投与(2-8g/日)でまれに胃の不調や下痢が起こった例がありますが、その他の 副作用は報告されていません。

MSMの働き

- MSMは、有機イオウの仲間で、体内で必要なイオウ成分の供給に役立ちます。

- イオウは、わたし達の体の中では、酵素、関節、髪、爪、肌、粘膜などたくさんの部分で使われている非常に大切なミネラル成分です。

- 通常は肉や魚などのたんぱく質からイオウを取り出し必要なものに作り変えています。

- わたし達の体は、歳を重ねると髪が白くなったり・抜けたり、肌にしわが出来たり、関節が痛くなったりします。

- この老化現象は、消化吸収などの身体機能が低下するため、たんぱく質からイオウ成分の取り出しや利用が難しくなるためです。

- MSMの作用は、イオウ成分をたくさん必要とする部分や老化現象の顕著な部分に効果的に働きます。その働きは、

①関節痛の緩和(軟骨の強化)、

②美容(髪、爪、肌)、 ………..

③解毒・抗アレルギー作用(粘膜組織の強化)

などが挙げられています。

- 特に関節痛の緩和は、従来の素材であまり効果がなかった炎症性の関節炎の痛み緩和にも効果的と言われています。

- MSMは、極めて単純な構造であるために、地球上のほとんどの生物が活用できるイオウを供給することができます。

最強の組み合わせ

❶MSM・4000

この組み合わせは効果的です。

MSM・4000は胃壁・腸壁を強くします。

ヤクルト1000は腸内環境を改善します。

ストレス等で胃腸環境に不安がある方、実践お薦めです。

ビタミンC

ビタミンCを摂取しましょう

なぜなら、ビタミンCは酸化を中和してくれて病気(痛み)に対する抵抗力を強める働きを持ってるからです。

例えば、毛細血管・歯・軟骨などを正常に保つ働きがあるほか、皮膚のメラニン色素の生成を抑え、日焼けを防ぐ作用や、ストレスやかぜなどの病気に対する抵抗力を強めてくれるからです。

もちろん、腰の痛みの軽減にもつながります

だからビタミンCを摂取しましょう

![[?]](https://www.hiroba-j.jp/common/images/icn_help.png)