「局所冷却」

目次

「関節」を温め過ぎてはいけない理由

局所冷却の必要性 ※ 「患部」を熱取りするだけで「身体全体」を冷やすわけではない

より効果的な熱の取り方

間違った冷やし方

「悪天候」は熱取りをしよう

なぜ熱取り(冷却)が必要なのか?

なぜなら、「炎症」があり腫れてるところは「熱取り」をしていかないと「痛みが取れない」からです

例えば…

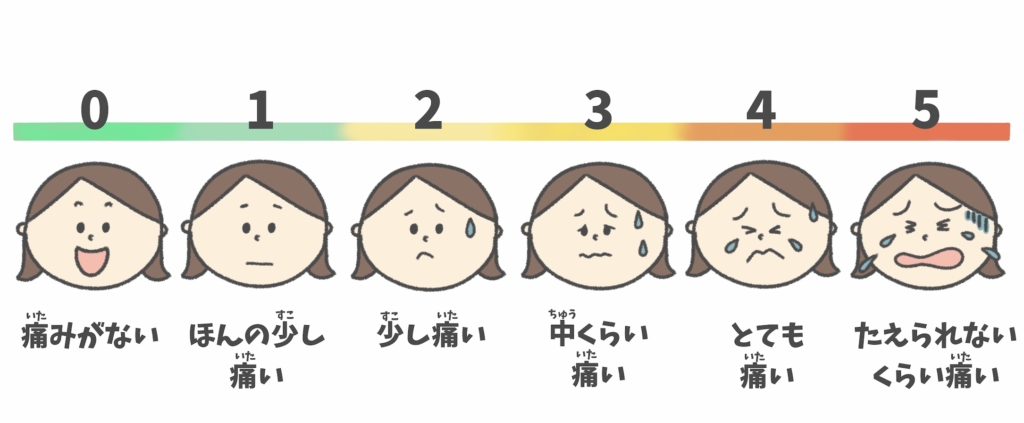

「痛み」の段階には5段階あります。

❶激烈炎症期 (3日間前後)

❷急性炎症期 (~1週間)

❸慢性炎症期 (~2週間)

❹高原性経過期 (炎症期~半年・数年に及ぶ場合もある。不安定期ともいう)

❺平癒期 (症状が安定し、少しくらいの疲労などでもぶり返さない状態)

痛くて歩けない、安静時でも激痛、薬が効かない、お風呂に入ると余計に痛い…であれば間違いなく❶に該当します。

これは、ただの炎症期ではなく『激烈』炎症期です。

経験された方はお分かりかと思いますが、呼吸もしにくい、冷や汗が出る、人によっては身体全体が熱い、喉が乾いたりなどもしてきます。痛みがきつすぎるのでそれどころではありませんが…

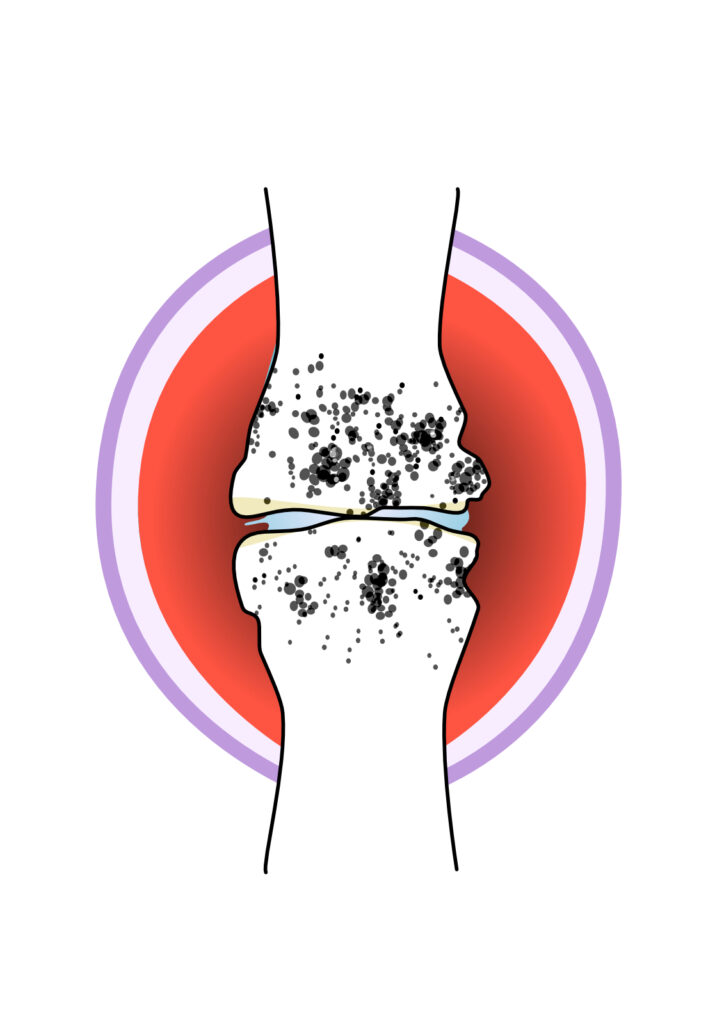

下記の画像も炎症が発生してるのですが、赤く腫れてます。

これで、痛みがある患部には「炎症」があるのはお分かりになられたと思います。

次にお話しするのは、少し考えていただければすぐにお分かりになられると思うのですが、「炎症」です。

火傷をした時、何をします?

落ち着くまで冷やし続けますよね?

理屈は全く同じです。

火傷=皮膚損傷による炎症

腰の痛み=仙腸関節、腰椎損傷による炎症(※損傷ヶ所による)

しかも痛みがきついということは激烈な炎症期(炎症反応が高い)=関節内に熱がこもってるということでもあります。

※患部を触るとよくわかります。

それだけ「炎症」を起こしているということです。

炎症を落ち着かせる方法はたった1つ…

徹底的に「熱」を取り続けることです。

だから、激痛でつらいのであれば氷で熱取りをしましょう。

熱取りの仕方

捻挫・打撲・挫傷・その他の痛み・熱感のある患部(膝水腫、五十肩、テニス肘、寝違え、腱鞘炎など)を、「氷」で熱を取る事により「炎症」を抑えその後の「回復」に違いがでます。

運動後の障害ケア、オーバーユースの予防のためにも、冷却は効果的です。特に運動後すぐと、入浴後も行うとより効果的です。

プロの選手・アスリートが試合後すぐに行っているアイシングと一緒です。

冷却の仕方

冷凍庫から出した氷は、表面に霜がついていて、-10℃から-20℃にも下がっています。そのまま直接皮膚の上に置くと、凍傷を起こすことがありますので、必ず氷の表面が少し溶けてからか、一度水で洗ってから、使うようにします。

必ず「氷」を使って下さい。アイスノン、アイスパック等は使わないで下さい。

①氷は普通のビニール袋に1/2から2/3くらい入れます。

②袋のなかで氷が遊ばないように、袋の口をよじりながら、しっかり空気と水を抜き、口の先のほうで結びます。

③氷をまんべんなく広げて、皮膚に直接当て、最低30分以上冷やします。長ければ長いほど効果がでます。

冷却中は・・・

①痛い(ジーンとくる痛み)

②ピリピリする(針でつつかれるような感じ)

③感覚がなくなる。

という順番で感じるまで冷却します。

冷却により

「炎症の波及効果」を食い止め、

「細胞」の正常化や完全な治癒が多く見られ、

「病的増殖反応」を抑え、「組織の修復」のための環境作りをする。

どれくらい熱取りをすればいいの?

冷やす時間は患部の損傷状態によって変わりますが、急性的症状(痛みがきつい)時は氷襄で30分以上(氷が溶けきるまで)冷やします。

これを最低1日5セット以上は行って下さい。

痛めてから時間が経ち、我慢できない程の痛みでない(痛みが少しマシになってる状態)場合は1日2~3セットくらいは行っていただくといいです。

熱取りの期間の目安は「完全に痛みが去るまで」となります。

患部が変形してて尚且つ、熱を持ってるなら…1日中アイシング(徹底的にこまめに熱取り)してもいいと伝えております。

『食事してる時』『運転してる時』『帰宅してから患部が気になる時』『入浴後』『座ってる時』『連続歩行後』

意識すれば冷やす時間なんていくらでも作れるはずです。

『なんでもかんでも闇雲に冷やせばいい!』っていうわけではありませんが、患部に熱があって重だるさがあるのであれば、冷却は必須です。

関節を温めるのは控えましょう

なぜなら、温めると関節は変形していくからです。

例えば、少し考えていただきたいのですが、骨や軟骨を含め、人間の組織は、何からできているかを知ってますか?

骨はカルシウムという認識の人が多いと思いますが、実は骨の8割はたんぱく質で、残りの2割がカルシウムです。

またさらに考えていただきたいのですがたんぱく質ってどんなものか知っていますか?

知ってる方もいると思いますが、たんぱく質は「熱に弱い」という大きな特徴があります。

たんぱく質の熱変性は42.4度から始まります。

卵の白身を想像していただければわかりやすいと思いますが、非常に熱に弱い物質です。温泉卵であるように、40度以上あるお湯に浸かれば、10分ぐらいで白濁して組成が「変性」して形を変えて固まってしまいます。

つまり、人間の体、関節も熱に弱いということです

人間の関節も同じように、熱を続けると関節を構成する上下の骨がドローっと徐々に融け始め形を変えていき、変形性関節症になってしまうということです

だから、関節を温めるのは控えましょう

でも私、冷え性だし…

しかし、とはいうものの、「冷え症」だし温めないと余計に冷えてしまうじゃん!ってなりますよね?

そんな方は連続して歩く習慣をつけましょう。

なぜなら、連続して歩くことで冷え性が改善されていくからです。

例えば、冷え性の方に共通して言えることは、普段から連続して歩く習慣がないことです。

歩くことで、熱を生み出す力が生まれ、冷え性が改善されていきます。

だから、冷え性の方は連続して歩く習慣をつけましょう。

冷え性になる理由

冷え性の方は、まず歩く習慣を身につけましょう

なぜなら、冷え性になるのは明らかな歩行不足だからです

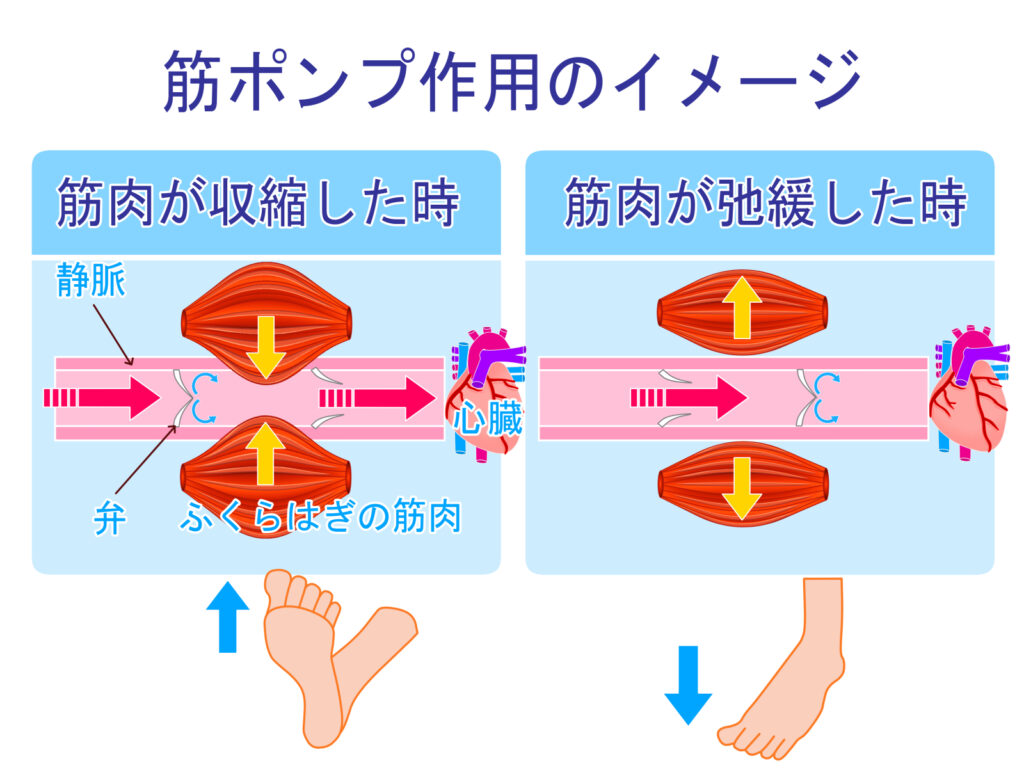

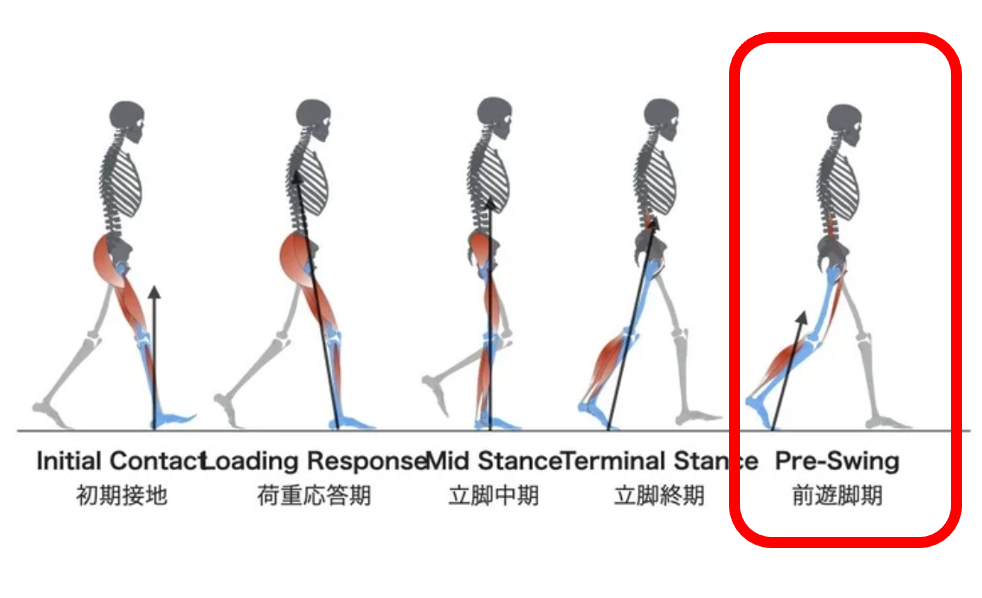

歩かない人は、PSw(プレスイング)が出なくなり、ふくらはぎを使う習慣が少なくなります。

第2の心臓と言われる『ふくらはぎ』を使わないと身体中に血液が巡らなくなり、冷え性になるんです

ですから、冷え性の方は、まず歩く習慣を身につけましょう

必要以上に温めるのは控えましょう

必要以上に温めるのは止めましょう

なぜなら、摩擦が増えて骨(関節軟骨)がすり減ってしまうからです

例えば、関節の骨と骨の間には軟骨があります。

その軟骨は「スポンジ」のような構造をしており、そこから関節液(油)が滲み出るようになっています。

「スポンジ」のように圧迫されては油が滲み出てきて、離すと吸収され、滑らかに動いたり、「クッション」の役割をしています。

その油が温められることで必要以上に「サラサラ」になりすぎて、「クッション」の役割が失われ、膝への衝撃や摩擦が増えてしまい、骨(関節軟骨)をすり減らしてしまします。

だから、それを避けるためにも必要以上に温めるのは止めましょう。

温めると痛みがマシになるんだけど?

必要以上に患部を温めるのは控えましょう

なぜなら、それで痛みが取れることはないからです。

例えば、、、

「お風呂で体を温めると痛みがマシになるんです!だから温めています」

患者さんからそういうことをお聞きすること、よくあります 笑

それはマシになってるのではなく、ただ感覚が鈍くなってるだけです。

温めると気持ち良くなってボーッとしませんか?

それで痛みを感じるのも鈍くなってるだけです。

先ほどの記事にも書きましたが、冷めてきましたら痛みを増してきますよ?

また、激烈の炎症期【痛みがきつい時】にお風呂に入ると、余計に痛みがキツくなります。

火傷したとき温めますか?

氷で熱取りしますよね?

それと全く同じです。

また、激烈の炎症期【痛みがきつい時】は、喉が乾くことがあります。

それだけ体内の水分が熱で失われてるということでもありますので、水分を取る。患部を氷で熱取りが必須になります。

患部を温めて痛みが取れることはありません。

ですから、必要以上に患部を温めるのは控えましょう

患部を「電気治療」で温めるのは控えましょう

『え!!電気治療って温めることになるの?』

そうです。

電気治療(ホットパック、遠赤外線、干渉波、低周波、)も同じです。

難しい話になりますが…

電気エネルギーは、熱エネルギーや位置エネルギーなどに変換されて働きます。

電気を流す物は基本的に熱も発します

つまり、熱エネルギーです。

逆効果です…

早く痛みを減らしたいのであれば、余計なこと(逆効果になること)はしないことです。

保温と加熱は全く違う

注意しなければならないのは“保温”と“加熱”では意味合いが違うという事です。

私たちは、平熱からわずか0.5℃温度上昇するだけで、体調を崩し仕事も手につかなくなります。 1.5℃も上がれば歩くこともままならなくなり、かなり危険な状態になります。

これは、冷える方よりも熱が上がる方に、人間は許容値がないということを明らかにしています。

要するに、人間にとっても傷む原因は卵や魚と同様に“熱”であるということが証明されたようなものです。

ですから、いくらアイシングすると言っても、他の部分を加熱してしまうと、そこの細胞は熱破壊をお こしてしまい収拾がつきません。

しかし、平熱である37℃ぐらいを保つように工夫するのであれば、これは“保温”になりアイシングが有効に働きます。

これが、保温と加熱の違いです。 具体的には…

1 .腹巻をするのは保温、カイロは加熱。

2.湯たんぽで布団を温めるのは保温、電気毛布は加熱。

3.風呂にサッと入るぐらいなら保温、何十分も長湯するのは加熱。

4.痛む個所を遠赤外線やマイクロ波で照射するのは重度の加熱。

冬場、何度も何度も温泉に入り、長湯することで湯あたりして倒れて救急車で運ばれる事がよくあると聞きます。

湯あたりは、まさに加熱が過ぎた症状です。

風呂は、サッと入って温まったらサッとでて、冷えないうちに衣服を着ることが、大事です。

よく、ぬるま湯で長湯すると良いといわれていますが、これはむしろ、熱を排出するのに体がエネルギーを使ってしまい、かえって疲れを残してしまいます。

気をつけていただきたいものです。

冷やすと血行は良くなる

炎症がある時は患部は熱取りをしましょう

なぜなら、余分な(炎症)熱が取れて血流を良くすることができるからです。

例えば、少し考えていただきたいのですが、冷却時、皮膚が赤く見えますよね?

これはなぜでしょうか?

実際冬場など外に出られた際、お肌が赤くなったり、または缶ジュースを指で掴んだ際、掌が赤くなったりした経験はありませんか?

人間は体を冷やすと血管が収縮し、温めると血管が拡張するのですが、局部的な温度変化があった場合、(患部を冷やし温度変化を出した場合)そこの部分だけ血管を拡張し、血流をよくする事で細胞を守るようにできています。

冷却時皮膚が赤く見えるこの人間の防御反応をシャンティング反応(血管拡張に伴う血流の増加)と言います。

つまり、冷やすことで患部の炎症熱は取れて、血流を良くすることができるということです。

だから、そのためにも炎症がある時は患部は熱取りをしましょう。

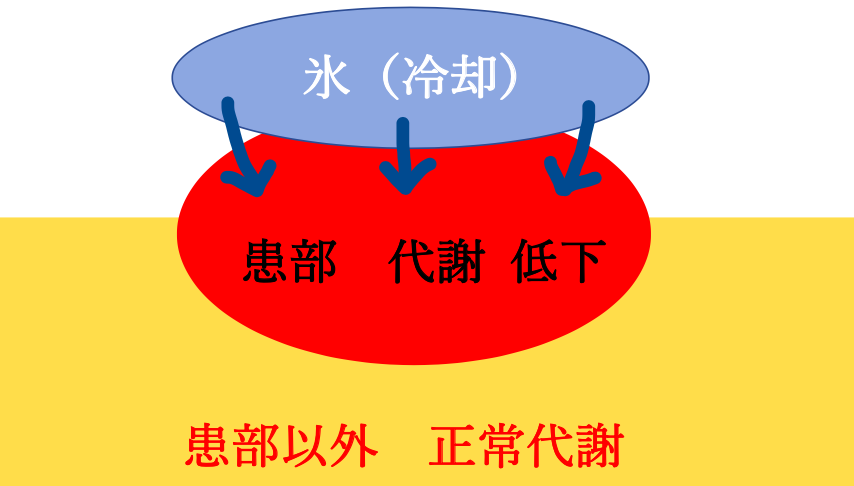

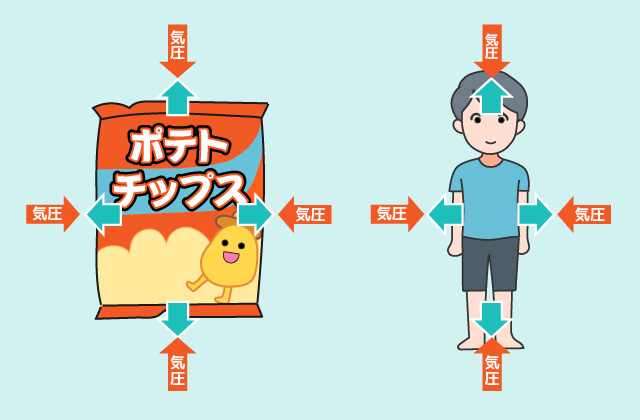

「局所冷却」の必要性

患部を熱取りすると、患部は冷えますが、患部以外の周りの組織は常温に保たれます。

つまり、患部の組織の「代謝」を落として患部以外の周りの組織は「正常の代謝」を起こさせるという状態を作るということでもあります。

患部 → 冷却 → 代謝を落とす

患部以外 → 常温 → 正常の代謝をキープ

これにより

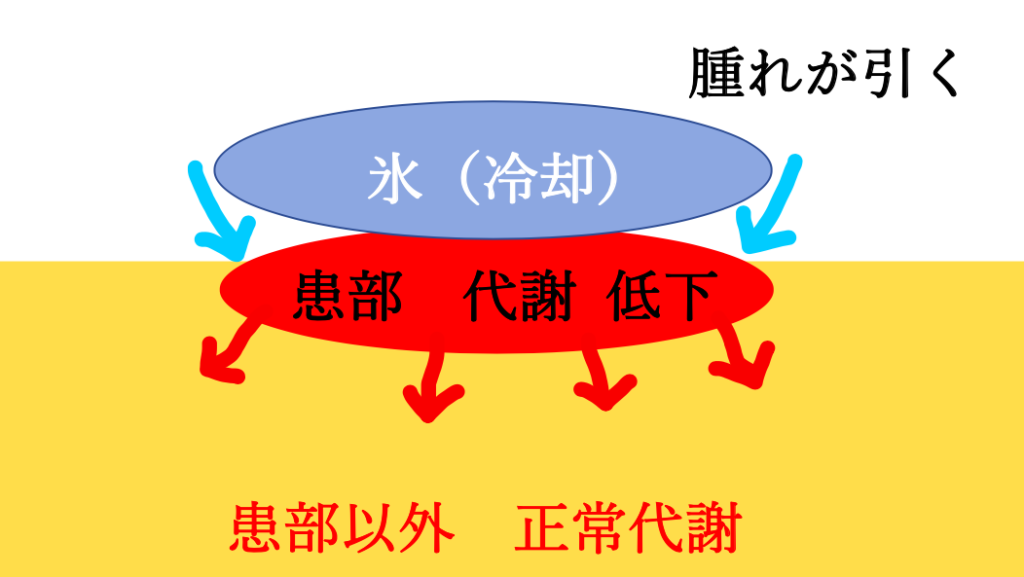

「代謝」の差が発生することで「浸透圧」の差も発生します。

人の浸透圧は0℃で6.74気圧と言われており、人の体温の37℃で7.65気圧になります。

冷却によってこの圧力が働くということになり、水腫(腫れ)を冷却してあげると冷却後、代謝の差が発生して浸透圧の違いから水分が周りの組織に移動します。

氷でアイシング

→

「温度差」が生まれる

→

「代謝」の差がうまれる(患部は代謝が下がり、患部以外は正常代謝)

→

「浸透圧」の差が生まれる

→

水腫の移動

→

腫れが引く

寒いところで過ごしたりして体全体を冷えるなどの状況下では上記のような温度差ができませんのでこのようなことは起きません

腫れを引かすには上記のような「温度差」を起こすことが大事であります

その「温度差」を起こすには「局所冷却」が必要になります。

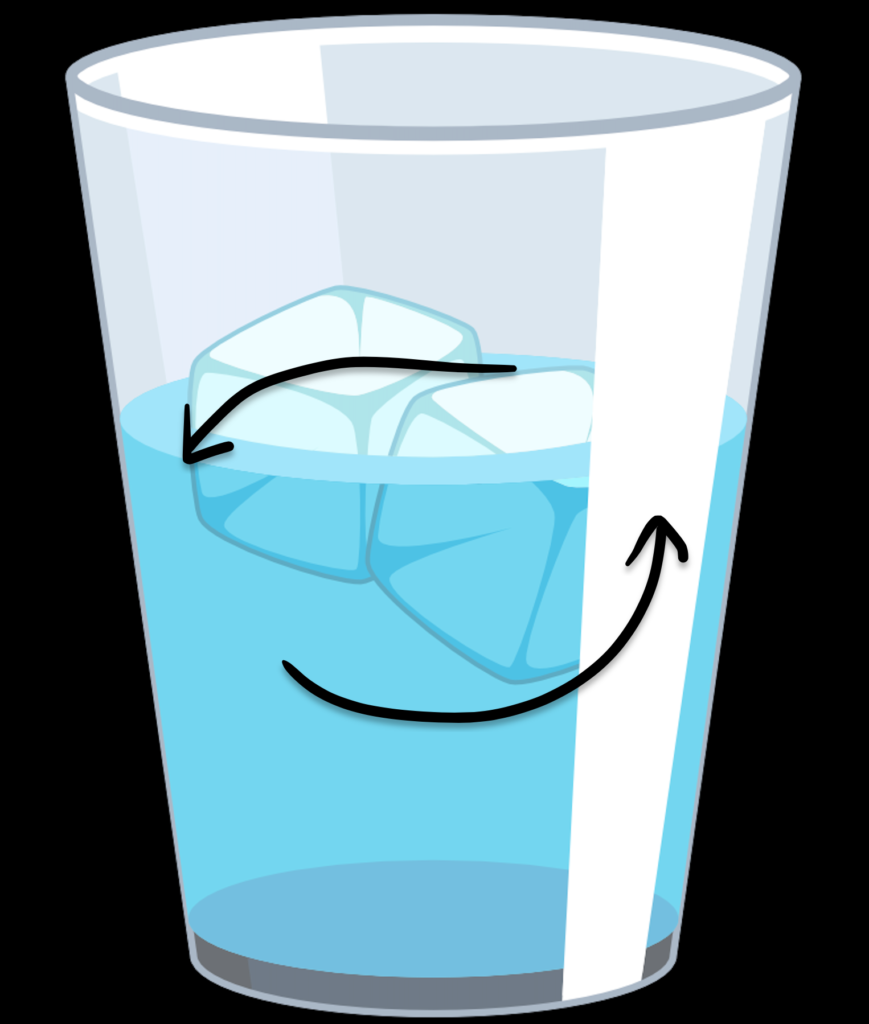

より効果的な熱の取り方

「対流」を利用して「排熱」を促す

「自ら」が動きながら(歩きながら)氷でアイシングしましょう。

なぜなら、炎症が取れて腰の状態が早く楽になるからです

例えば、歩き(動き)ながら氷でアイシングすると「対流」が促進されます。

「対流」とは、液体や気体の中で、温度の違いによって発生する流体の移動とそれに伴う熱の伝わり方のことです。

この対流が起こると、熱がより広範囲に移動するため、熱移動が早くなります。

わかりやすいところで言いますと、氷を水の中でかき混ぜると、水全体が冷えるのが早くなりますよね?

あれを利用して熱移動を促すということです。

熱移動が早くなるとより炎症の熱が取れやすくなり、腰の状態が楽になります

ですから、自らが動きながら(歩きながら)氷でアイシングしましょう。

激烈炎症がある時は「氷」を動かしながら氷でアイシングしましょう(アイスマッサージ)

なぜなら、劇的に楽になるからです

例えば、氷を動かすことで、氷と周囲の物体との接触面が増え、熱の伝わる面積が大きくなります

これにより、熱の移動がより効率的に行われ、結果として熱移動が早くなります

つまり、早く楽になるということです。

ですから患部をシェイクしながら氷でアイシングしましょう。

「保冷剤」ではなく「氷」で熱取りをしましょう

なぜなら保冷剤だと凍傷を起こすからです。

保冷剤 → 細胞の「破壊」

氷 → 細胞の「鮮度」を保つ

例えば、魚や肉を冷凍庫に入れるのと、マイナス温度にはならないチルド室に入れるのとでは、どちらの方が新鮮でしょうか?

冷凍品は、生物と比べるとを(細胞の)鮮度が落ちますよね?

冷凍すると細胞が壊れ、解凍時にドリップ(細胞が壊れて細胞液が流れる)として出てしまいます。

人の場合も同じで「保冷剤」などで急激に冷やすと下記の画像のように凍傷としてやけどを起こします。

つまり、保冷剤だと(鮮度が落ちて)細胞が破壊されるということです。

では「氷」で熱取りをするとどうでしょうか?

例えば、魚屋でお魚を並べられてるのを見られた事はありますよね?

並べている魚の下に何が敷かれてますか?

魚の下にはたくさんの小さい氷を敷いてますよね?

あれは魚の鮮度を保つため(細胞の鮮度が保つため)に敷いています

まさか「保冷剤」を敷いたりとかしていませんよね?

細胞の鮮度を保つために小さい氷を敷いているんです。

理屈は全く同じですよ。

つまり、氷だと細胞の鮮度を保ちながら熱が取れるということです

だから、保冷剤ではなく氷で熱取りをしましょう

患部の炎症反応を下げる(痛みをひかす)には、解けかけの0℃付近(0〜4℃)の氷水で熱取りが必要

「熱さまシート」で熱取りは控えましょう

なぜなら、それでは熱が取れないからです。

例えば、子供が発熱した時に、よくおでこに「熱さまシート」を貼っている方を見かけます。

あれは通常のシップと比べて抗炎症剤などの有効成分が除かれたほか、あまり成分に変わりはありません。

冷却シートも皮膚の表層を気加熱で奪うだけのもので、頭の中まで冷却できるものではありません。

東京女子医大小児科、社本先生の報告では、 4~15才の入院中の患児15名に熱さまし用冷却シートの解熱効果について検討した結果、熱さまし用冷却シート使 用前後で全例に解熱効果を認めなかったという研究報告が出ています。

むしろ長時間このシートを貼る事は、皮層からの放熱機構を邪魔してしまう事で、脳の温度を上げてしまう事も予測できます。

頭の中には沢山の水分があり、発熱した子供が40度近くあるとすれば、とてもじゃないけど一枚ペタンと貼って熱を奪う事はできません。

発熱は細菌やウイルスを殺菌する免疫反応の1つですから、まず慌てない事が大切。

発熱時に心配な1つの要素は脳炎ですが、頭部を氷枕で冷やし熱を奪う事で脳炎はかなり予防できます。

またその時、身体を保温する事で全身血行が生理的になり、熱の放散を促してくれます。体から汗がよく出てくるのでマメに衣服を交換してあげましよう。

子供だけでなく、これらの対処は大人もまったく同じです。

慌てて解熱剤、風邪薬を多量に服用したりしないよう注意が必要です。

身体は保温

頭部は氷枕で熱取り

話が長くなりましたが、

一言でまとめますと

「熱さまシート」では熱が取れないということです

だから「熱さまシート」で熱取りは控えましょう。

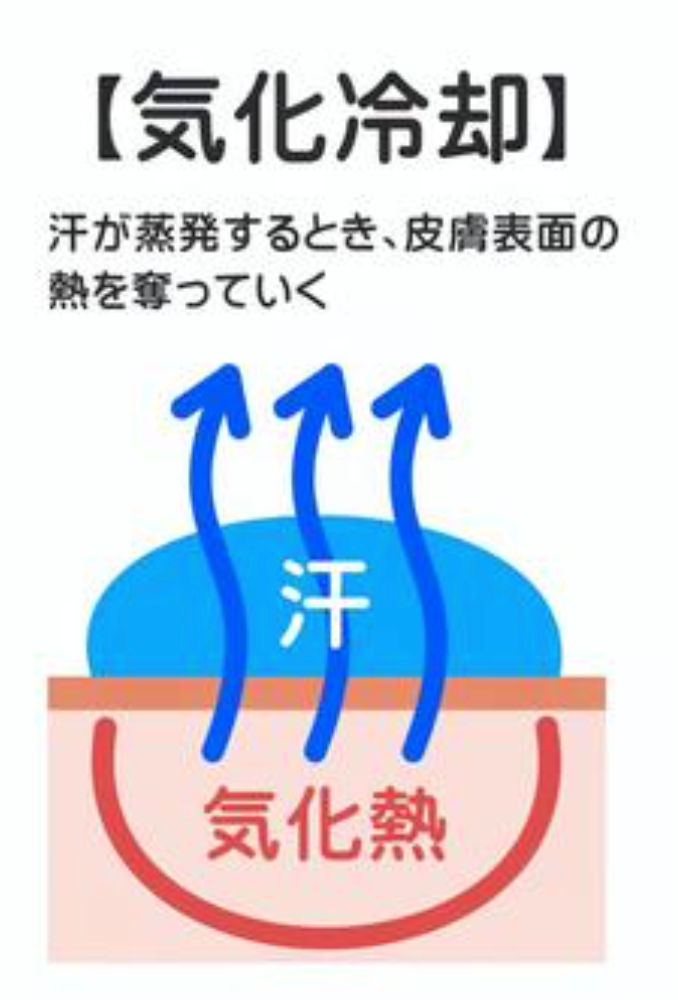

「湿布」は患部を冷やしてくれる?

湿布も出来るだけ控えましょう

なぜなら、「熱さまシート」と同じく熱は取れないからです

例えば、大手シップメーカーの試験によれば自社シップ剤を貼った場合、冷感シップだと3度、温感シップだと2度ほど皮層表面の温度は低下すると研究報告が出ています。

しかもこれらの温度低下は湿布剤に含まれる水分が蒸発する時の気化熱によるものとされています。

温度低下は皮膚の表面温度だけで筋肉は全く温度変化はないと試験結果を発表しています。

上記のように大手のメーカーが発表しているんです。

つまり、シップでは…

皮膚表面の温度が気化熱によって少し下がる程度のもので、患部の深部の熱を奪う力はない

と言う事です。

製造元が上記のように発表してるので間違いありません。

さらに詳しくお伝えしますと、冷温シップ、どちらも表面温度が2度ほど低下していること。

温シップであれば温度が上がるはずと思っている方も多いと思いますが、温シップもトウガラシ成分などで暖かい感じがするだけで、実際は気化熱で熱を奪われ皮層の温度が低下しています。

つまり、どちらも同じようなもので、用途の使い分けは「暖かい感じが好きか、冷たい感じが好きか」ぐらいのものとなります。

雨の日は足腰が痛くなりやすい

「雨の日」は「熱取り」する時間を多く作りましょう

なぜなら、足腰の痛みが軽減するからです。

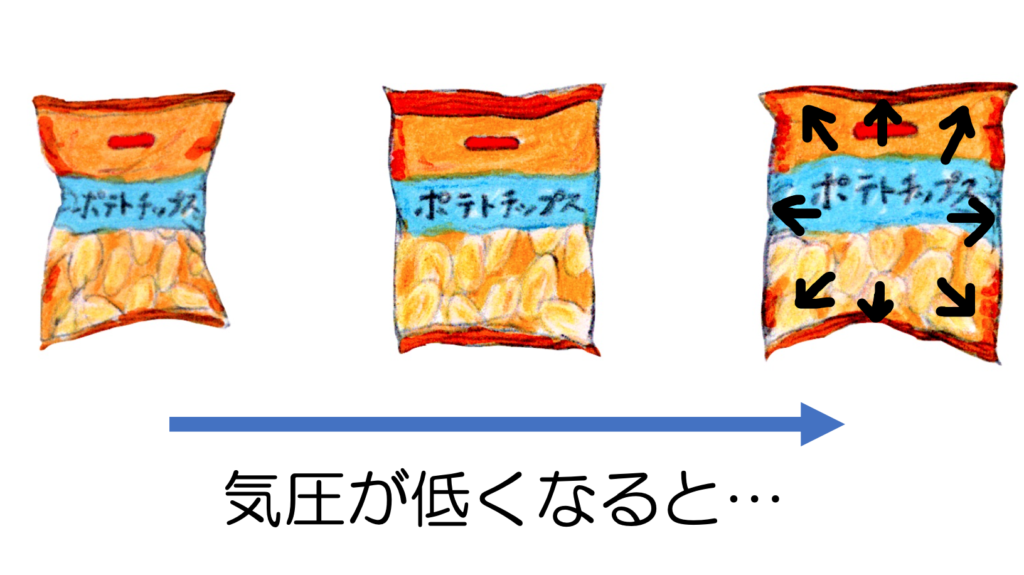

例えば、雨が降ると気圧が下がり、圧力がなくなり、体(関節)は膨張します。

(出典:https://zutool.jp/column/basic/post-16174)

関節は「膨張」により足腰の痛みが出やすくなります。

だから、「雨の日」は「熱取り」する時間を多く作りましょう