歩かないと良くならない

「歩行」に勝るものはない

骨盤チェック法

歩行の効果

痛くても出来るだけ歩く

歩いて「痛みがきつい」なら、まずは「骨トレ」で補強

歩行の必要性

※「踵荷重」で歩いていても骨盤は強くならない=腰の痛みは減らない

・「仕事での歩行」は逆に足腰を痛めやすい。本当に効果があるなら腰(関節)は痛くなってない

・「連続」して歩くことに意味がある ※「合計歩数」よりも大事なのは「連続歩行」

※歩くことでも関節は滑らかになる

・しかし、とはいうものの…やっぱり歩けない

・他にも

ウォーキングシューズの必要性

・靴選び

正しい(関節に負担のかからない)歩き方

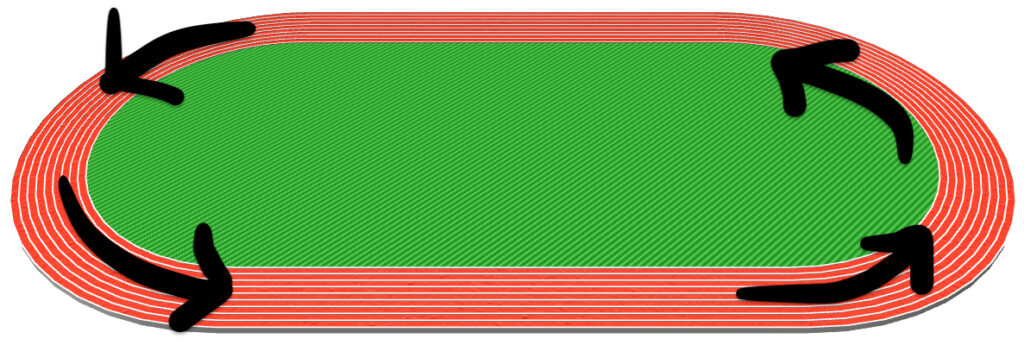

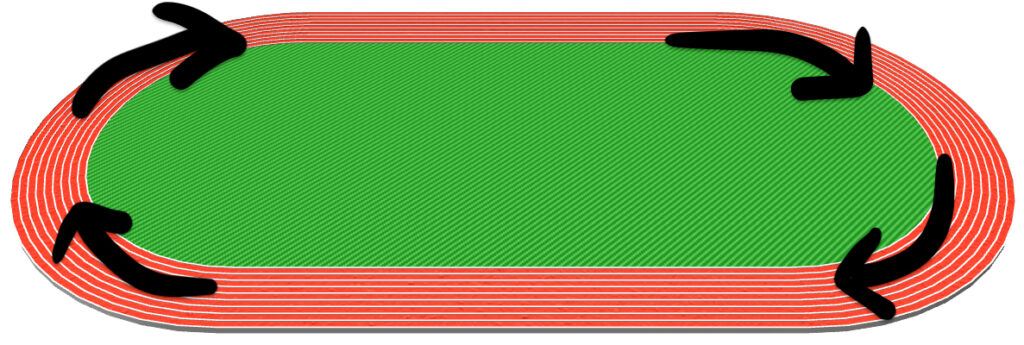

・「歩くコース」は、急カーブ、同一転回(同じ方向に回る)のは控える

サプリメントだけで補えるの?

自分で簡単にできる、骨盤チェック法

まずは「非荷重」という言葉を知ってください

非荷重とは文字通り荷重していないということです。

負荷をかけない、つまり体重を乗せないということ。

荷重をかけないとどうなる?

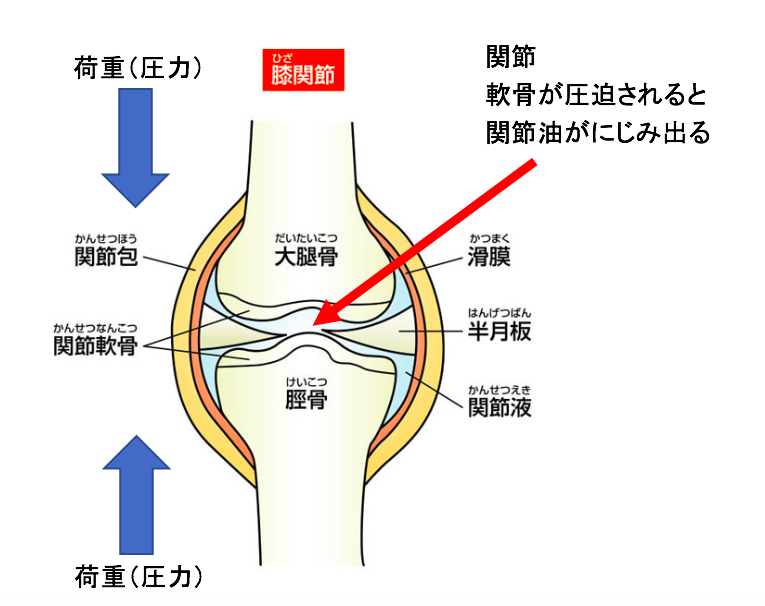

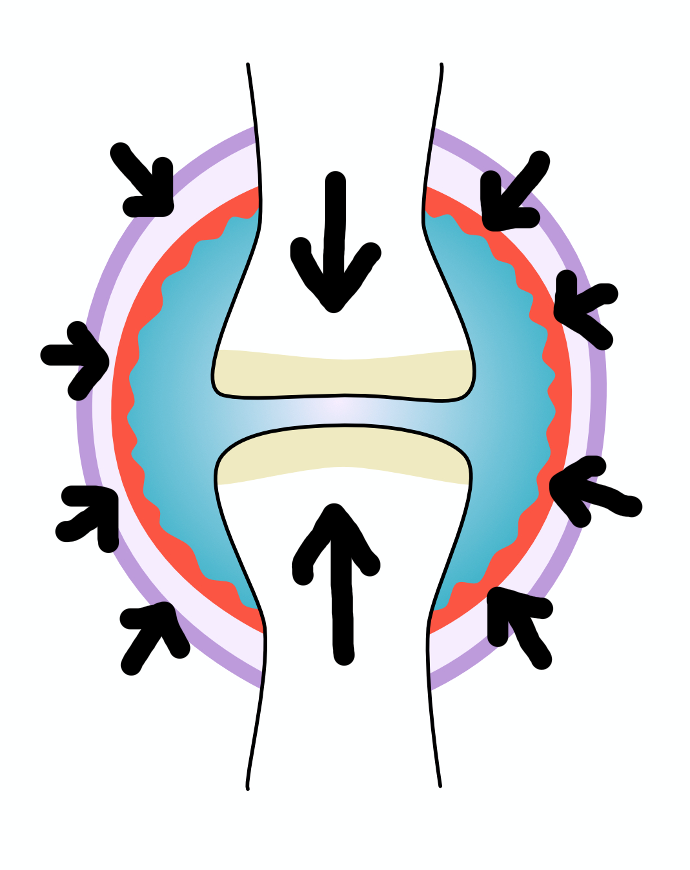

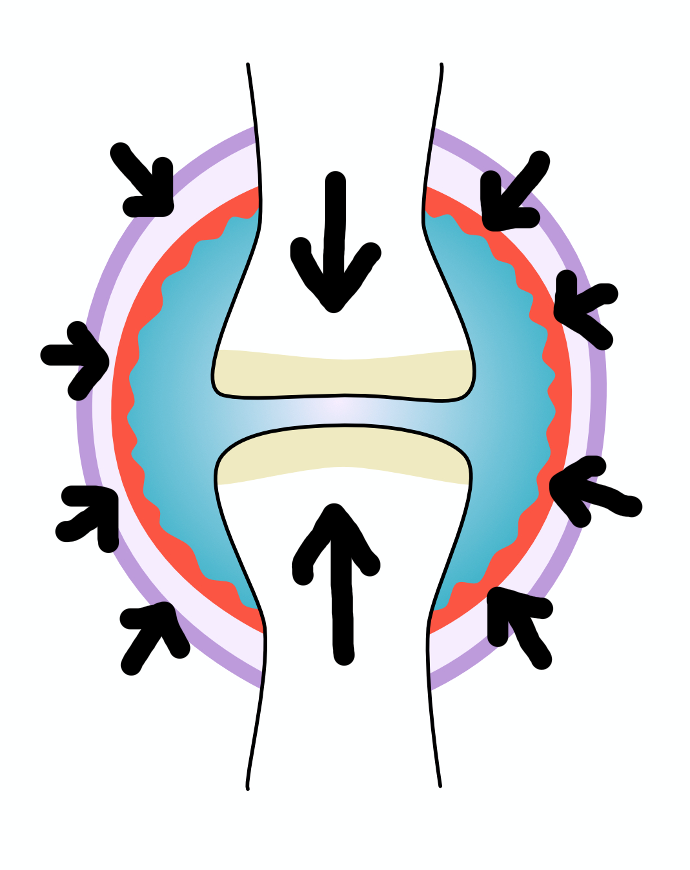

軟骨は水を含んだスポンジみたいに、軽く圧迫されると、中からジワっと関節油が出て潤滑します。

その瞬間、関節がヌルッと動きます。(バナナの皮を踏んだ時みたいに)

非荷重ですと、骨同士が離れて軟骨同士がうまく噛み合わずに油切れを起こし錆びつきます。

入院で寝たきりとか、無重力で活動した宇宙飛行士はずっと非荷重なので関節がすぐ機能せずふらついたりでうまく歩けません。

歩かない人は非荷重になります。

非荷重チェック法

①かかと、つま先をピッタリくっつけます。

②左右どちらかの足を上げます。そして目を閉じます

(10秒保てれば立っている方の足腰は荷重できています)

③反対も試してみてください

8−10秒→OK

5秒以下→非荷重傾向、疾病予備軍

3秒以下→完全非荷重(要治療)(転倒注意)

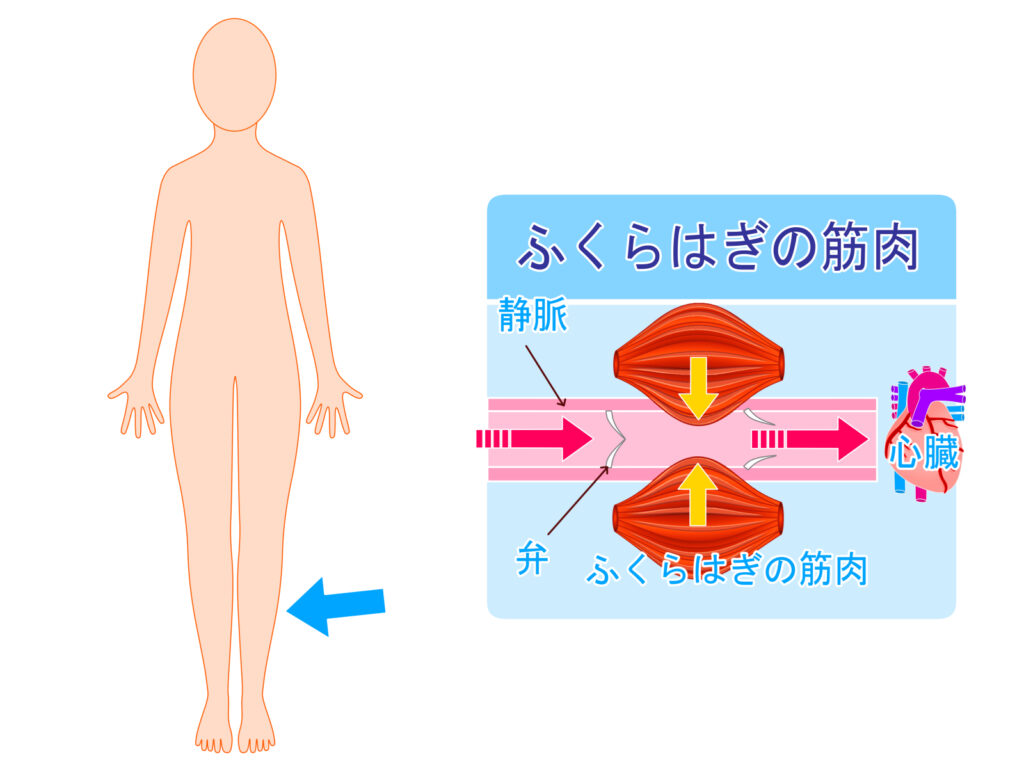

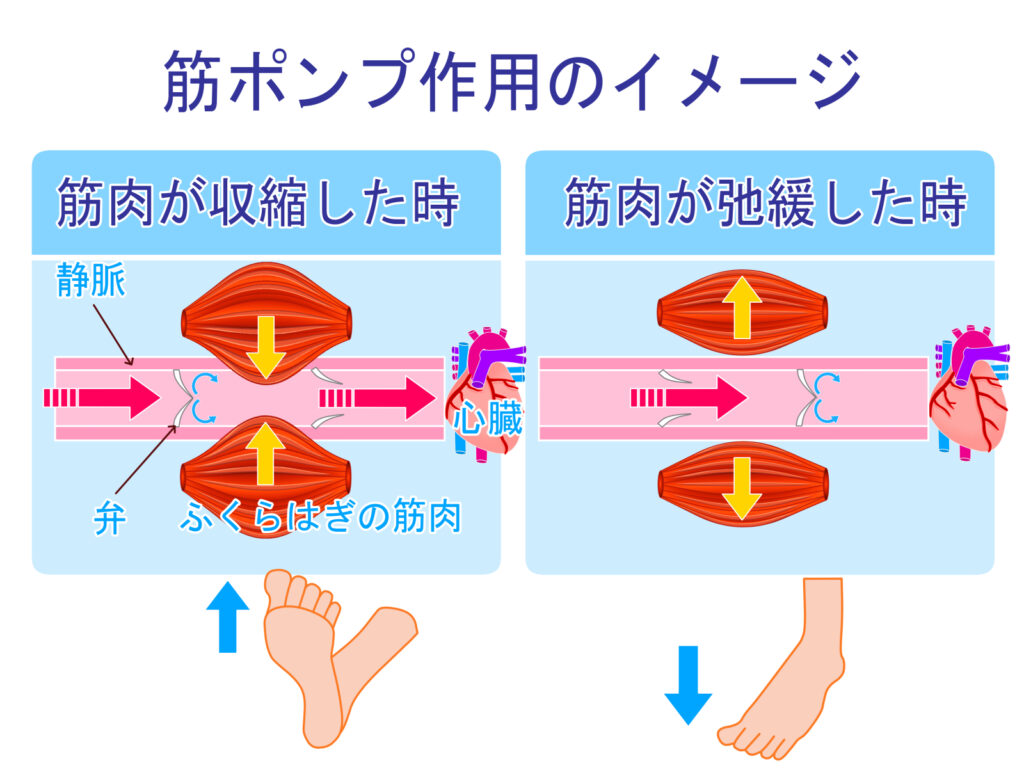

冷え性の改善 「心臓とふくらはぎ」

普段から歩く時間をわざわざ作りましょう

なぜなら歩かないと冷え性になるからです

例えば歩くと第二の心臓と言われている「ふくらはぎ」を動かすので循環が良くなります

逆に歩かないと「ふくらはぎ」を動かさないので循環が悪くなり浮腫みやすくなります

つまり、歩かないと循環が悪くなり血行障害になり冷え性になるということです

だから普段から歩く時間をわざわざ作りましょう

便秘の改善 「腸管の蠕動運動UP」

歩くときの振動を利用して活発に働くようになる

普段から歩く時間をわざわざ作りましょう

なぜなら歩かないと便秘になるからです

例えば、ウォーキングは全身の血行が良くなり、腸の動きを活性化する効果に期待ができます。 腸の動きが良くなると自然と便意を感じたり、排便がスムーズになります

つまり歩かないと腸の働きが悪くなり便秘になります。

だから普段から歩く時間をわざわざ作りましょう

腎臓を守る 「歩行の上下運動で腎臓の濾過作用の働きが活発になる」

普段から歩く時間をわざわざ作りましょう

なぜなら歩くことで糖尿病腎症を改善できるからです

例えば、東北大学の研究グループが実験を行い科学的に立証され、そのメカニズムが解明された話があります。

東北大学大学の研究グループが2型糖尿病で肥満のラットに、トレッドミルを用いて1日60分、週5日の有酸素運動をさせる実験を行い、腎組織の一酸化窒素、酸化ストレス、糖化ストレスの変化を調べたところ、ウォーキングなどの有酸素運動を長期的に行うと、糖尿病腎症を改善できることを科学的に立証し、そのメカニズムを解明しました。

その結果、有酸素運動を長期続けることで、アルブミン尿や多尿が抑制され、腎機能が改善することが判明した。腎組織を観察したところ、血液中の老廃物が濾過される「糸球体」や血管の障害が改善されていた。

つまり、歩くことで腎臓を守ることができるということです。

糖尿病腎症を改善できる可能性があるということです

だから普段から歩く時間をわざわざ作りましょう

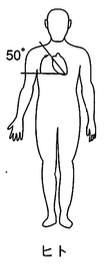

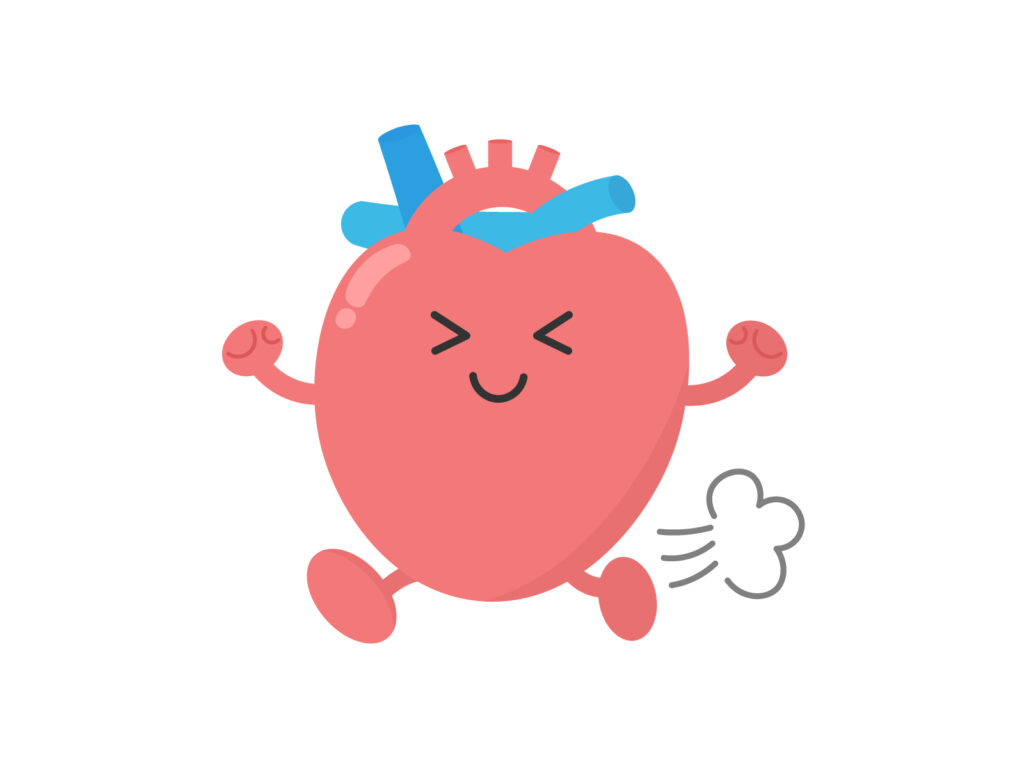

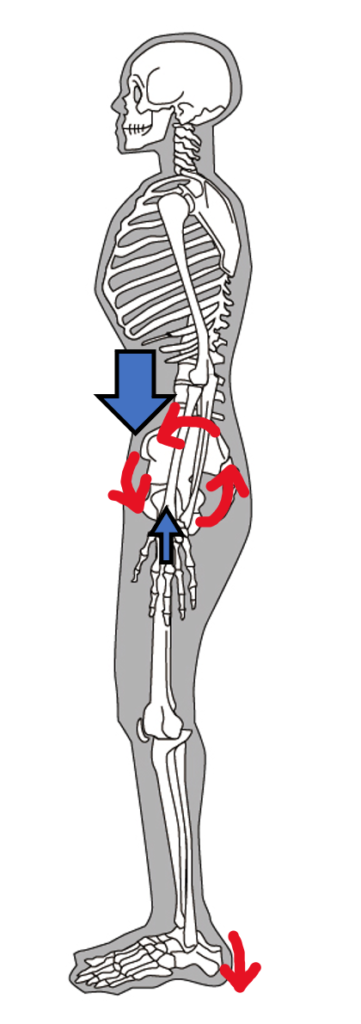

心臓を強くする

心臓(内臓)が弱い人は歩く時間を作りましょう

なぜなら、歩かないと心臓(内臓)の働きが悪くなりもっと弱くなるからです

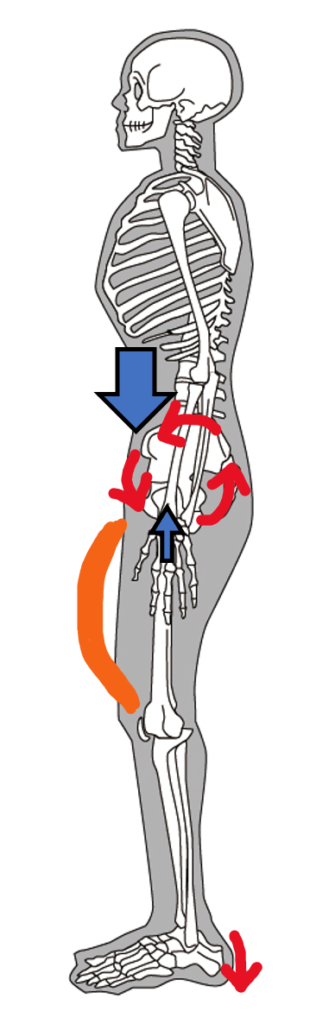

例えば、専門的な話になるのですが、心臓(内臓)は右回りにスピンしています。(正常時)

人間の心臓(心尖部)は50度の傾きをもって左に向いています。これは心臓が右回り

に90度スピンしたと考えることができます。

(出典:構造医学 自然治癒のカギは重力にある! )

そんな心臓(内臓)も動かさない(歩かない)とスピンの力が弱まります。

つまり、スピンの力が弱くなると膨張傾向になり内臓(心臓)の働きがもっと悪くなります

だからそうならないためにも心臓(内臓)が弱い人は歩く時間を作りましょう。

弱ってるから歩く

膝や腰が痛くて病院に行くと「もう年だから…」と言われることはよくあるかと思います。

そうするとは「このまま痛みと付き合って年をとっていくんだな。」と認識し、無理しないという名目で活動量が低下していきます。

しかし、ここがそもそもの間違いなのです。

元気なお年寄りは、 痛みにも屈せず元気に過ごすから今でも元気なわけで、元気にしていないお年寄りが何もしないで急に元気になる事はありません。

痛みに屈服して活動量が減ると足腰が弱くなり、そこから心身ともに老化 が進んでいくものです。多少の痛みは動いて治す!そういう心強さが大切です。

活動量が減る → 老化が進む

活動量を増やす → 元気が出る

あまりにも痛くて…(激烈の炎症期)なら、絶対安静と熱取りが必要ですが、多少の痛みであれば、歩いて治していくことが回復の近道です

関節が痛い(弱ってる)からこそ荷重をかける(歩く、動くなどの活動量を増やす)ことが大事です

痛くても出来るだけ「連続」して歩きましょう

なぜなら、痛みが減るからです。

例えば、連続して歩くと関節は滑らかになります。

連続して約45分歩くことで関節の動きが滑らかになります

少し詳しくお伝えしていきますと…

まず、連続して30分歩くと関節内の滑膜から関節液(滑らかになる元)が出てきます。

関節包は関節液で満たされていき、「スポンジ」のような役割をしてる関節軟骨に関節液が沁み込み関節全体にいきわたるのに、さらに10分から13分要します。

この滑らかさが関節全体にあると、関節の動きが固まるということはありません

滑らかに動くとカラダ全体のバランスが保たれるので腰に痛みが出るということもなくなってくる(=バランスが悪くなってるから痛みが出てる)のです。

つまり、関節が滑らかになると痛みが出にくくなるということでもあります。

そのために連続して歩かないといけないということです。

だから、痛くても出来るだけ連続して歩きましょう。

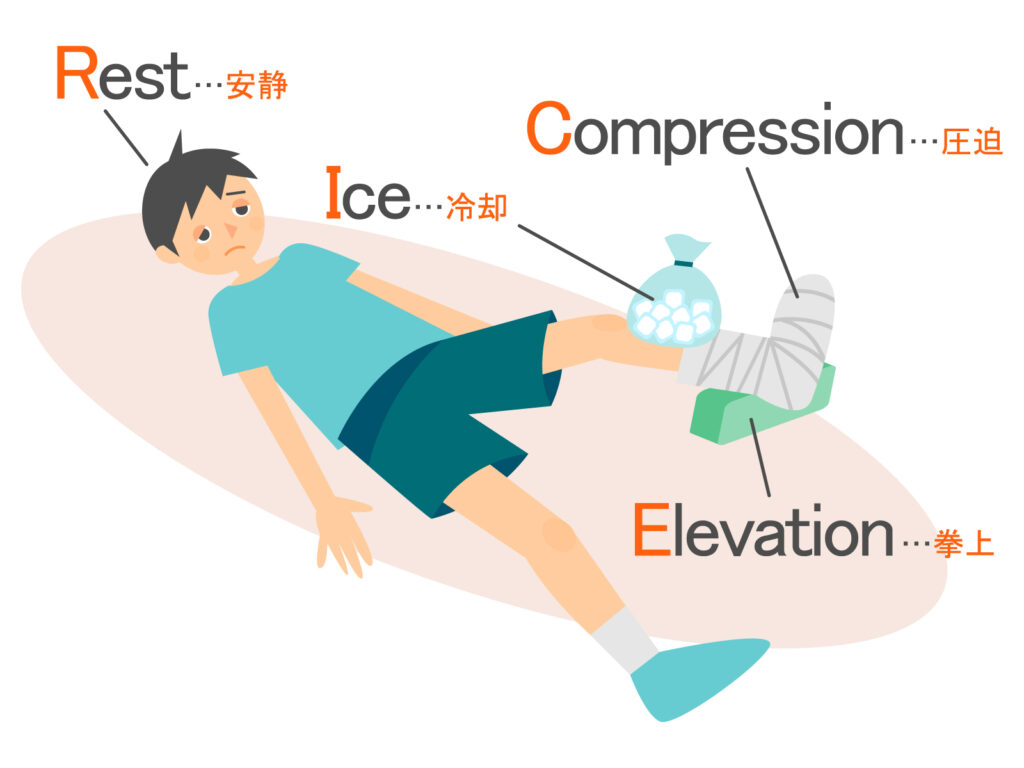

痛くて歩けないなら

痛くて歩きにくいなら、まずは安静にして氷で熱取りをしましょう

なぜなら、痛みが落ち着きやすいからです。

例えば、痛くて歩きにくい状態というのは、痛めたところに炎症が起きていて、痛くて力が入りにくくなっているパターンが多いです。

この状態で無理に歩こうとすると庇う動きが入り、さらに不安定になり悪循環になります。

だから痛くて歩きにくいなら、まずは安静にして氷で熱取りをしましょう。

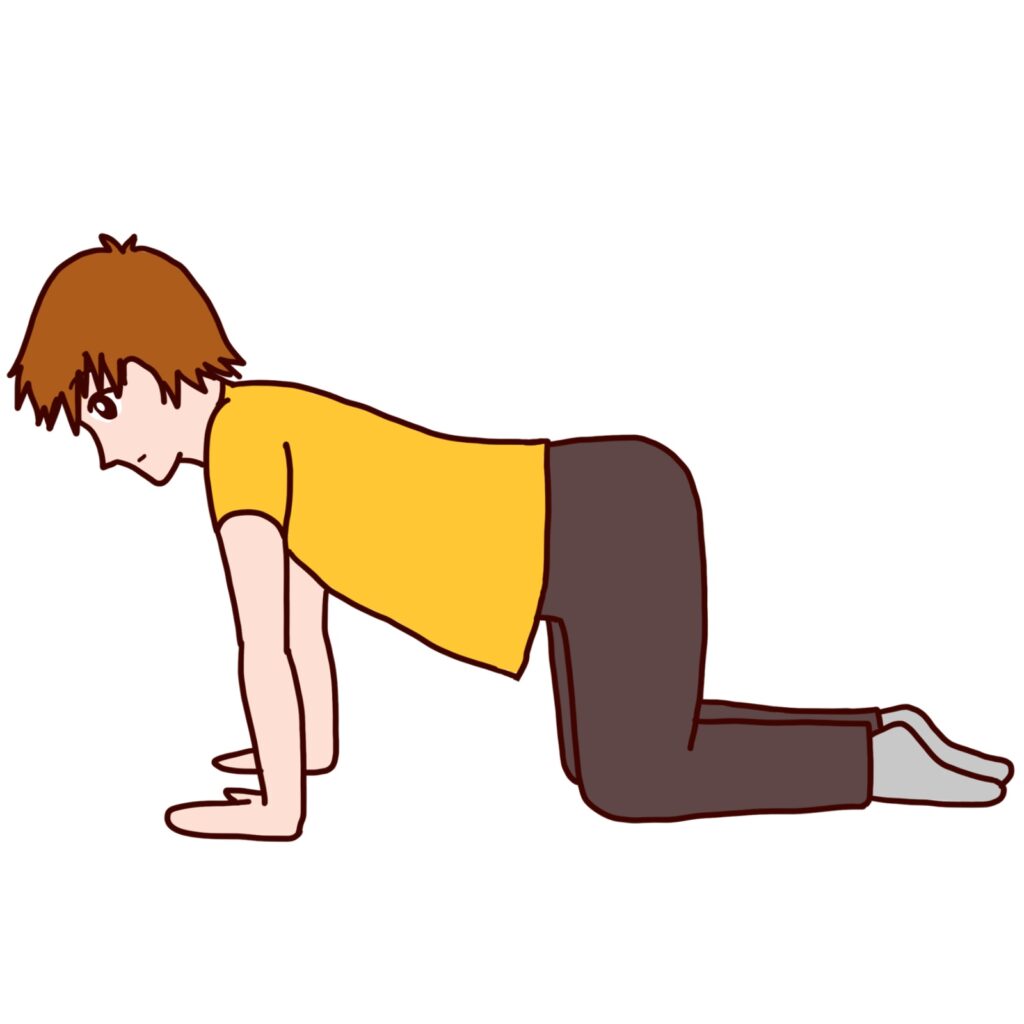

痛くて歩きにくいなら①

四つ這いの体勢をとりましょう

なぜなら、少しでも歩きやすくなるからです。

例えば、人は生後間もない頃には歩くことはおろか、立つことすらできませんよね?

出生から歩くまでには「姿勢と運動」の発達段階に従って、

首が座る

座る

這う(ずり這い及び四つ這い)

つかまり立ち

歩く

という段階を踏みます。

つまり、人はこの『四つ這い』をする事で『歩く力』をつけていくのです。

『四つ這い姿勢』は脊柱の支えを作り直すもので『四つ這い歩行』は骨盤を中心に身体を作り直すものです。

だから、痛くて歩けないなら、四つ這いの体勢をとりましょう

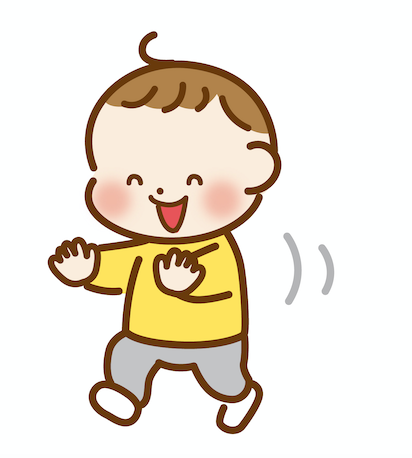

痛くて歩きにくいなら②

※両手は両膝に置いて胸を張る

その際に両足「左右均等」に体重をかける意識をする

「左右均等」に体重をかける意識をしながらカカトの上げ下げをゆっくりと足音を立てずに取り組む

つま先はつけたまま踵を浮かして下すその場で足踏み

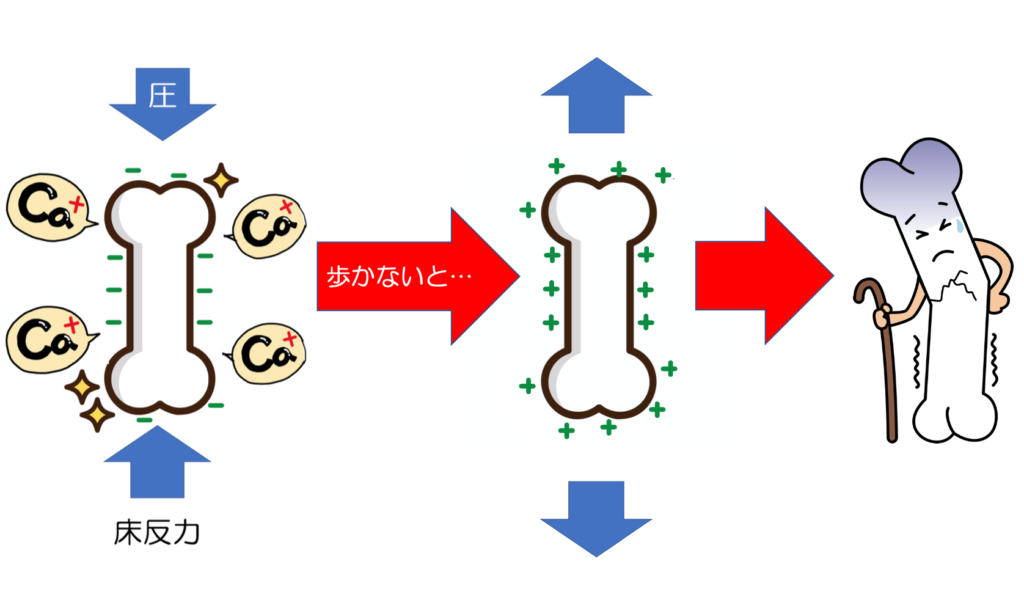

歩く習慣を身につけましょう

なぜなら骨が強くなるからです

例えば、少し専門的な話になりますが、歩くと骨はマイナス荷電を纏います

このマイナス荷電にプラスイオンのカルシウムが引き寄せられて骨が新しく形成されるのです。

つまり、歩くことで骨が作られ、強くなるということです(圧電効果、ピエゾ効果)

だから歩きましょう。

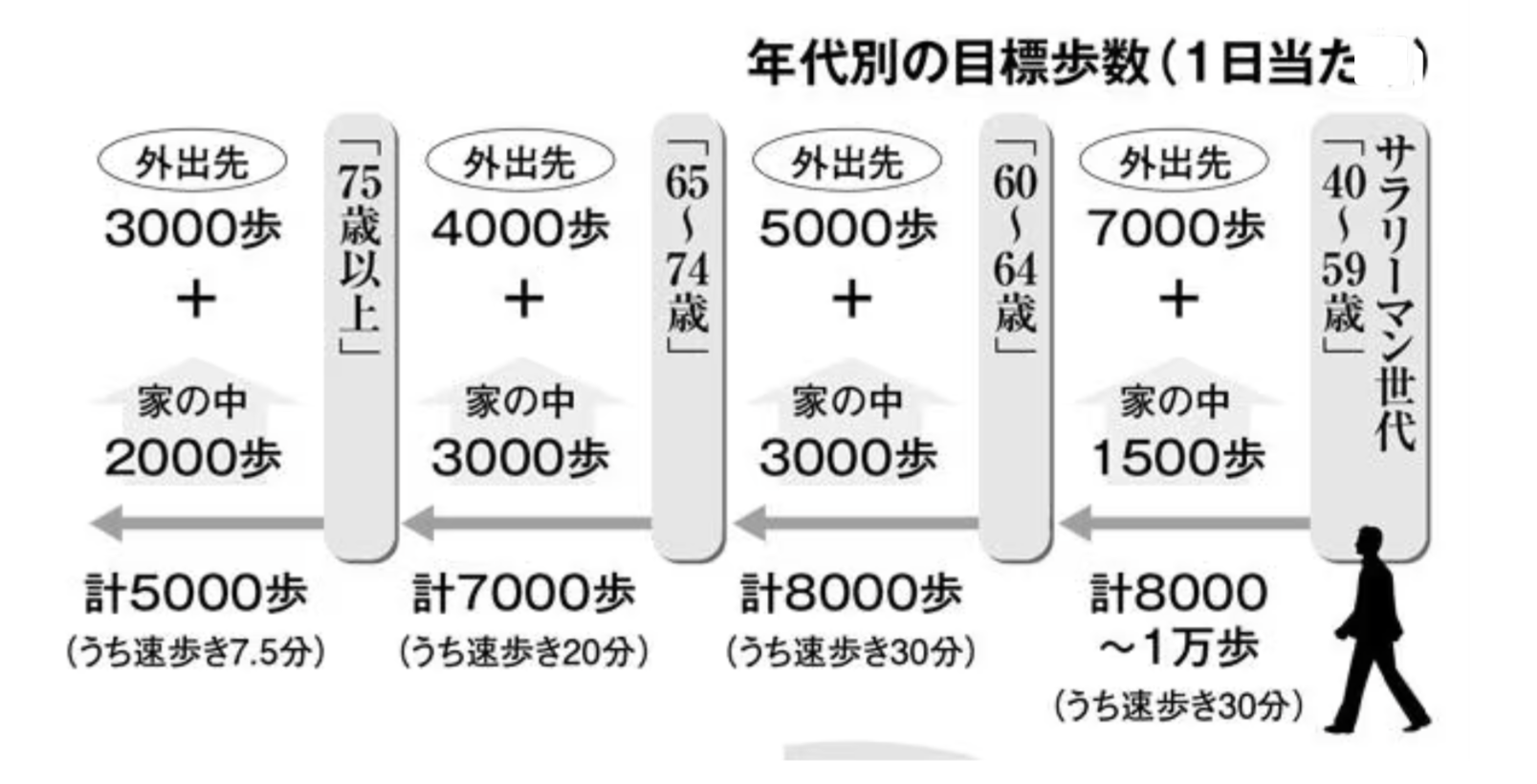

年代別の目標歩数

上記のようなデータがありますが、年を重ねると歩数は減っていきます。

「歩数が少ない」ということは「座ってる時間が長い」ということでもあります

年を重ねると関節の滑らかさはなくなってきます

だからこそ、上の目標歩数より「1000歩でも2000歩でも多く」歩いていただきたいところです。

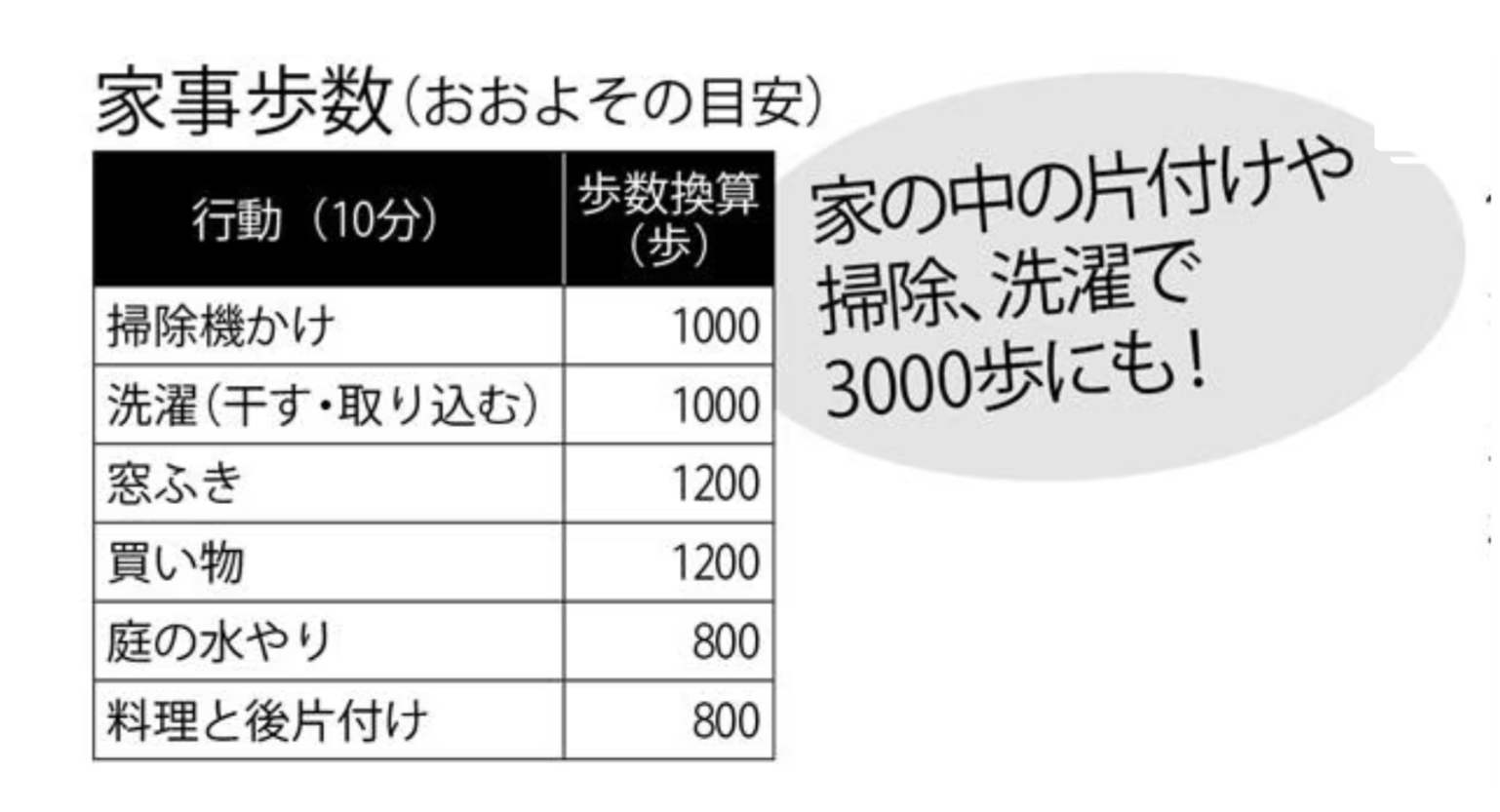

家事で発生する歩数

万歩計の歩数が1日合計で3000歩もいかないということは、家事を怠ってるというわけではありませんが、「深刻な歩行不足」であるとご理解していただきたいです。

歩かないとどうなる?

普段から意識して歩くようにしましょう

なぜなら、歩かないと関節が弱って傷んでくるからです。

逆に歩くと関節は(油を刺したように)滑らかになり骨は丈夫になります。

例えば、ネジを締めてもそのまま放ったらかしにしてると緩んできたり、錆び付いたりしてきますよね?

たまに締め直したり、油を刺したり「手入れ」することでまたしっかりしますよね?

理屈は全く同じです。

歩かないと関節もだんだん貧弱になり、傷んできます。

歩くと(油を刺したように)関節は滑らかになり骨は丈夫になります。

だから、普段から意識して歩くようにしましょう。

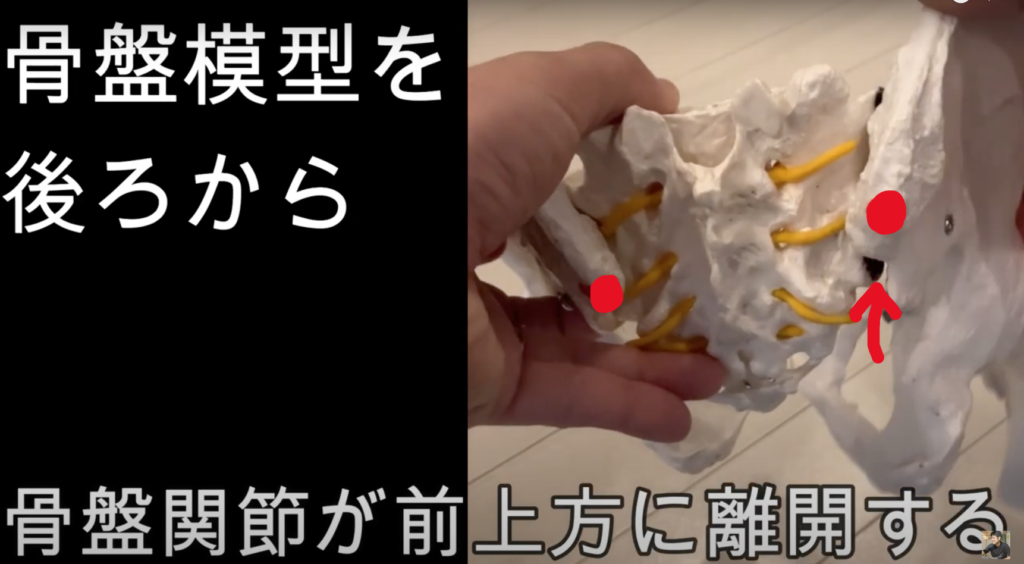

歩かないと骨盤が弱くなる(離開する)

普段からわざわざ歩く時間を作りましょう。

なぜなら、足が重く前に出しにくくなるからです。

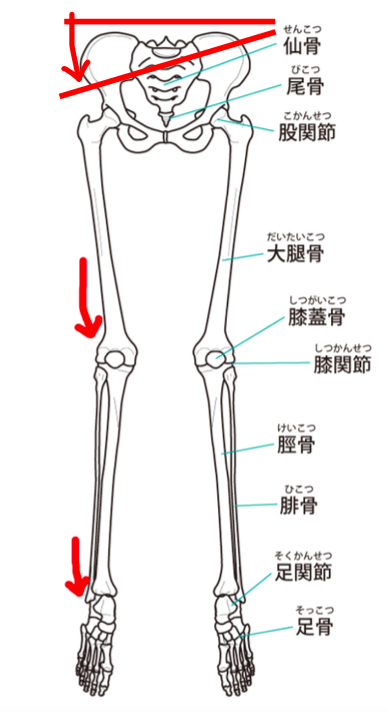

例えば、歩かない人は、骨盤関節(仙腸関節)が弱くなって(離開して)膝が曲がった状態になります。

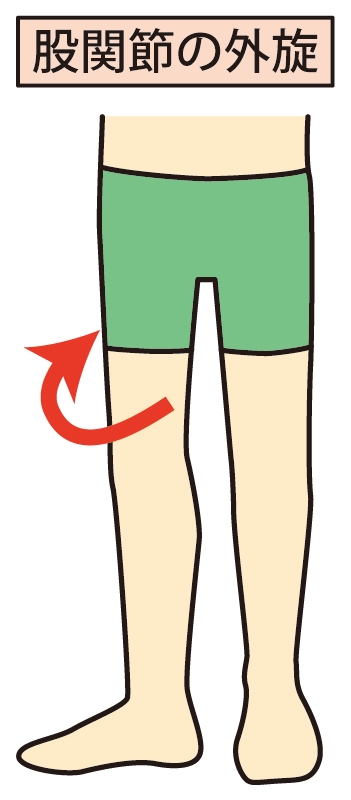

また股関節が外旋傾向(ガニ股)になり、足(下腿骨)の外側(腓骨側)に体重をかけがちになります。(O脚)

骨盤が離開(緩む)することで、骨盤のラインが下がり、足が重くなり(離解した側)の足が前に出しにくくなります。

だから、そうならないためにも普段からわざわざ歩く時間を作りましょう。

「歯並び」を良くしたいのであれば、歩いて骨盤を強くしましょう

なぜなら、(歩いて骨盤が強くないと)歯並びは良くならないからです。

「歯と歩行能力」の関係性は医学的に証明されてます。詳しくは下記のサイトをご覧ください。

https://www.stroke-lab.com/news/18165

例えば、人間は構造上、主に「骨盤」と「顎」でバランスをとります。

専門的な話でお伝えしますと…

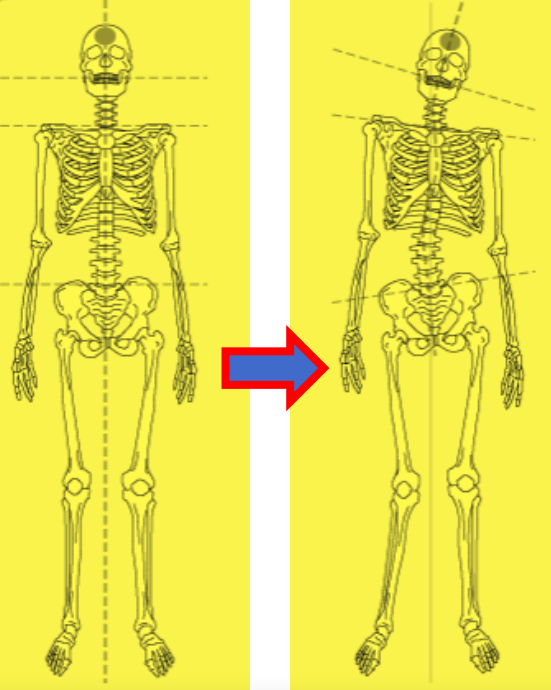

仙骨(背骨の下にあり背骨と骨盤の根元にある骨)の側方への歪みがある場合、身体はすべて水平構造でそのバランスをとり、歪みに対応しています。

そして、肩は、反対方向へ傾くことで”補正”を行い、C1(頸椎・首の骨の一番上)や頭蓋底は仙骨との直接的なつながりによっても位置を変えます。

(同じように頭蓋骨の側頭骨も位置や可動性を調節することでバランスを保とうとします)

簡単にお伝えしますと…

骨盤(土台)が歪むと、バランスを取ろうとして上体も歪んでくる

つまり…

骨盤(土台)が脆くなると、顎(歯並び)も脆くなる

ということです。

ですから、「歯並び」を良くしたいのであれば、歩いて骨盤を強くしましょう

※歩行不足の人の歯を見れば一目瞭然ですが、必ず歯列は揃っていません。

そんな状態で形(歯列)をキレイに揃えようとしてしまうと、ある一定の年月を経て、崩れたアゴの中で歯だけがバランスを取る(歯列矯正など)とどうなるのでしょうか?

「1本の歯」と「噛み合わせ」が身体全体に影響する

歯の治療も慎重に取り組んでいきましょう

なぜなら、身体全体に影響を及ぼすからです。

例えば、1本の歯の治療によって歯の高さが変わり、「あご」の位置が傾くことがあります。

その傾いた「あご」を水平に戻そうと頭を傾けてバランスを取ります。

頭の位置が変わることで、骨盤を中心に体の重心がずれるため、その重心を全身で支えるために身体全体が歪んでいきます。

だから、歯の治療も慎重に取り組んでいきましょう。

「仕事の歩行」は逆に足腰を痛める。「合計歩数」よりも大事なのは「連続歩行」

仕事の歩数はカウントせず、わざわざ連続して歩く時間を作りましょう

なぜなら、連続して歩かないと骨盤の動きが固まってしまうからです

例えば、仕事中は何か物を持って歩いていたりして「腕を振って」歩けないですよね?

腕を振って歩けていないと、バランスが悪くなり足腰を痛めやすくなります。

仕事の歩行は『ながら歩き』ですよね?

「ただの移動」ですよ。

それに、止まって動いて止まって動いての繰り返しだったりで「連続」して歩くことができないですよね?

それだと骨盤の動きがそこで止まってしまいます

連続歩行ではないので骨盤に油が出ないので固まってしまいます。

だから仕事の歩数はカウントせず、わざわざ連続して歩く時間を作りましょう

ほな、どれくらい「連続して」歩いたらいいの?

毎日、連続して「約45分」歩く時間を作りましょう

なぜなら、腰の痛みが軽減していくからです

例えば、腰に痛みがある人は、普段から連続して歩く習慣もなく、関節の動きに「滑らかさ」もなく固まっています。

しかし、(関節の損傷状態にもよりますが)そんな方でも連続して約45分歩くことで関節の動きが滑らかに動きやすくなり、腰の痛みが軽減していきます。

少し詳しくお伝えしていきますと…

まず、連続して30分歩くと関節内の滑膜から関節液(滑らかになる元)が出てきます。

関節包は関節液で満たされていき、「スポンジ」のような役割をしてる関節軟骨に関節液が沁み込み関節全体にいきわたるのに、さらに10分から13分要します。

つまり、約45分ほど連続して歩かないと関節全体に「滑らかさ」は生まれてこないのです。

この滑らかさが関節全体にあると、関節の動きが固まるということはなく、腰に痛みが出るということもなくなります。

だから毎日、連続して約45分歩く時間を作りましょう。

効率の良い歩行

8の字を描くようにして歩いてみましょう。

なぜなら、バランスが良くなるからです。

例えば、8の字を描く際に左カーブを描く時は左足(左骨盤関節)に荷重をかけれて、右カーブを描く時は右足(右骨盤関節)に荷重をかけれます。

このように左右均等に関節に荷重をかけることで右足も左足も強くなり、バランスが良くなります。

だから8の字を描くようにして歩いてみましょう。

心臓の弱い人は…

心臓が弱い人は左回りをする時間を出来るだけ減らしましょう

なぜなら、心臓に負担がかかり危険だからです

例えば、マラソンで、ロードでは快調に走っていた選手が、最後のトラック(右回り)に入ったとたんに倒れるというケースが結構あリます。また体調が悪いのに無理をしてトラック(右回り)を回っていた選手が、突然、心臓麻痒を起こして死亡したという報告も少なくありません。

つまり左回りをして右足に体重がかからない時間を作ると心臓に負担がかかり危険ということです

だから心臓が弱い人は左回りをする時間を出来るだけ減らしましょう

歩く習慣がない人は…

まずは万歩計を身につけましょう

なぜなら、現状を把握して目標を立てることができるからです。

例えば、あなたが『歩かないといけない!』って今、思っていたとします。

今、どれくらい歩いてるのか把握できていないのに、目標を立てることってできないですよね?

だから、まずは万歩計を身につけましょう。

毎日ほんの少しでもいいんです

歩行不足な方は、まずは万歩計で歩数意識して「毎日5分」でもいいので「連続して歩く」時間を作っていきましょう。

なぜなら、それこそが、今の腰痛を克服するための一歩になるからです。

例えば、歩数を意識して少しでも連続して歩くことだけでも以前より腰の痛みがなくなったとおっしゃられる方は当院で通院されてる方でもたくさんいらっしゃいます。

逆にそれを怠る方も中にはいらっしゃいますが、やはりそれで治療を受けたとしても腰痛を克服できません。

それだけ、『連続して歩く』という活動は腰痛を克服させるには大事になってきます。

だから、歩行不足な方は、まずは万歩計で歩数意識して「毎日5分」でもいいので「連続して歩く」ことから始めていきましょう。

高血圧なら、歩きましょう

血圧が高いなら…歩く時間を作りましょう

なぜなら、心臓の働きが良くなる(血圧を安定させることができる)です。

例えば、1分間で約60回鼓動を打つ心臓に対し 歩行時のふくらはぎの収縮回数も約60回である事が解っています。

これは心蔵と同じ収縮回教で「ふくらはぎ」を使い血液を送り返しているということを意味します。

つまり、歩行不足だと心臓の働きが悪くなる(血圧が上がってしまう)ということです。

だから血圧が高いのであれば歩く時間を作りましょう

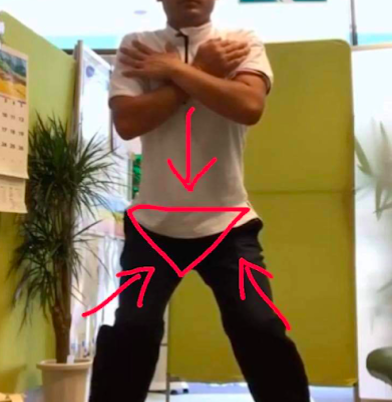

しかし、とはいうものの…

なかなか外に出て歩くことが出来ないのなら…下記のトレーニングをしましょう

(出典:ふみ整体院 youtube)

なぜなら、これは歩く代わりになるからです。

例えば、このトレーニングは骨盤を動かすことを意識して足を左右交互に大きく動かしていきます。

これを下半身の筋肉が血管の周りで収縮・弛緩を繰り返すことにより血液が心臓へ徐々に送られます。

つまり、このトレーニングをすることで心臓の働きを良くすることができます。

他にも

下記の記事を読んでいただき簡単なトレーニングをご自宅で取り組んでみてください。

続けるのが苦手な人でもこれなら出来る!

健康な「妊娠」を望まれてるのであれば…

健康な妊娠を望まれてるのであれば、まずは、歩いて「骨盤」を強くしましょう。

なぜなら、妊娠につながるからです。

例えば、骨盤に(特に左側に「尻もち」をつくなどの)外傷性損傷があると「不妊」につながります。

外傷性損傷(しりもち)があると痛みで荷重を避ける(痛いので庇ったり、安静にしたりして歩く量が減る)ので、時間と共に片側の骨盤の力が落ちてきます。

つまり、骨盤関節を痛めて、力が落ちていくということです。

そのような事が(過去にでも)あると、妊娠に影響が出てきます。

健康な妊娠を望まれてるのであれば、骨盤を安定させないといけません。

だから健康な妊娠を望まれてるのであれば、まずは歩いて「骨盤」を強くしましょう。

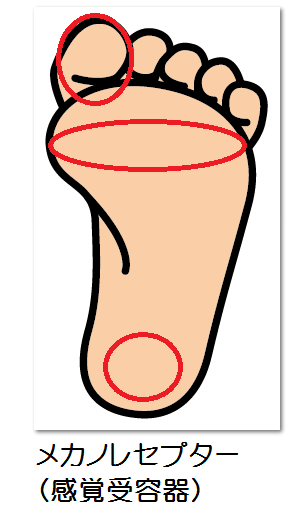

メカノレセプターの活性化

昔からよく歩くことは健康に良いと言われていますが、なぜ健康に良いのでしょうか?

その秘密は足の裏にあります!!!

足の裏には、メカノレセプター(感覚受容器)と呼ばれるセンサーがあります

メカノレセプターは、体のあちこちにあり、バランスを保って立ったり歩いたりできるよう脳に情報を送る役割を果たしています。

・今重心がどこにかかっているか?

・体重が真っすぐにかかっているか?

・体がどちらかへ傾いていないか?

脳はこれらの情報を素早くキャッチし、正しい姿勢を保てるよう各筋肉に指令を出すことで、私たちはバランスを保つことができているわけです。

『何もないところでつまづく』のは足裏センサーの機能低下(歩行不足)が原因です。

足の裏は、体の中でも特にメカノレセプターが数多く存在し

かかと・指の付け根・親指に集中しています。

私たちが立って歩くことができるのも、足の裏にたくさんセンサーがある(=メカノレセプターが活性化されている)からです。

真っすぐ立ったり転ばずにあるいたりするために、最初に情報を脳に送る役目を担っているのが足の裏のメカノレセプターです。

高齢者の方の転倒事故や、何もないとこのろで転ぶ子供も増えています。

その原因の一つが、メカノレセプターの機能低下だと言われます。

☆素足で過ごしたり足の指を動かしたりしてセンサーを活性化する。

以前は、裸足か足袋で歩くことが多かったので足の裏を自然と刺激されてました。

・家の中で裸足で過ごしてみる

・足の裏を意識して動かす

・アスファルトでなく土の上を歩く

など、なんでもよいのでとにかく歩くことで、メカノレセプターは少しづつ活性化されていきます

ぜひ毎日の生活の中に取り入れてみてください。

「走る」と「歩く」の違い

いきなり「走る」より、まずは、歩きましょう。

なぜなら、怪我をする(足腰を痛める)可能性があるからです。

例えば、❶「走る」

両足が同時に地面に接する瞬間が無いような移動、あるいは両足が同時に地面から離れる瞬間がある方法

❷「歩く」

常にどちらかの足が地面についているように脚を交互に動かす移動方法

このように「走る」と「歩く」は身体の使い方が全然違います。

基本的に「走る」という活動はスポーツであり、運動能力を磨いていくものであって、「歩行」のように身体を整えるための生命活動ではありません。

つまり、いきなり走ることで怪我をする(関節を一気に負担がかかり足腰を痛める)可能性があるということです

だから、いきなり走るより、まずは歩きましょう。

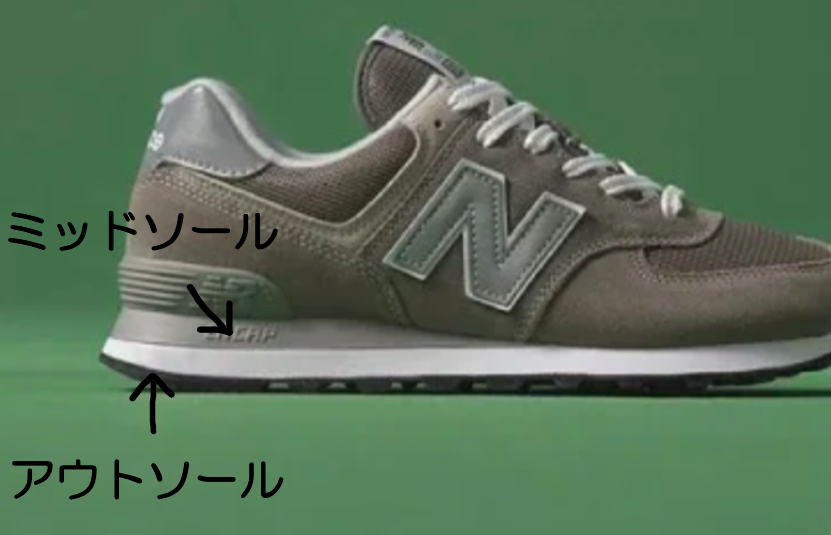

ウォーキングシューズの必要性

普段からウォーキングシューズで歩くようにしましょう。

出典:https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-880

なぜなら、ウォーキングに特化したシューズだからです。

例えば、スニーカー(運動靴)などがありますが、

「スニーカー」とは靴底が厚いゴムでできており、足元を安定させるために使える汎用性の高い運動靴でありますが、各運動に特化してるなどのような工夫はされていません。

(出典:スケッチャーズ)

例えば、上記の「スケッチャーズ。」

スケッチャーズのキャッチコピーでもある「かがまず履ける、触らず履ける」

これはつまり「履きやすい」ということですが、「履きやすい」ということは「脱げやすい」ということでもあります。

履いていても足がシューズの中でフィットされておらず、固定されていないので「足首の不安定感」が生まれます。

スリッパほどであリませんが…

残念ながら「ウォーキングシューズ」ではありません。

「脱げにくい、履きにくい」のが本来の「ウォーキングシューズ」であります。

ウォーキングに特化したシューズではありません。

(スケッチャーズ)

様々な運動に使い回しやすい(便利である)シューズだということです。

反対に「ウォーキングシューズ」は長時間歩くことに最適化した運動靴です。

歩く際には片足に全体重の負担がかかるのでその負担を軽減するために靴底に衝撃を吸収するゴムを使い、地面を蹴れるようにつま先部分が少し持ち上がっている形になっています。

出典:https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-880

また靴底のゴムが厚いのでやや重めになっていますがそれによって(逆)振り子のように足を進めやすいのも特徴です。

(出典:ISEAL)

つまり、ウォーキングに最適化した運動靴ということです。

したがって、スニーカーなどを履いてウォーキングをしているとウォーキングの質が落ち、歩く力が落ちてしまう事が考えられます。

だから、普段からウォーキングシューズで歩くようにしましょう。

「歩く」と「走る」は全くの別物

「ランニングシューズ」しかないなら、「ウォーキングシューズ」は一足は持っておきましょう。

なぜなら、「ランニングシューズ」と「ウォーキングシューズ」とでは特徴が全く異なるからです。

例えば、ランニングシューズは足になるべく負担がかからないように着地の衝撃を和らげるクッション性に優れており、とても軽い。

つまりランニングに特化してるということです。

逆にウォーキングシューズは靴底が厚く、足が疲れたときにでも前に一歩でも進みやすいようにしています。

つまり「ウォーキング」に特化してるということです。

だから、「ランニングシューズ」しかないなら、「ウォーキングシューズ」は一足は持っておきましょう。

靴選び

「かかと」が硬い靴

出来るだけ「かかと」が硬い靴を選ぶようにしましょう

なぜなら、かかとが硬いことで歩く時の足のブレを制御してくれます。

例えば、スポーツテーピングでは「ヒールロック」と言って、かかとをテーピングすることで足の動きを保ちつつ固定効果を出す方法があります。

このようにかかとがしっかりとしていると足が着地したときにしっかりと力が入り疲れにくくなります。ウォーキングシューズのかかとは「踏んではくことができない」くらいしっかりとしています。

つまり、足の安定感が保たれるということです

ですから、出来るだけ「かかと」が硬い靴を選ぶようにしましょう

「クッション性」の高い靴

出来るだけ「クッション」性の高い靴を選ぶようにしましょう

なぜなら、歩くときの蹴りだしで力が入りやすくなるからです

例えば、クッション性のいい靴は靴を折り曲げたときに真ん中で折れる靴は靴底が柔らかすぎます。曲げたときに前1/3あたりで、曲がる靴がおすすめと言われています。

つまり、前1/3で曲がると歩くときの蹴りだしで力が入りやすくなるということです

ですから、出来るだけ「クッション」性の高い靴を選ぶようにしましょう。

「つま先」が柔らかい靴

出来るだけ「素足」感覚に近いことを再現できている靴を選びましょう

なぜなら、足の本来の機能が落ちるからです

例えば、素足で歩く際に、地面から離れようとする足の運動をよく観察すると、足指の付け根から足を返す運動(底屈運動)が起きています。

この運動を妨げるような靴を履くと足本来の機能が落ちてしまいます。

ですから、出来るだけ素足感覚に近いことを再現できている靴を選びましょう

・「つま先だけ」が柔らかい、

・つま先が過剰に反り返りすぎている

上記の靴も靴自体に推進力をつける為に、つま先を過剰に反り返りすぎていることが考えられるので、ウォーキングや日常になると素足感覚からは違った環境になるので控えましょう。

「踵が丸い」靴

踵の形状が丸い靴を選びましょう

なぜなら、これも同じで足の本来の機能が落ちるからです

例えば、素足の踵は丸くなっています。

この形こそが「歩く」ことに都合よく設計された形であり、「踵の接地をうまく運ぶ」ために必要なのです。

つまり、この形でなければ、足本来の機能が落ちてしまうということになります。

ですから、踵の形状が丸い靴を選びましょう

前方から見て「台形」である靴

なぜなら、ウオーキングや日常ではその形の方がより良いからです

例えば、二輪車と四輪車では、二輪車の方が止まっている時は不安定ですが、曲芸などのフレキシブルな運動ができます。

四輪車が止まっているときは非常に安定していますが、 二輪車のようなフレキシブルな動きはできません。

それと一緒で、接地面積が小さいほど動的状態に良い形で、大きいほど静的状態に都合よい形です。

ウオーキングや日常では、その間をとるような形が理論的にはより良いです。

ですから、前方から見て台形である靴を選びましょう

「長時間、歩いても疲れにくい」それが「ウォーキングシューズ」

おすすめのウォーキングシューズ

・ニューバランス(NB)

❶ニューバランスNB

出典:https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-880

このニューバランスは「クッション性」の高さが特徴で、「長く快適に歩く」ための「Fresh Foam」ミッドソールを搭載していると言われています。

「高いクッション性」

「安定性」

上記の2点が備わっており、「ウォーキングシューズ」としてはオススメになります。

アウトソールは防滑性、耐久性、屈曲性を考慮した構造になっており、足裏全体を使った自然な歩行をサポートしてくれます。

🥾ニューバランス574

元々は「トレイルランニン」のための靴として発売され、山道をも走れるクッション性の高い「ミッドソール」やグリップ力に優れた「アウトソール(地面に触れる部分)」を採用している。

足の甲の部分にゆとりがある

甲の幅が広い方におすすめ。

クッション性には優れているのでカジュアルな服装に合わせたい時に。

機能性とファッション性のバランスが良い。

かかと部分が高く、履いたときの安定感がある。

カラーバリエーションが豊富

定番色は人と被る可能性がある。

手頃な価格。

履き込むことでさらに快適になる靴。

🥾ニューバランス880

クッション性、フィット感も抜群。歩行量が多い方、歩行不足な人向けにも

ウォーキングで健康維持したい方におすすめモデル。

特にクッション性『ふかふかのミドルソール※搭載』がよくて歩きやすい。

- 歩行時の着地する際の衝撃を緩和する

- 足首のブレを防いでくれる

「ミッドソール」とは、靴のクッションの部分地面にあたる「アウトソール」と、足に触れる「インソール」の間の部分

しっかりとした作りながらもゴツゴツ感はない。

足幅はゆったりで窮屈さなどはあまり感じない。

🥾ニューバランス991

機能面も価格も上位モデル

フィット感が優れている

足が自然と前に出る

疲れない

ゆったりのサイズ感

ニューバランス991をおすすめしたい人

ハイクラスのウォーキングシューズを探している人。

ウォーキングを習慣化している人。

立ち仕事で足が疲れやすい。

脚にトラブルを抱えている人。

クッション性、フィット感、共に抜群なので歩くのが快適。

たくさん歩いても足が疲れにくいので、仕事で一日中、動き回っている人や立ち仕事の人にもおすすめ。

🥾ニューバランス996

足の甲の部分が細いので足の甲の幅が細い方におすすめ。

ニューバランス996は靴が軽いので重い靴は苦手という方にもおすすめ。

こちらもウォーキングシューズではないがクッション性はしっかりとしている。

軽くて動きやすい。

かかとがしっかりとしている。

アスファルトは歩きやすい。

服に合わせやすい。

🥾ニューバランス2002R

高い衝撃吸収性と反発性を誇る「N ERGY」と「ABZORB」を搭載したツーリングにより履き心地をアップグレードした1足

足の横幅が広い人はワンサイズ上でもいい。

自然な歩行をサポートして長時間歩いていても疲れない。

見た目はゴツいが想像以上に軽い。

足首のホールド感は心地いい。

🥾ニューバランスが「外反母趾」の方におすすめの理由

歩行が安定する。

幅広サイズがある。

クッション性が良い。

親指が靴に当たって痛いという方は「2E」「4E」を選ぶのがいいでしょう。

サイズの「E」とは?

靴のサイズには、足の親指からかかとまでの長さ(縦)を示す「センチ」と、足の親指から小指までの長さ(横)を示す「ワイズ」があります。ニューバランスでは、B・D・2E・4Eのサイズがあります。

❷アシックス

このアシックスウォーキングのシューズは8大機能として、

「フィット性」

「軽量性」

「クッション性」

「グリップ性」

「屈曲性」

「安定性」

「通気性」

「耐久性」

の機能の搭載を目指してつくられています。

ただ、靴のタイプや用途(その人の足の形状)を考えるとすべてを入れることは難しいため、asics walking専店で一度測定してもらうと良いですね。

出典: https://www.asics.com/jp/ja-jp/

シューズを履くときは

ウォーキングシューズを履く時は、踵を意識して履くようにしましょう

なぜなら、そうしないと足に負担がかかるからです。

例えば、ウォーキングシューズは一般的に踵がしっかりとホールドされるデザインになっています。

つまり、つま先にスペースができ、踵はしっかりと詰めるようにして履くようにしないと足に負担がかかってしまうということです。

だから、ウォーキングシューズを履く時は、踵を意識して履くようにしましょう

正しい靴の履き方

・足を無理やり入れない

・事前に結んであるひもは緩めておく

・次に足をいれて靴を履きます。

・「かかとトントン」

・靴ひもはしっかりと結ぶ

靴ひもはつま先に近い方から順にしめていく

甲の部分はしっかりとしめて足を安定させる

正しい靴の脱ぎ方

履くときに履きやすいように、靴ひもの上部を緩めて脱ぐ

そうすれば靴を履くときに足も入れやすく、

靴ひももしっかりとしめて履くことができます。

「正しい歩き方」を身につける

・毎日、歩く習慣を身につけるまでには、疲労は起こりやすいもの

・出来たら路面(コンクリート、アスフアルト等)よりグラウンド(土)を歩きましょう

出来るだけ歩く時は、「平坦」な道を選びましょう

なぜなら、関節を痛めやすいからです。

例えば、坂道、階段、砂利道、砂道などいろいろな地面が存在しますが、坂道、階段などであれば、段差により接地時にドスンと勢いよく地面についたりしてしまいます。

下り坂、階段の下りは特にそういうことが起こりやすいです。

砂利道、砂道であれば、接地時に傾きやすく、足首に負担がかかります。捻挫のよう損傷が起こりやすくなります。

つまり、平坦な道でなければ関節を傷めてしまう可能性が高くなります。

ですから、歩く時は『平坦』な道を選びましょう。

「歩行速度」は、まずはご自分の楽なベースで「ゆっくり」と

まずはご自分の楽なペースで「ゆっくり」と歩く時間を作っていきましょう

なぜなら、そうでないと続かないからです。

例えば、普段歩く習慣がない方で、歩こう!とすると「力み」が生まれて、肩に力がはいったり、腿上げして張り切って歩かれる方が多々いらっしゃいます。

そういう歩き方になると、逆に緊張して負担がかかり、また腿上げして歩かれることで接地時にドスンと足音を立てて歩いてしまい、関節を壊してしまいます。

いかに楽にリラックスして気持ちよく歩くことができるか、

これが一番大事になります。

歩く習慣が身についてから、少しづつスピードを上げていくことが望ましいです。

ですから、 まずはご自分の楽なペースで「ゆっくり」と歩く時間を作っていきましょう

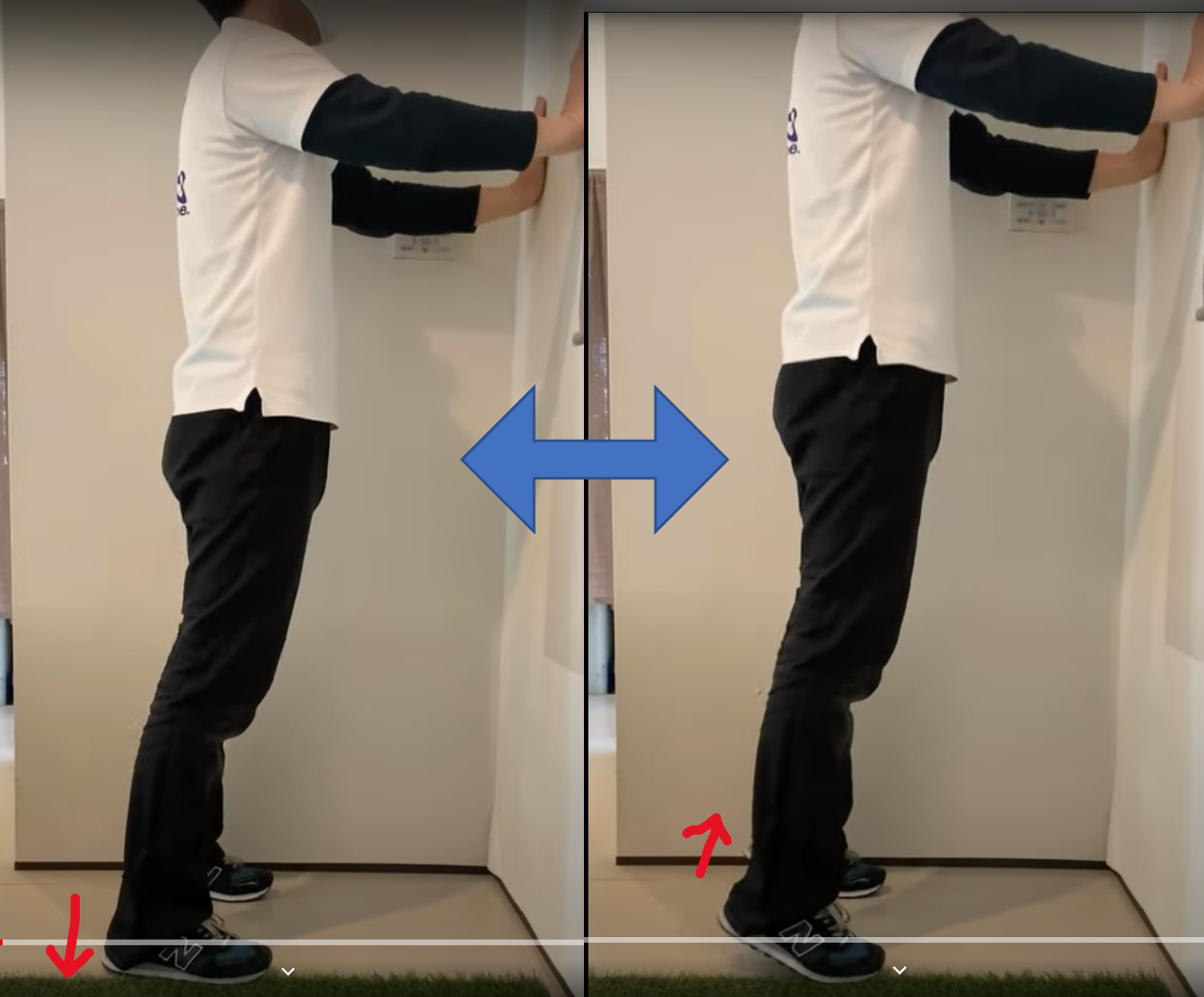

「歩くコース」は、急カーブ、同一転回(同じ方向に回る)は控えましょう。

なぜなら、バランスが悪くなり、足腰を弱くして痛めるからです。

例えば、急カーブのコースを歩くと、カーブ側(片側)の股関節に急激な負担がかかり、痛めてしまいます。

また陸上競技のトラックのような『同じ』方向にぐるぐる回るような歩き方をすると…

下記の画像のように左方向にぐるぐる回ると左脚ばかりに荷重(体重)がかかり右側に荷重(体重)がかからなくなり右脚が貧弱になります。

逆も然りで、右方向にぐるぐる回ると右脚ばかりに荷重(体重)がかかり左側に荷重(体重)がかからなくなり右脚が貧弱になります。

つまり、同一転回(同じ方向に回る)のコースを歩くとバランスが悪くなり足腰を弱くして痛めてしまうということです。

ですから、歩くコースは、急カーブ、同一転回(同じ方向にぐるぐる回る)は控えましょう。

※対策として8の字を描くコースで歩かれると左右の脚はしっかりしてきます。

「土踏まず意識」を身につける

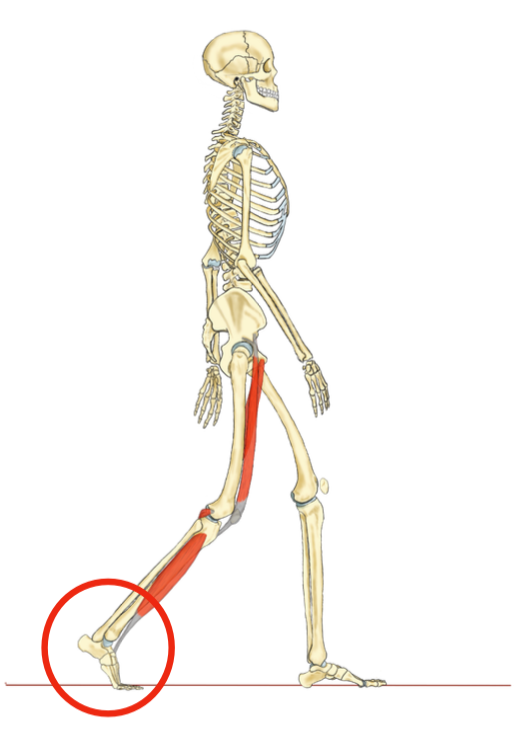

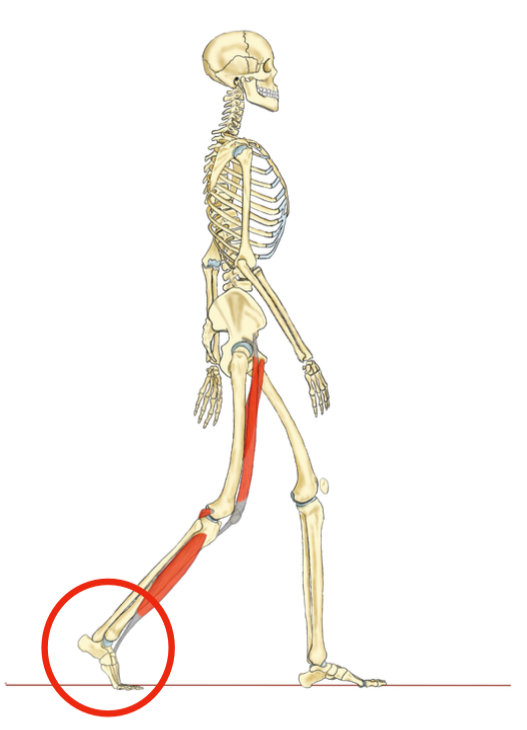

「踵(かかと)荷重」で歩くのはやめましょう ※「踵接地」と「踵荷重」は同じではない。

なぜなら、腰が痛くなるからです。

例えば、踵に荷重がかかった状態で歩くとまず、「ふくらはぎ」を使わなくなります。

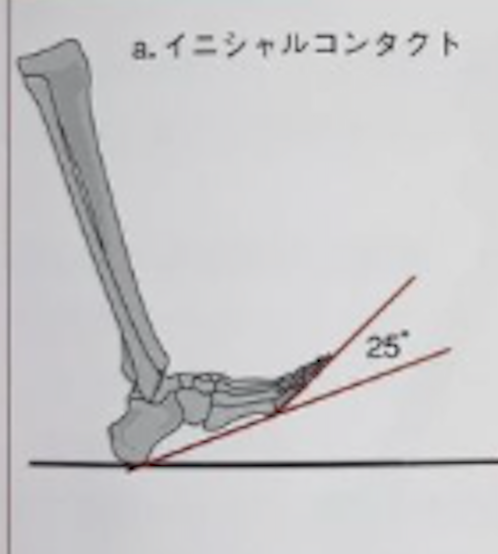

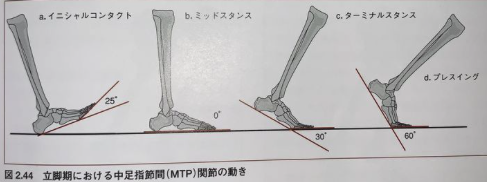

ふくらはぎを使わなくなるとプレスイング(歩行時の地面について足指が離れる直前の動き)が出なくなります。

プレスイングが出なくなると「前方への推進力」が落ちて足腰が(傷んで)弱ってきます。

さらに後方に荷重がかかるので「ふくらはぎ」を使わずに「大腿四頭筋」ばかり使ってる状態なので足の見た目ばかりが太くなりがちになります。

それが深刻化していくと…

ガニ股傾向になり足の外側に荷重がかかりがちになり、足腰がさらに弱っていきます。

つまり、こんな状態でいくら歩いてても良くなるわけもなく…腰は痛めてしまうということです。

だから、「踵荷重」で歩くのはやめましょう。

※歩くときは「土踏まず荷重」を意識

「踵(かかと)接地」と「踵荷重」は全く意味合いが違う

※「踵接地」とは、歩行時に足が地面に接地する際に、踵から着地することを指します。

歩くときに「一番」最初に足が地面に接地するところが「踵」であるということだけです。

※「踵荷重」は、足の裏で地面に接する際に、主に踵(かかと)に体重がかかる状態を指します。

これは、歩行や立位において、体重が足の前方(土踏まずあたり)ではなく、常に後方(踵)にかかっている状態を意味します。

つまり、だいたい踵に常に体重が乗っかってる状態であるということです。

「踵接地」と「踵荷重」は全く意味合いが違います。

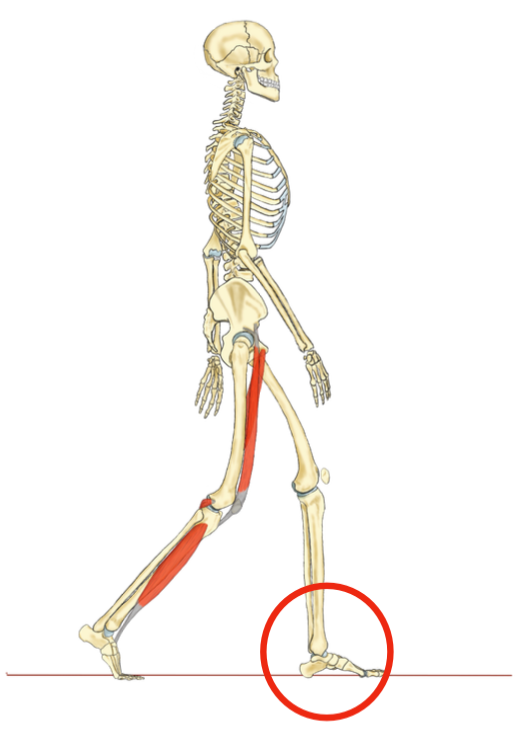

歩くときは足指(母趾)を上げるようにしましょう

なぜなら、プレスイング(歩行時の地面について足指が離れる直前の動き)が出なくなり足腰が(傷んで)弱ってくるからです

例えば、下記の画像を見ていただくとお分かりになるのですが、歩行周期の立脚期の中でほとんど足指を上げて前方に進んでることがわかります

つまり、それだけ足指を上げて歩くことが必要になるということです。

歩行時に足指を上げないとプレスイングが出なくなり前方への推進力が落ちて足腰が(傷んで)弱ってきます

だから、歩くときは足指(母趾)を上げるようにしましょう

平地では歩幅を「大きく」して歩きましょう

なぜなら、腰の痛みが出にくくなるからです。

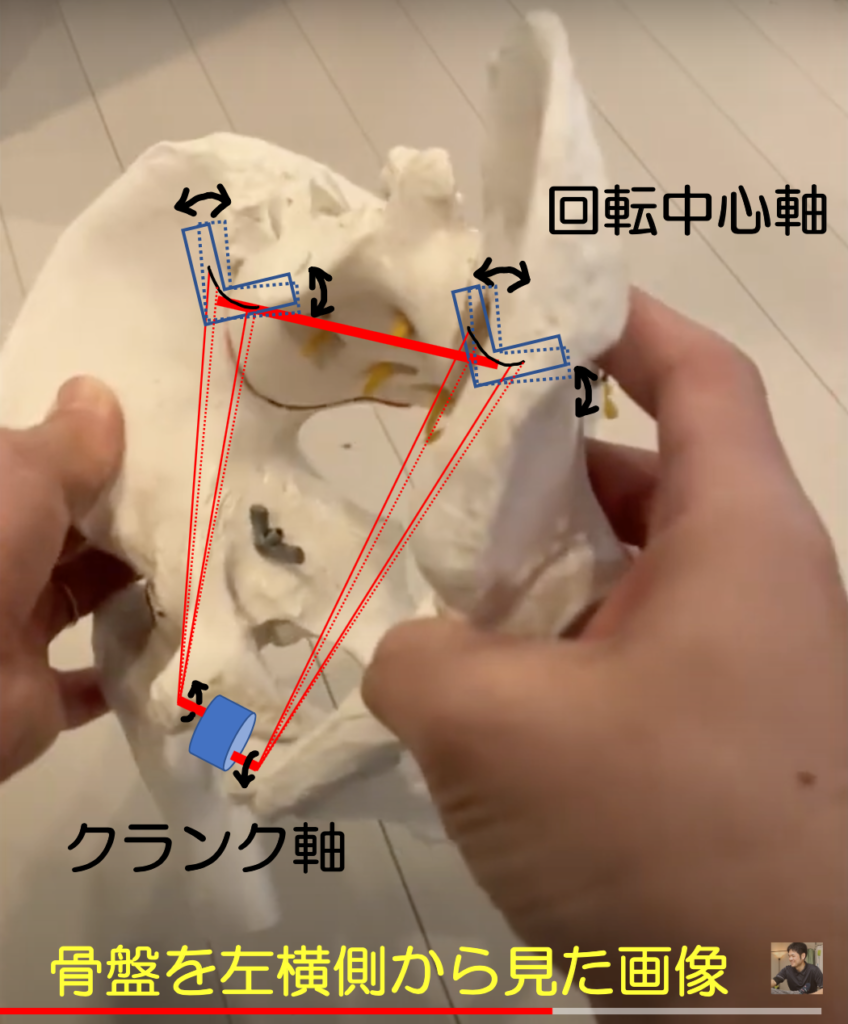

例えば、歩幅を大きくして歩くと骨盤関節が回転するように動き出します。 【 恥骨クランク運動 】

(出典:https://www.youtube.com/watch?v=Zcd242pXjYY)

そうすると前方への推進力が出てきて(仙腸)関節に滑らかさが出てきます。

(仙腸)関節が滑らかになれば、腰の痛みが出にくくなります。

だから、 平地では歩幅を「大きく」して歩きましょう。

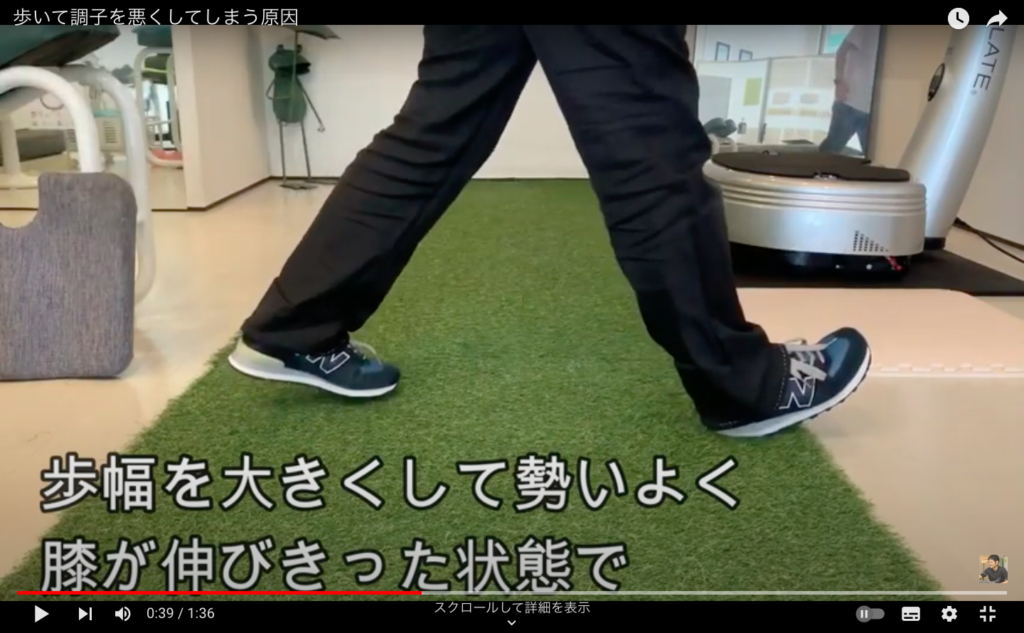

歩幅を大きくして歩いたら余計に痛くなった

しかしとはいうものの、歩幅を大きく歩いて腰を痛めてしまう方も中にはおられます。

そんな方は、接地時、足は「ゆっくり」と地面につけるように意識して歩くようにしましょう。

なぜなら、そうしないと骨盤を痛めるからです。

例えば、骨盤の動きを出すために歩幅を大きく歩くと少なからず「勢い」が出てしまいます。

その「勢い」が出てそのまま接地時に「ドスン」と足を地面につけてしまいがちになります。

この「ドスン」と足を地面につけることで衝撃(ダメージ)が足関節に入り、膝関節、骨盤関節と上に伝わって骨盤を傷めてしまうことになります。

だからそうならないためにも、歩く時は歩幅を大きく歩いて接地時、足は「ゆっくり」と地面につけるように意識して歩くようにしましょう。

しかし、とはいうものの、慣れていないと足を「ゆっくり」と地面につけるのが難しかったりします。

そんな方は、膝を「軽く曲げた」状態で足を地面につけるように意識してみましょう

なぜなら、膝を軽く曲げた状態であれば、勢いを落とし「ゆっくり」と地面につけやすくなるからです

例えば、「ドスン」と勢いよく足を地面につける場合はだいたい、膝が伸びきった状態になっています。

膝が伸びきった状態だと加速して勢いが出てドスンと接地してしまいますが、膝を軽く曲げた状態だと「ゆっくり」と地面接地しやすくなります

だから、膝を「軽く曲げた」状態で足を地面につけるように意識してみましょう

歩幅を大きく、足音を立てないようにして歩けないなら…

対策として2つ方法があります。

❶まずは「小股」でもいいので「足青」を立てずに静かに歩くようにしましょう

❷「足裏」が見えるように「プレスイング」を意識して歩くようにしましょう。

なぜ、❶をすべきかと言いますと、小股で歩けば「骨盤にダメージが入りにくい」からです。

例えば、歩幅を大きくするのが慣れていない人が無理に歩幅を大きくすると『ドスン』と勢いよく足を地面に接地してしまいます。

このドスンが骨盤を傷めてしまい、歩いて調子を悪くしてしまうことになります。

だから、歩幅を大きく出して歩けないならまずは小股で静かに歩くようにしましょう。

足音を立てて歩いてると… X脚になっていく

普段から足音を立てないように静かに歩くようにしましょう

なぜならそうしないと腰を痛めてX脚になるからです

例えば、足音を立てて勢いよく歩くと骨盤関節(仙腸関節)が噛み込み、腰を痛めて股関節(大腿)が内旋し、下腿は外旋していきます。

つまり、内股気味になりX脚になるということです

だから普段から足音を立てないように静かに歩くようにしましょう

(足裏が見えるように)プレスイングを意識して歩くようにしましょう

なぜなら「プレスイング」を意識しないと腰が痛くなりやすいからです

例えば、専門的な話になるのですが、プレスイング(歩行時の地面について足指が離れる直前の動き)を意識して足裏が見えるように歩くことで(イニシャルコンタクト時)ドスンと勢いよく足を接地することが軽減されます

逆にプレスイングを意識しないと(イニシャルコンタクト時)ドスンと勢いよく足を接地してしまい骨盤関節が噛み込んで腰に痛みが出やすくなります

だから(足裏が見えるように)プレスイングを意識して歩くようにしましょう

歩く時は「腕を振って」歩くようにしましょう ※ダイヤモンド構造、胸鎖関節クランク運動の活性化

※肘を曲げたまま腕を後ろに引くように

なぜなら、「バランス」が取れるからです。

例えば…

❶歩いてる時に、左肩関節(上肢)の振りが弱いと右股関節の動きが悪くなります

股関節の動きが悪くなるということは同側の足(下肢)の出が悪くなり、バランスを崩して歩くことになります。

❷また、その状態で歩いてると、代償動作(かばう動作)により対側の骨盤関節(仙腸関節)を痛めてしまう可能性も出てきます。

つまり、余計にバランスが崩れるということになります。

だから歩くときは「腕を振って」歩くようにしましょう

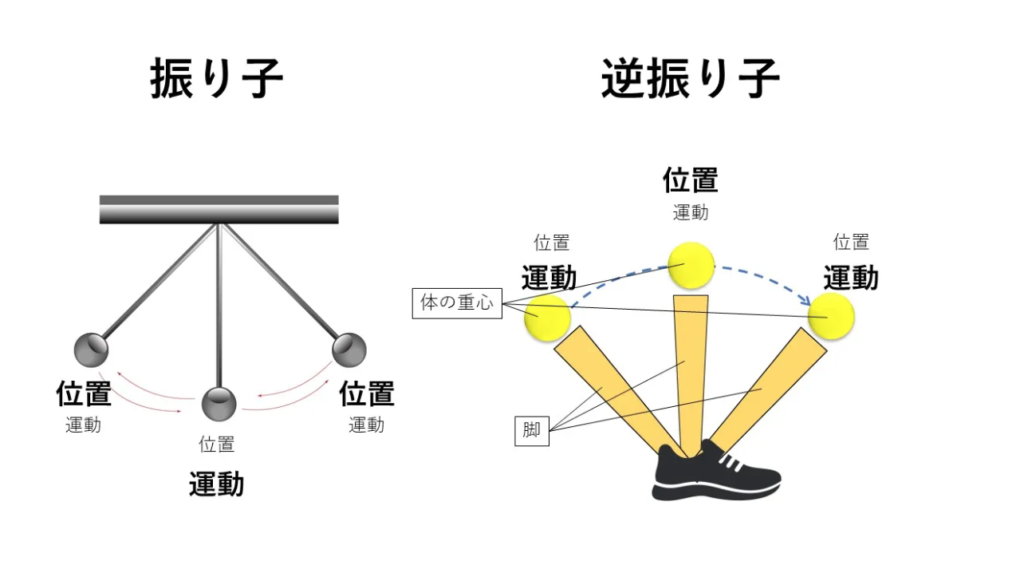

腕を振って歩け!って言われても

「腕を振る」と言われてもなかなかすぐにできなかったりします。

そんな方は「振り子」をイメージして肩関節を動かすことから始めてみましょう

なぜなら、肩関節を動かして腕を振りやすくなるからです。

例えば、よくあるのが、背骨を回旋(ねじり)しながら、腕を振る動きをされる方がいらっしゃいます。

これは肩関節から動かして腕を振ってるのではなく、背骨を回旋(ねじる)することで腕を無理矢理、動かしてるだけになります。

これではただの代償動作(かばう動作)であり、腰に負担がかかってしまいます。

だから、腕を振るのが慣れないなら「振り子」をイメージして肩関節を動かすことから始めてみましょう。

「骨粗鬆症」にはカルシウムやコラーゲンを多く摂れば大丈夫?

いいえ、栄養を補うこともある程度は大事ですが、とにかく連続して歩く時間を作りましょう

なぜなら、歩くことでしか骨は強くならないからです。

例えば、少し考えていただきたいのですが、現代において、本当に栄養が足りない人などいるのでしょうか?

長命とされるご高齢の方々は、共通して若い頃に十分な栄養をとれなく、またその後も粗食を心がけていることです。

上記のことから特定の栄養を補ったからといって骨密度が増えることはないのではないでしょうか?

また疫学調査では牛乳を多く摂る人ほど骨粗髭症になり易いと報告が出ています。

骨はカルシウムの貯蔵庫の役割があり、カルシウムが足りなくな ると血中に骨からカルシウムを放出して免疫を保とうとするも のが、牛乳のような高カルシウムが多量に入ってくると、体内で バランスを保つため慌てて排出しようとする時に、過剰に反応し て骨からもカルシウムを流してしまうとのことです

それではコラーゲンはどうでしょうか?

WHO(世界保健機構)は、カルシウム摂取が多い国に骨折が多いという理由として、酸性の蛋白質(アスパラギン酸・グルタミン酸など)を多く摂取している事が指摘されています。確かにアメリカの食生活を想像すると、酸性のお肉や油を多く摂って、野菜や果物などのアルカリ性をあまり摂取しないという印象がありますよね

つまり栄養を補えばそれで大丈夫ということはあり得ないということです

骨の密度を上げるのは、もっと物理的な力「圧力」にあります。

人間の骨も圧力をかける(歩く)ことで電気を帯び、カルシウムを引き寄せ骨の密度を濃くしながら強くなって行くのです。(ピエゾ効果)

だから栄養を補うこともある程度は大事ですが、とにかく連続して歩く時間を作りましょう。