「関節」「筋肉」はいとも簡単に損傷する(痛む)

「ゆっくり」と動くようにしましょう

「関節」はいとも簡単に損傷する

「筋肉」はいとも簡単に損傷する

揉んだり引き離したりする「肩甲骨はがし」

関節を「ポキポキ」鳴らすととどうなる?

目次

・少し動いただけで骨がポキポキ鳴ってしまう人は「関節」を強くしよう

関節は『豆腐』だと思って慎重に取り扱いましょう。

ちょっとしたことですぐにバランスが悪くなる(レバーアームが発生する)

(的外れな)整体、(的外れな)セルフケアによって余計に悪くなる

どうしていいかわからないならまずは『親身』になって『提案』していただいて『体質改善』に向けて施していただける治療家に出会ってください。

ちょっとしたことで関節は傷む(外傷)

身体のケアをして余計に悪くする

「ドスン」と勢いよくカカトを落とす「カカト落とし」は足腰を痛める

動く時は基本的に『ゆっくり』と動くようにしましょう

なぜなら、関節を痛めるからです

例えば、階段を降りるときもそうですが、勢いが出ます。ドスンと足を着地してしまうと衝撃が入ります。

これがダメージとして、関節に入って後々に痛みとして必ず出てきます。

他にも、普段の生活で勢いよく身体を動かしたりすると関節にストレスがかかり、傷んでしまいます。

例えば、よくあるのが…

・急に振り向く

→首を寝違える

・ぐっと勢いよく動かす(物を持ち上げる)

→ギックリ腰

・施術でも勢いよく動かされる

→痛める

つまり、勢いよく動かすと関節を痛めてしまうということです。

ですから、動く時は基本的に『ゆっくり』と動くようにしましょう

首をポキポキ鳴らすのはやめましょう

首をポキポキ鳴らすのはやめましょう

なぜなら、首をポキポキ鳴らすと「パンチドランカー」と同じ症状にもなるからです

例えば、顔色悪い、血流が出ていない、頭痛、物忘れ、体のしびれ、体の震え、バランス感覚の喪失、認知障害、鬱、攻撃性、幼稚、呂律が回らない、落ち着きがない…

上記のような症状が出てきます。

だから首をポキポキ鳴らすのはやめましょう

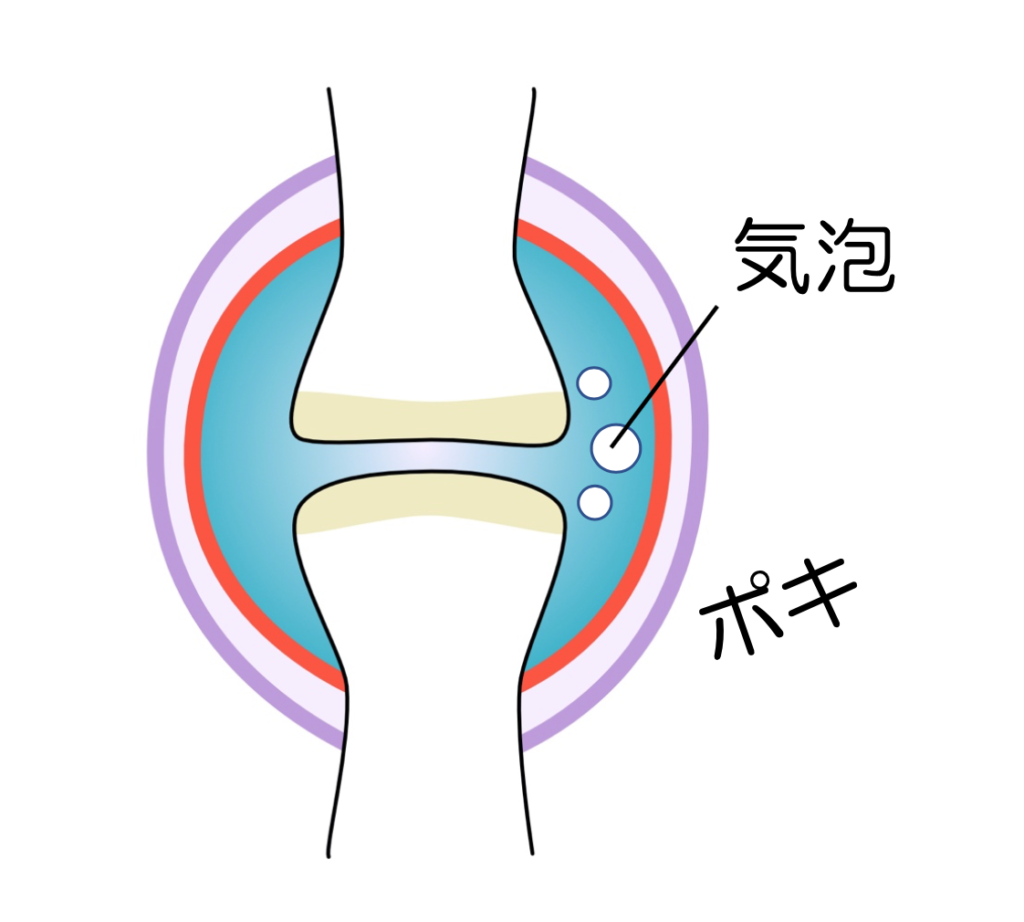

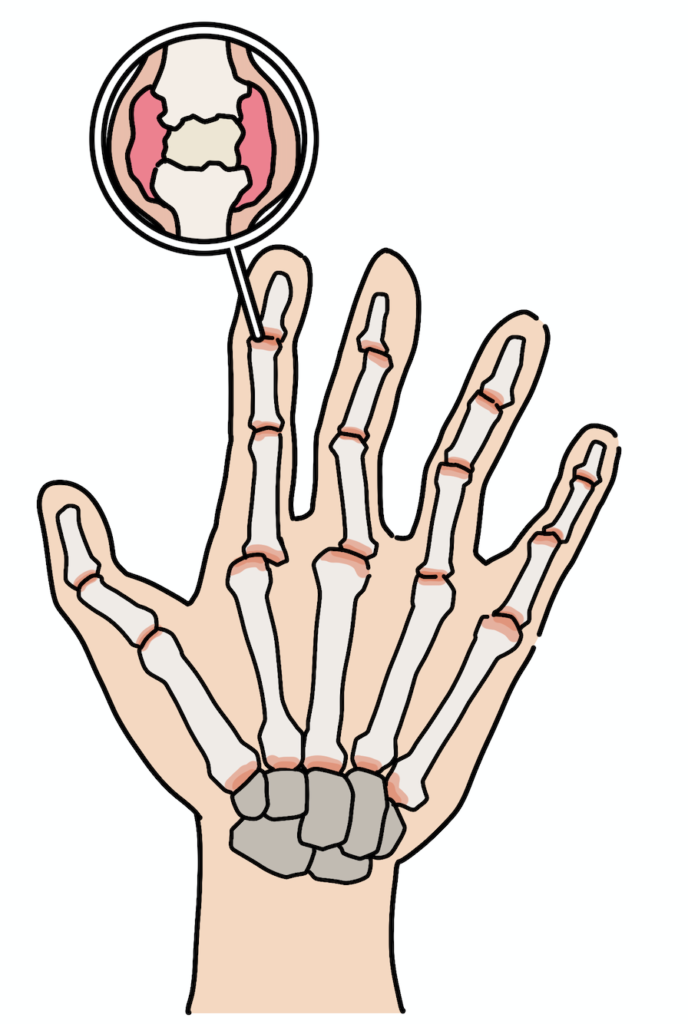

指をポキポキ鳴らすと

指も同じくポキポキ鳴らすのはやめましょう

なぜなら、ポキポキ鳴らすと「関節」を痛めるからです。

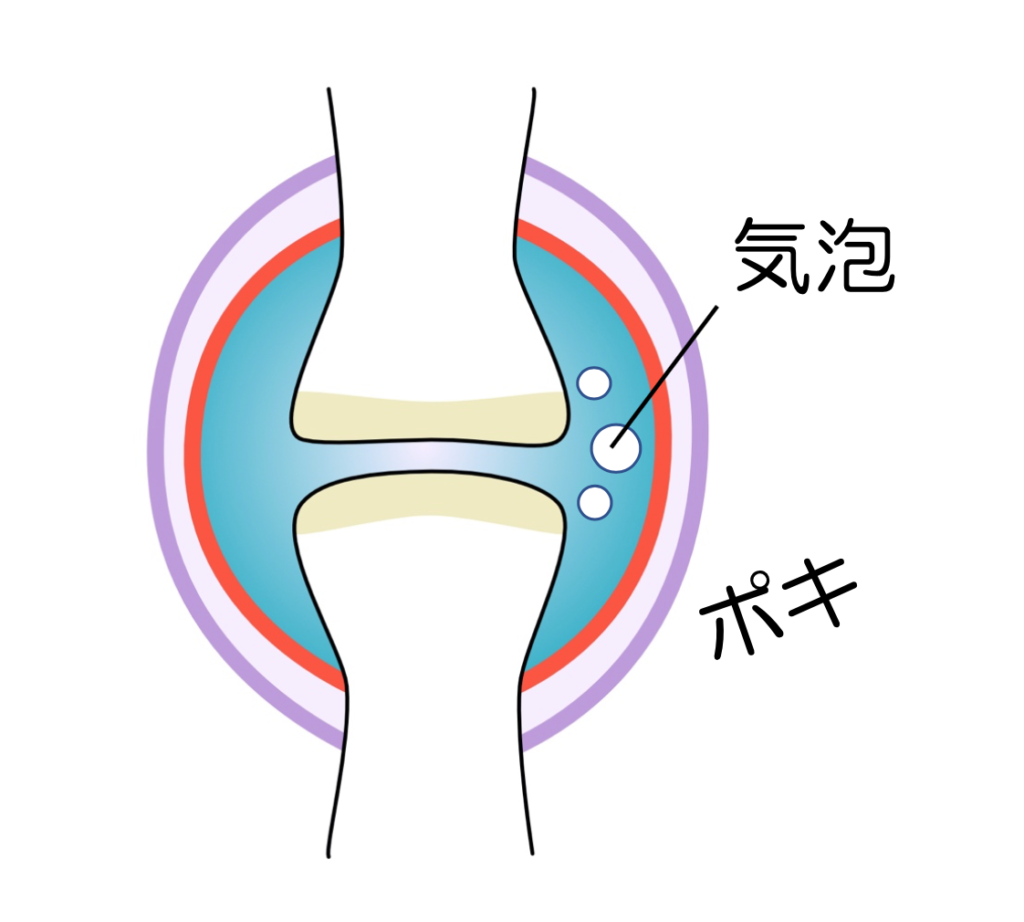

例えば、骨をポキポキ鳴らすと関節内が陰圧になり、キャビンテーションという泡ができ破裂します。この時、超音波を発生し、関節(軟骨など)を傷つけます。

だから、指をボキボキ鳴らすのはやめましょう

ポキポキ鳴らす癖をやめましょう

骨をポキポキ鳴らす癖はやめましょう

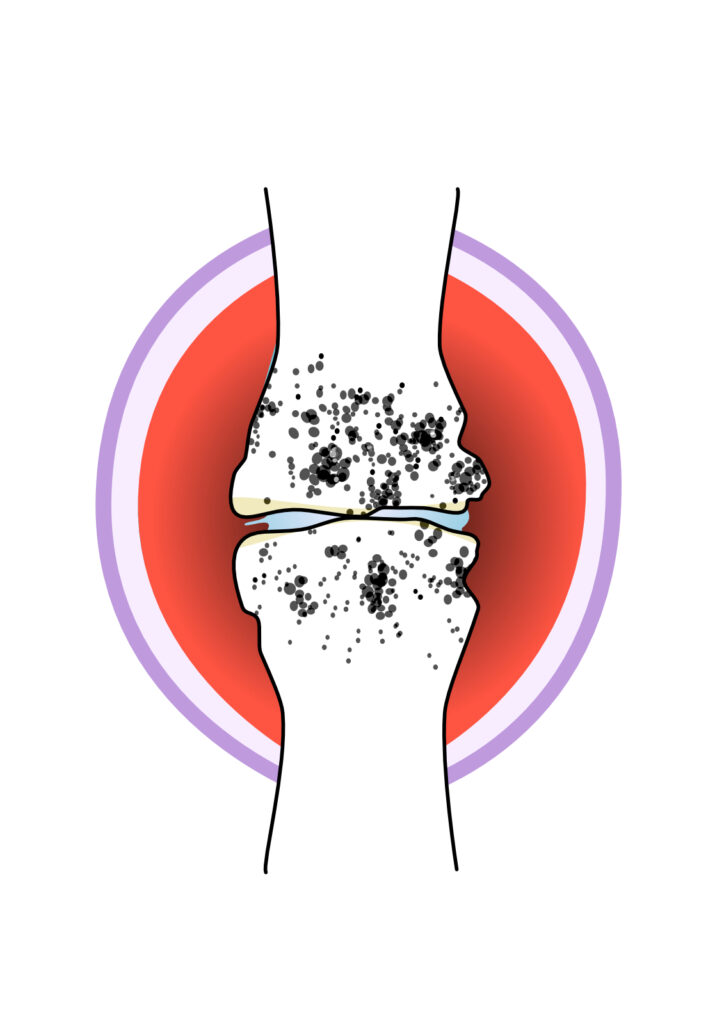

なぜなら、関節が変形するからです。

例えば、ポキポキ鳴らす癖があると初めは大きく動かさないと鳴らなかった関節が、少し動かすだけでも鳴ってしまうようになります。

これは関節のルーズニングが起こってる状態です。

関節を支えている靱帯を度重なる衝撃で伸ばし切ってしまい、ガタガタになって緩んでしまってる状態です。

その状態が進むと関節は熱変形していきます。

だから、骨をポキポキ鳴らす癖はやめましょう。

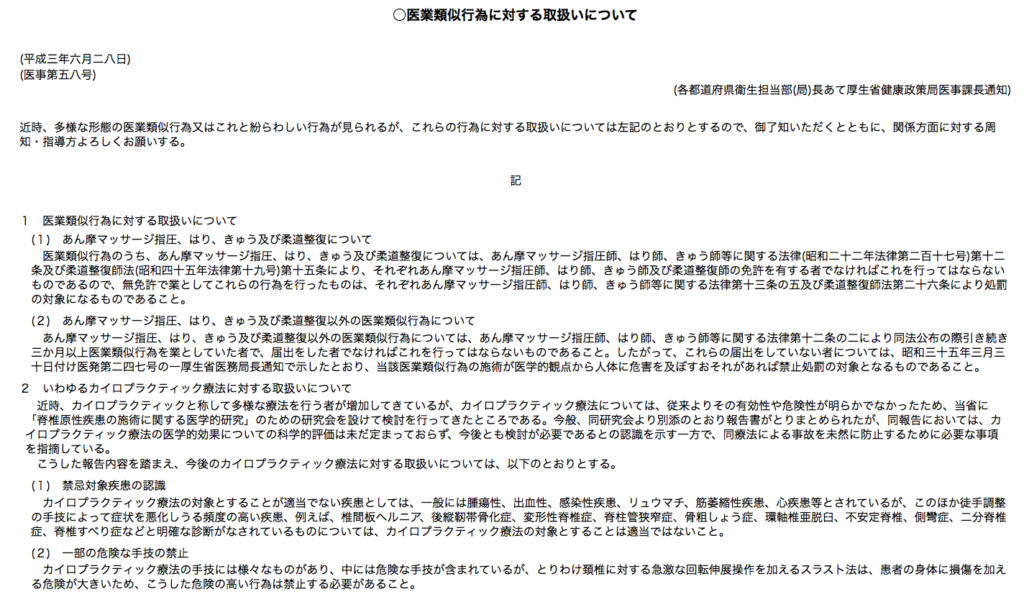

関節をポキポキ鳴らす施術を受ける時は慎重になりましょう。

なぜなら、怪我をする可能性があるからです。

例えば、過去には、アメリカでカイロプラクティックの首の施術を受けた男性が、脳卒中および半身まひになってしまった事例もあります。

実際にスラスト法による首の施術の一部(専門用語では“頚椎の急激な回転伸展操作”といいます)は、人体に損傷を与える(怪我をする)危険性が高いため、厚生労働省によって禁止されています。

だから、関節をポキポキ鳴らす施術を受けるのは控えましょう

少し動いただけで骨がポキポキ鳴ってしまう人は…

少し動いただけで骨がポキポキ鳴ってしまう方は連続して歩く習慣を身につけましょう。

なぜなら、連続して歩く習慣を身につけることでポキポキ鳴らなくなっていくからです。

例えば、少し専門的な話になりますが、本来ポキポキ鳴らすまでにはかなり関節を引っ張る必要があります。

しかし、これがちょっと動かしただけで鳴るというのは、すでに関節が緩んでいる状態になっているということです。

座ってばかりで歩く習慣がなくなると関節を支えるはずの靭帯や関節包が、伸び切ってしまい、関節が緩んでしまい動かす度にポキポキなりやすくなっています

だから、少し動いただけで骨がポキポキ鳴ってしまう方は連続して歩く習慣を身につけましょう。

関節は『豆腐』だと思って慎重に取り扱いましょう。

なぜなら、慎重に扱わないとすぐに痛める(崩れる)からです。

たとえば、1日が終わって、ホッとして、椅子に座る時の動作…

椅子に体重を預けてドスンと座り込んだりしてしまいますよね?

この動作だけでも骨盤関節にドスンと衝撃が入り関節が噛み込んで痛んで(崩れて)しまいます。

たったこの動きだけで…

だから、関節は『豆腐』だと思って慎重に取り扱いましょう。

つまり、関節は簡単に傷んでしまうということ

安易に力を加えるような施術は受けないようにしましょう。

なぜなら、怪我をするからです。

例えば、指圧・マッサージ店で全身の指圧マッサージを受けて、肋骨を骨折したなどの事例があります。

PIO-NET (全国消費生活情報ネットワーク・システム)には力を加える手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が5年間で825件も寄せられてるとのことです。

それだけ怪我をしてる方が多いということです。

だから、安易に力を加えるような施術は受けないようにしましょう。

しかし、とは言うものの…

『マッサージしてもらったり力を加えてもらったら気持ち良いやん!』

『怪我させるってことは術者が下手なんじゃないの?』 って思いがちになりますよね?

そんな方は、これを機に関節の仕組みを理解してみましょう。

なぜなら、理解していれば怪我をしなくて済むからです

例えば、専門的な話になりますが

少しでも外から力を加えると骨折はしなくても関節はいとも簡単に歪みます。

❶段差で足を踏み外しただけでも(骨盤)関節が歪みます。

❷ドスンと少し勢いよく座ることでも(骨盤)関節が歪みます。

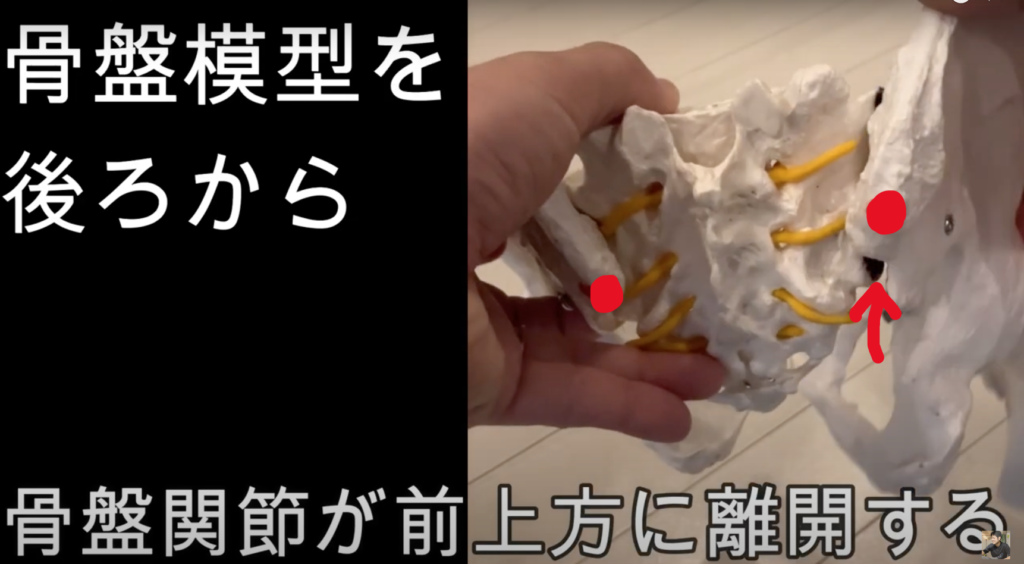

(出典:https://youtube.com/shorts/JYRA8eIC5wc?feature=share )

❸指圧マッサージを受けても(椎間)関節が歪む可能性があります

たとえ、それがほんの僅かな力だったとしても…

マッサージが下手とか上手とか関係ありません。

少しでも力を加えたら関節は歪んで傷んでしまう可能性があります。

たとえ、その時、痛みを感じなかったとしても、骨折などはしなかったとしても関節は歪みを起こして傷んでいます。

こういった仕組みを少しでも事前に理解していれば怪我をせずに済みます。

だから、これを機に関節の仕組みを理解してみましょう。

どうしていいのかわからないなら…まずは『親身』になって『体質改善』に向けて施していただける治療家に出会ってください。

なぜなら、そこまで取り組んでいけば今の状態が良くなっていく可能性があるからです。

例えば、

1️⃣あなたのことを『親身』になって一緒になってサポートしてくれる

・すべきことはわかっていたとしてもなかなか生活習慣は1人では改めることは難しい

・一緒になってサポートしていただけると励みになって取り組みやすくなったりする

2️⃣今の症状の『原因』と『対策』を説明して良くなるために必要なことを提案してくれる

3️⃣『治療の必要性、方向性』をわかりやすく説明して施してくれる

・なぜ、今の症状が出てしまってるのか?

・どうすれば…何を取り組めば、良くなっていくのか?

一般の方はそんなことはわからないでしょう。

それをyoutube観たりして見よう見まねで根拠なく取り組んでもなかなか回復には至らない、逆に調子を余計に落とすことも…

しかし上記のように親身になってくれる治療家と一緒になって取り組んでいけば良くなっていく可能性は高くなります。

ですから、どうしていいのかわからないなら、『親身』になって『体質改善』に向けて施していただける治療家に出会ってください。

もし、お困りであればご相談ください。

膝を打つとどうなる?

地べたに膝をつくときはめちゃくちゃ「ゆっくり」とつくようにしましょう。

なぜなら、ドスンと勢いよく膝をつくと腰を痛めるからです。

例えば、

専門的な話になりますが、

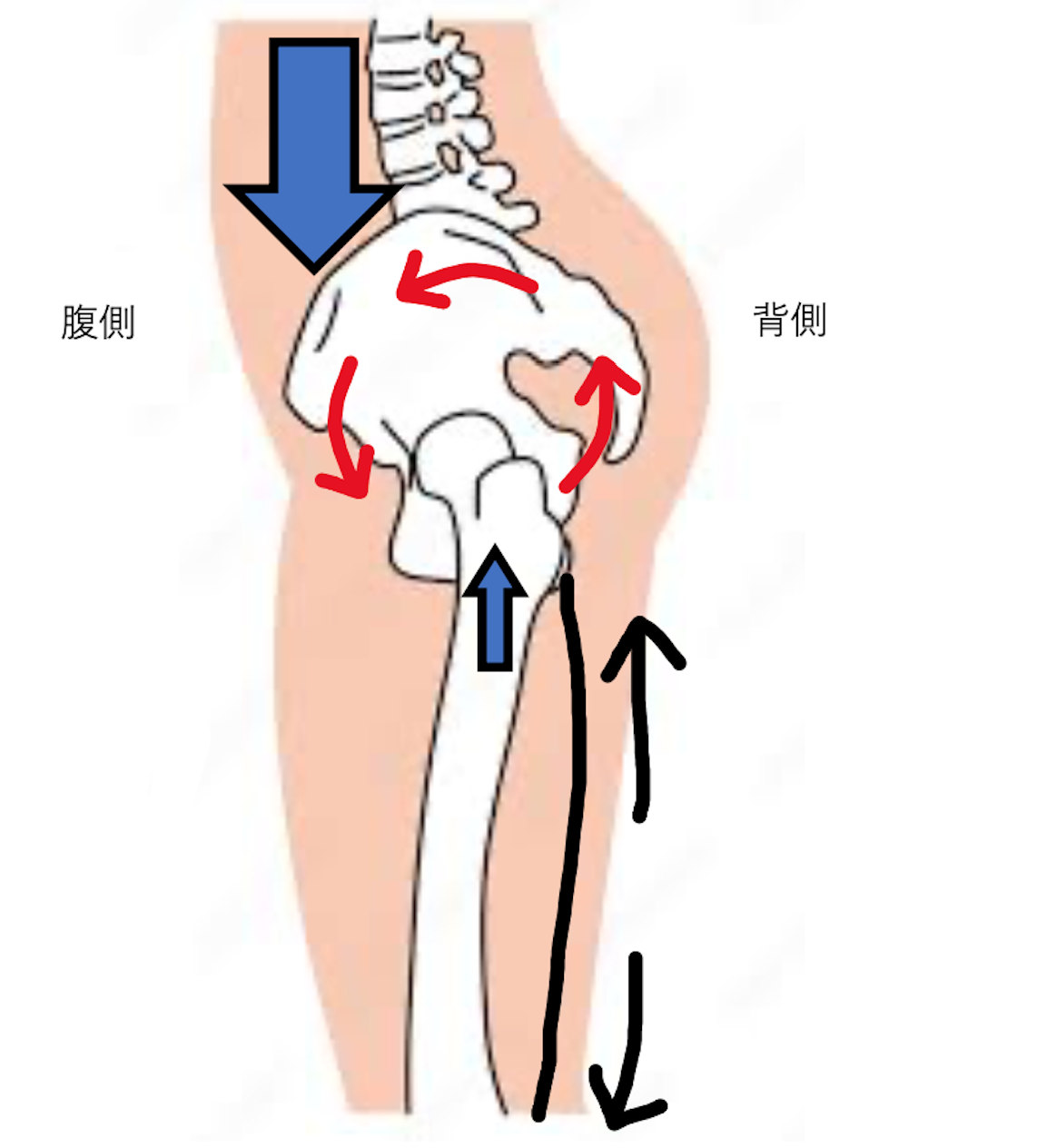

右膝を勢いよくつく(膝を打つ)と

骨盤(腰)と肩と首の3ヶ所で大きな歪み(損傷)が生まれてきます。

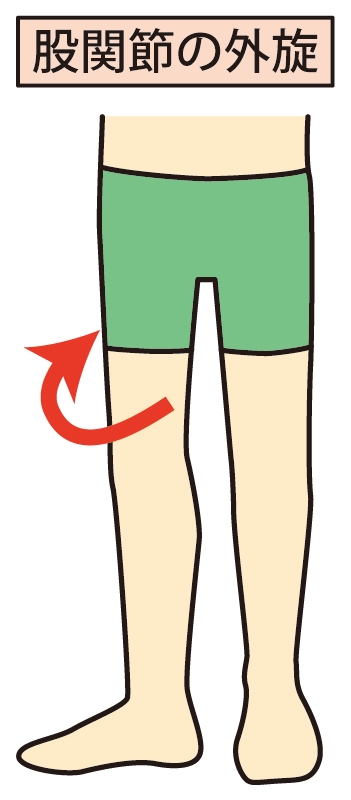

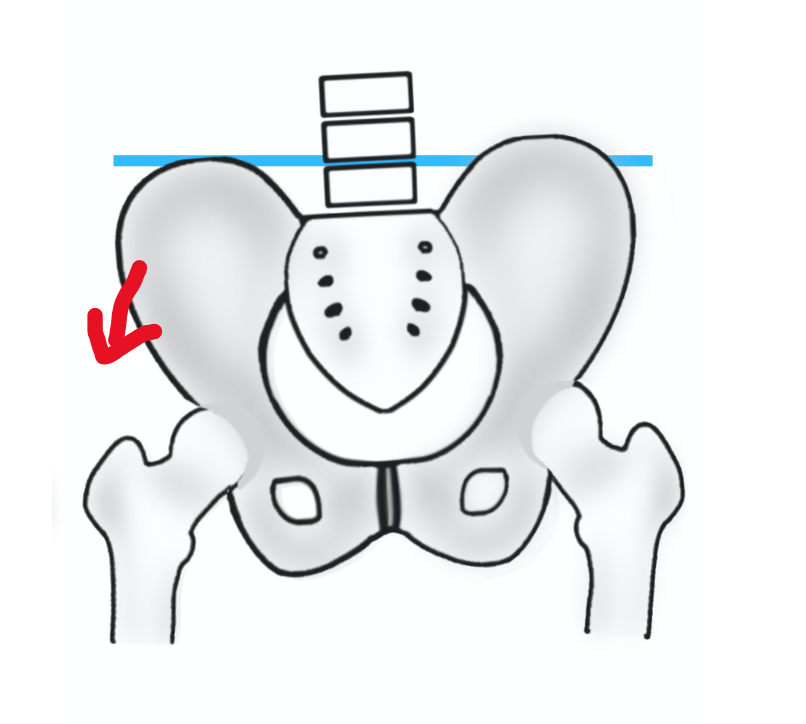

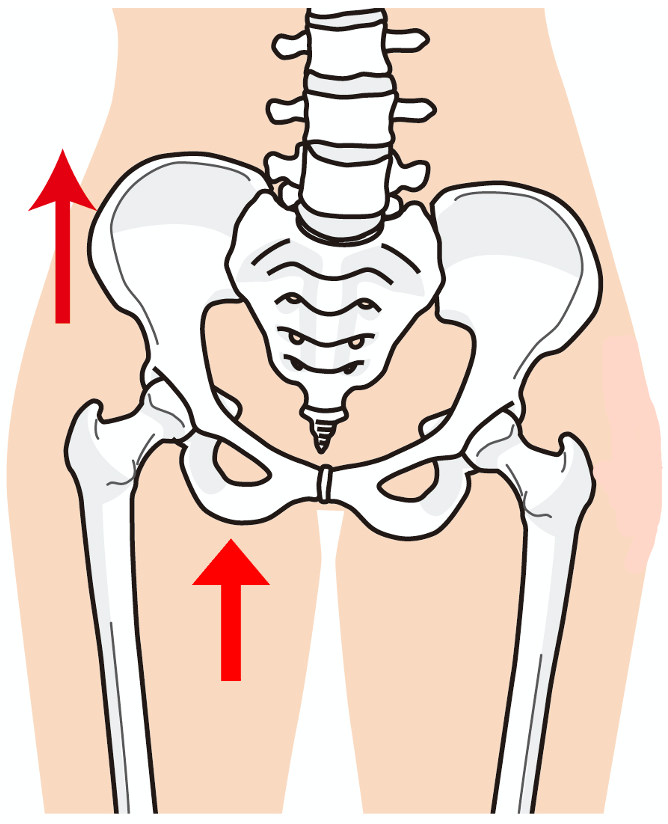

❶まず、右の骨盤関節が開き(前上方に離開して)、右足が少し重くなり足が前に出にくくなります。(外傷による骨盤離開)

それに伴い、右股関節も外に開き、ガニ股傾向になり、腰と骨盤間のバランスが悪くなり、腰を痛めやすくなります。

❷そのアンバランスな状態で過ごすことで、反対側の左の肩が上がりにくくなり、腕を上げようとすると左腕の後ろに痛みが出やすくなります。

❸また首の下の辺り(右頚椎7、右胸椎1)でもバランスが悪くなり、首の不調が出てきます。

そしてそのまま過ごすことで首の上の辺り(左頚椎1 → 左頸椎3 → 右頸椎2)にも影響が出てきて首を回しにくくなったり、頭痛、耳鳴り、目眩が出てくることもあります。

「膝を打つだけで???」と思いがちですが、

たったそれだけでも放っておくと身体全体に影響してきますし、時間が経つにつれて、腰の痛みも深刻になります。

だから、そうならないためにも、地べたに膝をつくときはめちゃくちゃゆっくりとつくようにしましょう。

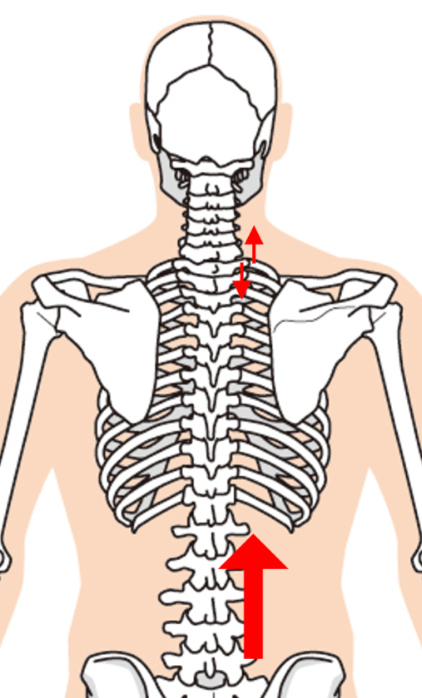

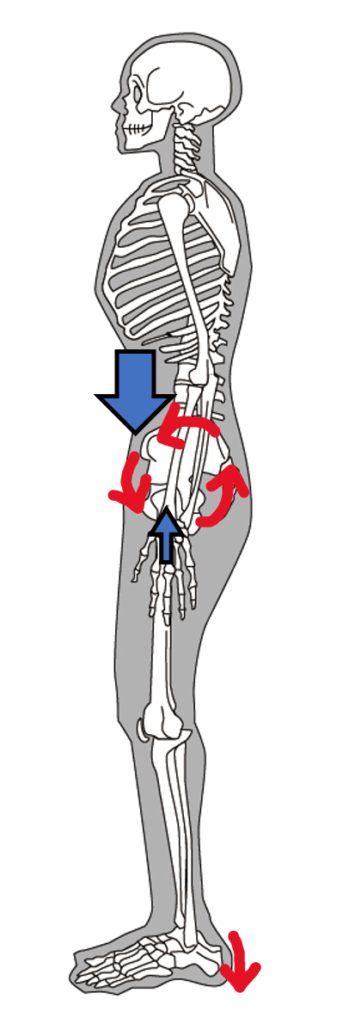

「ドスン」と座ると腰はどうなる? (PI)

ドスンと座らないようにしましょう。

なぜなら、腰を痛めるからです。

例えば、専門的な話になりますが、

右側のお尻を勢いよく打つと骨盤(腰)と肩と首の3ヶ所で大きな歪み(損傷)が生まれてきます。

❶まず、右の仙腸関節が歪み(後下方に噛み込んで)、まず打ったところに痛みが出てきます。

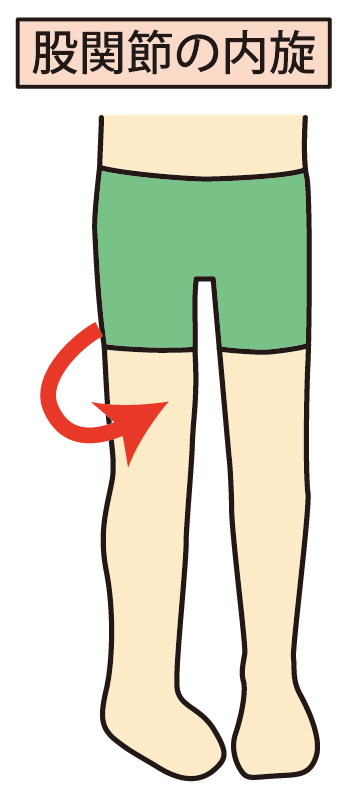

それに伴い、右股関節も内股(内旋)傾向になり、右側(腰と骨盤間)のバランスが悪くなり、腰の痛みを増強させていきます。

そのアンバランスな状態で過ごすことで、同側の右第一肋骨が不安定になり、首の不調(左に横に倒した際に右側に突っ張った痛み)が出てきます。

また腕を後ろに引いた際に左腕の前面に突っ張りが出て腕が引きにくくなります。

そしてそのまま過ごすことで首の上の辺り(左頚椎1 → 左頸椎3 → 右頸椎2)にも影響が出てきて首を回しにくくなったり、頭痛、耳鳴り、目眩が出てくることもあります。

「尻もちで???」と思いがちですが、

たったそれだけでも放っておくと身体全体に影響してきますし、時間が経つにつれて、腰の痛みも深刻になります。

だから、そうならないためにも、ドスンと座らないようにしましょう。

「自転車」は腰を痛める

目次

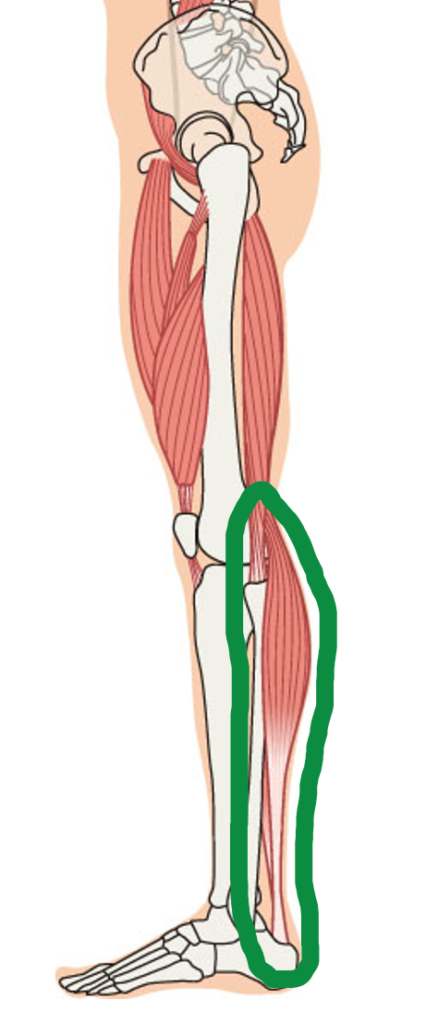

頻繁に「自転車」に乗るのは極力控えましょう

なぜなら、不健康になるからです。

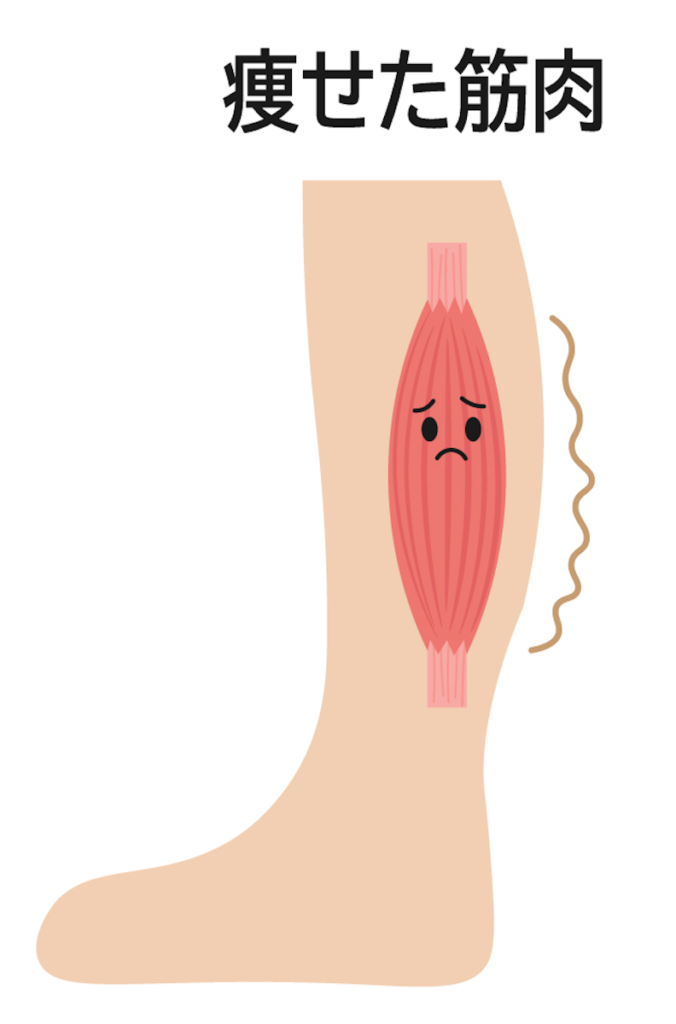

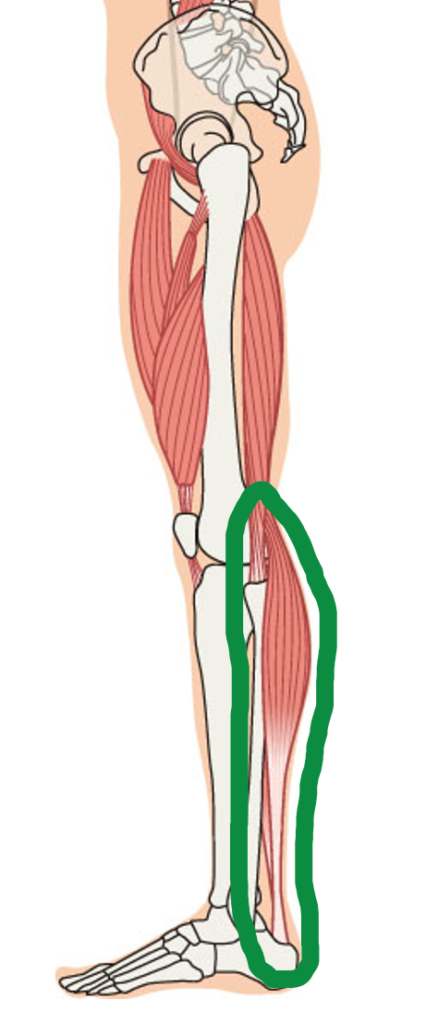

例えば、自転車によく乗ってると大腿四頭筋(前太もも)ばかり筋がついて

下腿三頭筋(ふくらはぎ)が弱ってきます。

歩行に必要な下腿三頭筋(ふくらはぎ)が弱って、歩きにくくなります。

歩きにくくなるとどんどん関節は弱って、傷んで、年齢以上に年老いてきます。

つまり、不健康になるということです。

だから、頻繁に「自転車」に乗るのは極力控えましょう。

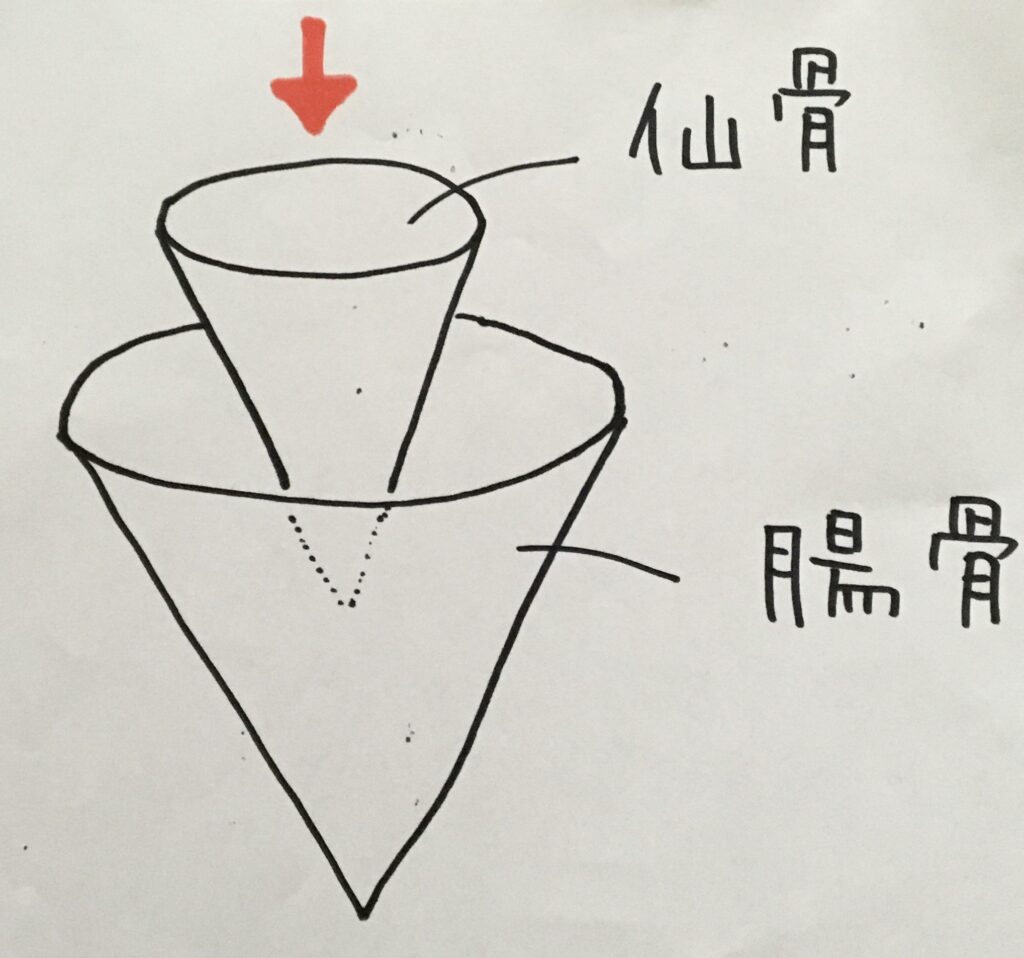

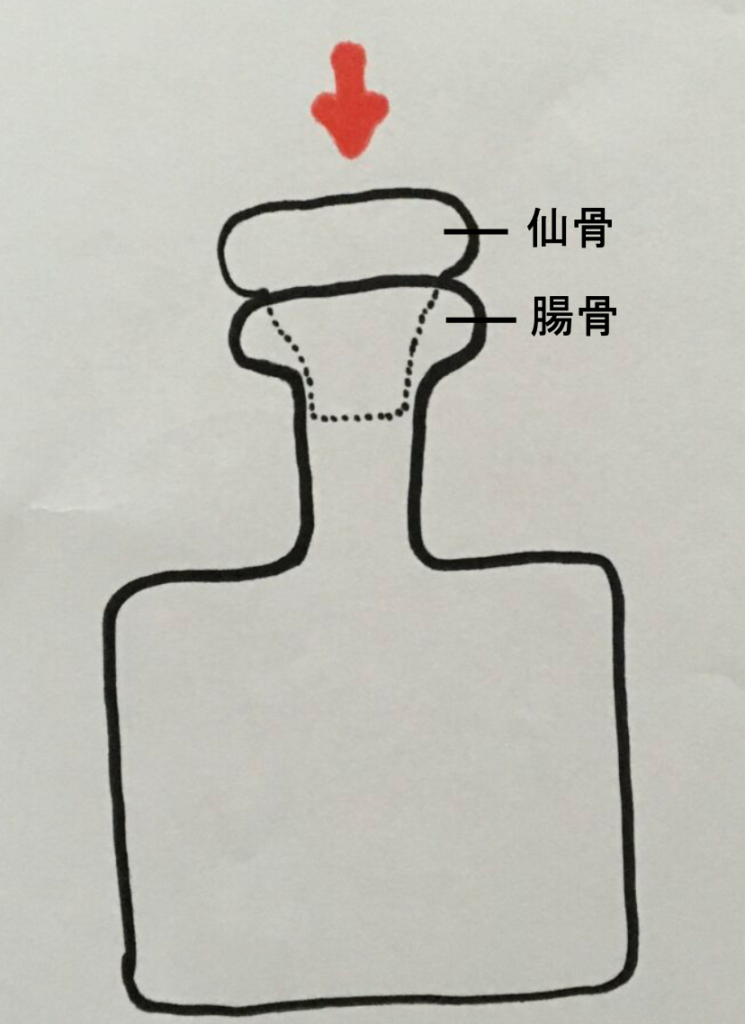

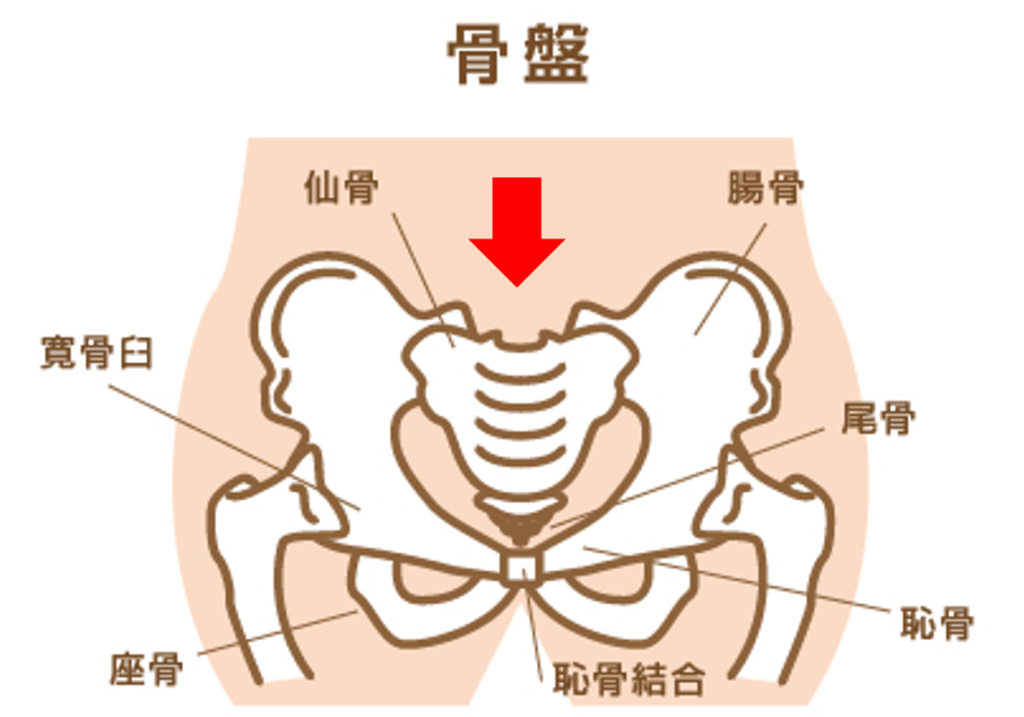

まず「骨盤」の構造を理解しよう

骨盤(仙骨と腸骨)の仕組みは、ワインコルクに似ていて、栓するときに三角形のコルクをギュッと口に押し込み安定させるようなイメージで考えていただくとわかりやすいかと思います。

もし、ワイン瓶の口がコルクより大きすぎたり、また押し込む時に瓶が不安定だった場合、コルクでしっかり栓をすることができません。

下が安定して、上からまっすぐ力がかかった時に、初めて安定した強い栓が出来るのです。

人の体も同様に、上からまっすぐに上体重(上半身)がかかり、下半身(骨盤)が安定のもと受けなければ、 しっかりと直立することができないのです。

このような(仙骨と腸骨の)挟込み関節をテーパージョイントといいます。

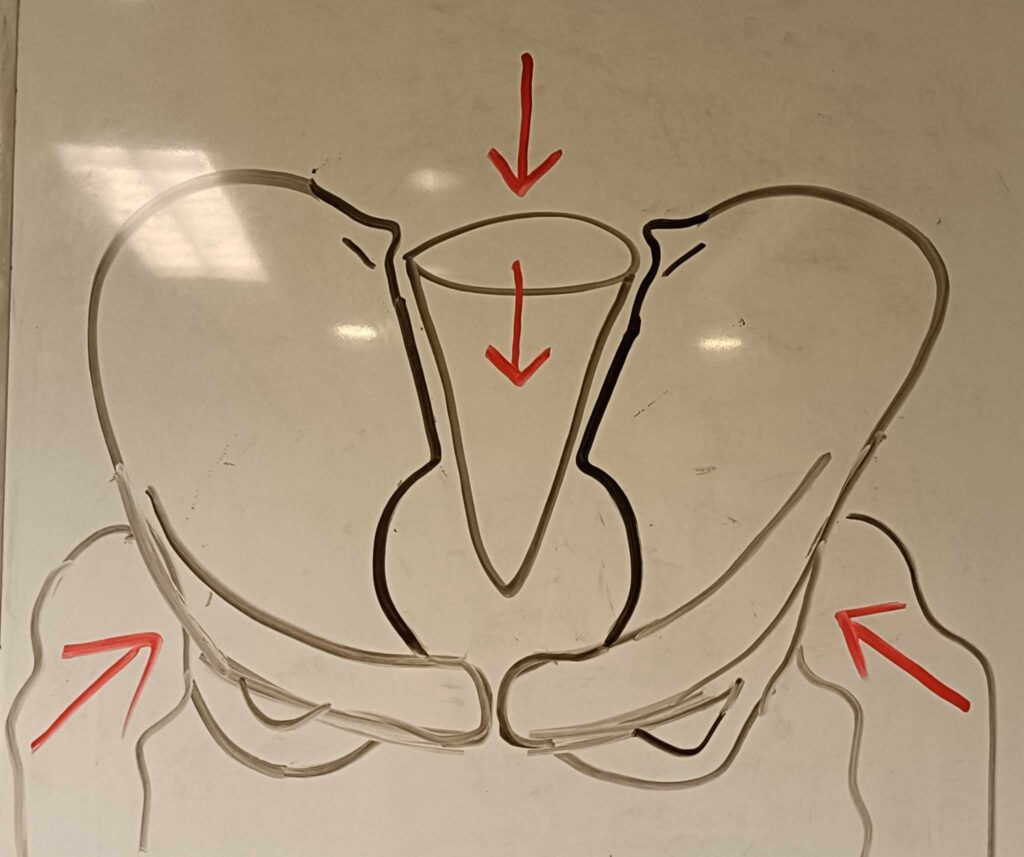

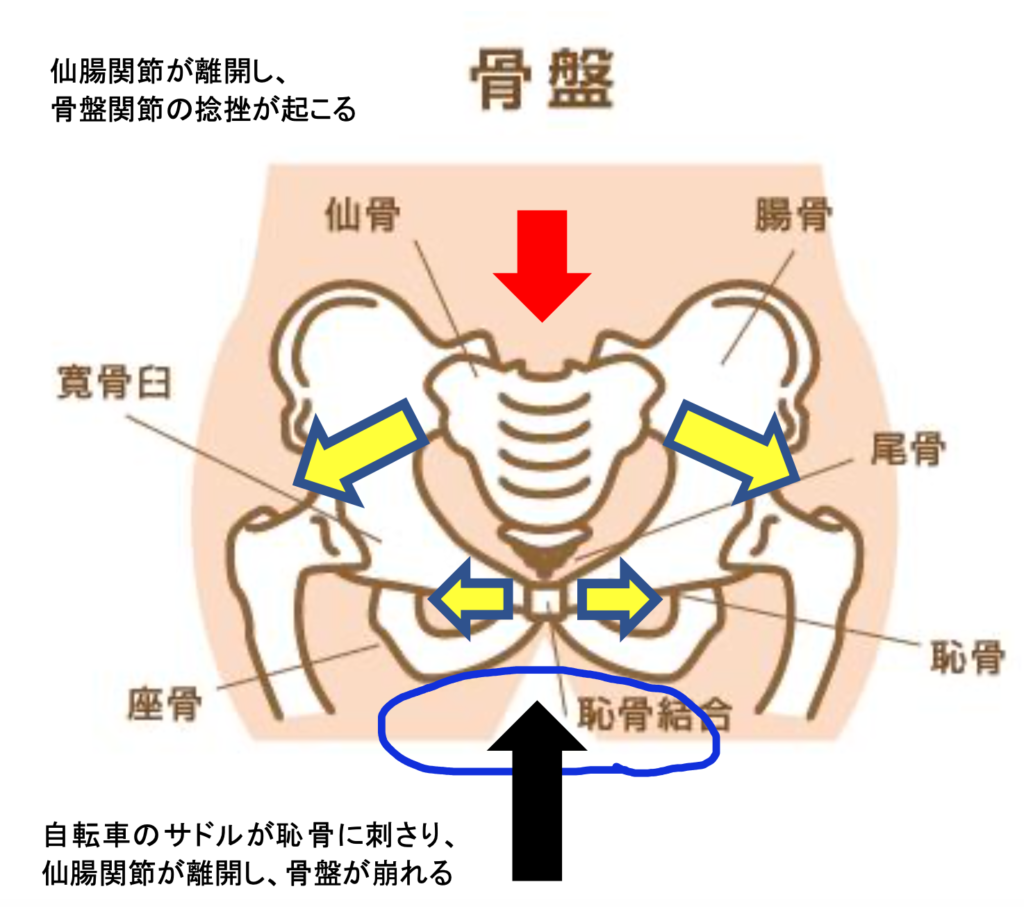

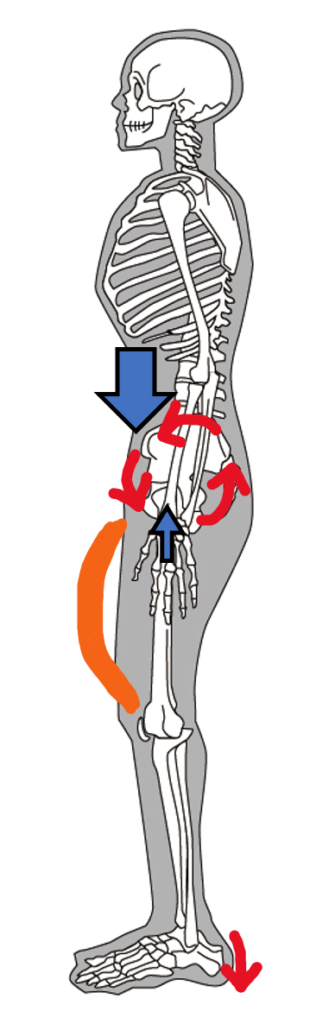

「自転車」に乗ると「骨盤」はどうなる?

自転車のサドルが、骨盤(テーパージョイント)を痛めてしまう!?

腰の安定は、上体荷重を仙骨で挟み込んで成り立っていることはお解りいただけたでしょうか。

しかし、自転車はこの(仙骨と腸骨の)挟込みジョイントに悪影響を及ぼします。

恥骨をつなげている軟骨の、恥骨結合という柔らかい部分に、ちょうど自転車のサドルが喰い込むのです。

下から(突き上げられる力が発生して)恥骨部分の結合に対して離開力を働かせ、その力は仙骨と腸骨の挟み込み関節部分も離開させてしまいます。

いわゆる捻挫の状態です。

自転車のサドルにより、下から突き上げられる力が発生して、骨盤を痛めてしまい腰痛が発生する

こうなると、知らずと腰に力が入らなくなったり、腰痛が発症したり、歩くスピードが遅くなったり、疲れやすくなっていきます。

また自転車に乗ることで振動が発生してその振動が捻挫した関節(恥骨結合の離開と仙骨と腸骨の挟み込み関節の離開)に伝わり、余計に骨盤の状態が悪くなります。

非常に厄介な損傷です。

『太もも』より「ふくらはぎ」を強くしよう

『太もも』の筋肉より

『ふくはらぎ』の筋肉を意識しましょう

なぜなら、太ももの筋肉をつけても「膝・腰の痛み」は軽減されないからです。

例えば

自転車を漕ぐときに使う筋肉は『太もも』です。

『太もも』の筋肉がついてしまう自転車をこぐと腰痛はひどくなることは上記のブログでもお伝えしました。

歩くときに使う筋肉は『ふくらはぎ』です。

ふくらはぎ(腓腹筋)は、歩くとき、地面を蹴り出す際に重要な働きをします。

この筋肉が衰えると、歩幅が狭くなったり、すり足になって転倒しやすくなり、足腰が痛んできます。

つまり、歩いて『ふくらはぎ』の筋肉をつけていけば、足腰の痛みが軽減されていきます。

だから『太もも』の筋肉より『ふくはらぎ』の筋肉を意識しましょう

自転車に乗るよりも普段からわざわざ歩く時間を作りましょう。

なぜなら足(前太腿)が太くなるからです

例えば、歩く習慣がない人は、踵(かかと)に体重をかけて立つのが当たり前になっています

踵(かかと)に体重をかけて立つと骨盤が前傾します

骨盤が前傾すると同時に大腿四頭筋(前太もも)が緊張し、それが続けば、大腿四頭筋ばかりが緊張して足(前太もも)が太くなります。

だから、そうならないためにも自転車に乗るよりも普段からわざわざ歩く時間を作りましょう。

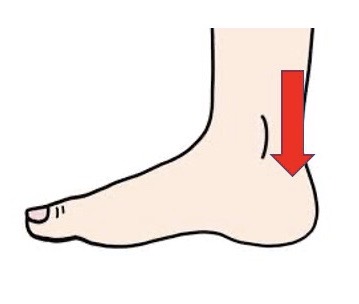

「かかと落とし」は足音を立てずに出来るだけ「ゆっくり」としましょう

なぜなら、勢いよくすると足腰痛めてしまうからです

例えば、この「かかと落とし」

「かかとへの衝撃が全身の骨細胞に伝わり、骨をつくる骨芽細胞を増やします。」

と世間では言われてます。

テレビで健康番組で取り扱われ、皆さん良くご存知かと思いますが、動きとしては間違い無いのですが、一点間違いがあります

「かかとへの衝撃が全身の骨細胞に伝わり、骨をつくる骨芽細胞を増やします。」

ではなくて

正しくは

「かかとへの荷重が全身の骨細胞に伝わり、骨をつくる骨芽細胞を増やします。」

「衝撃」ではなく「荷重」です

普通に歩く動作(荷重をかける)だけで骨に圧力がかかり骨は強くなります。(圧電効果)

衝撃を与えると確実に足腰を痛めてしまいます。

だから「かかと落とし」は足音立てずに「ゆっくり」としましょう

「足音」を立てずに「静か」に歩くようにしましょう。

なぜなら、足腰を痛めるからです

例えば、少し専門的な話になるのですが、

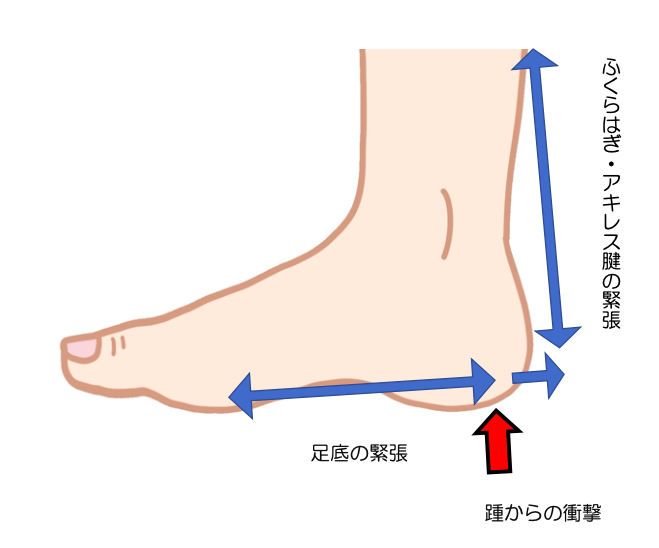

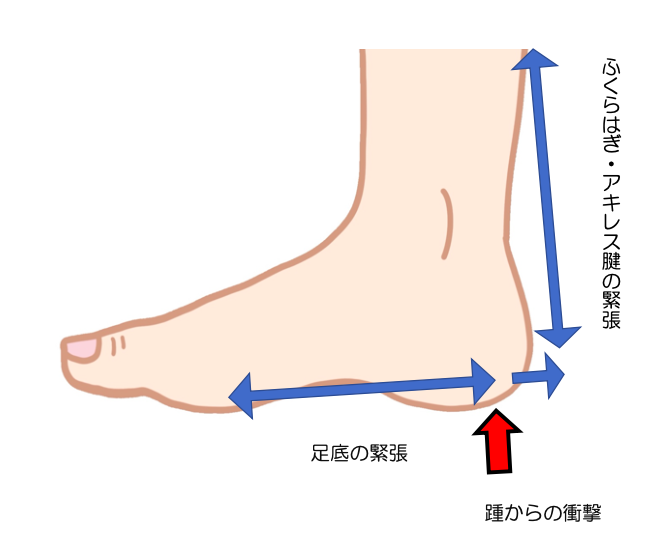

足音を立てるような歩き方をすることで踵に衝撃が入り足(距踵関節)に歪みが発生し足底腱膜、アキレス腱、ふくらはぎが緊張していきます。

つまり、足腰を強くするどころが足腰を痛めてしまい、逆効果になります。

だから、足音を立てずに静かに歩くようにしましょう。

「ストレッチ」を控えよう。

目次

「ストレッチ」する時は慎重になりましょう

なぜなら、無意味で逆効果だからです。

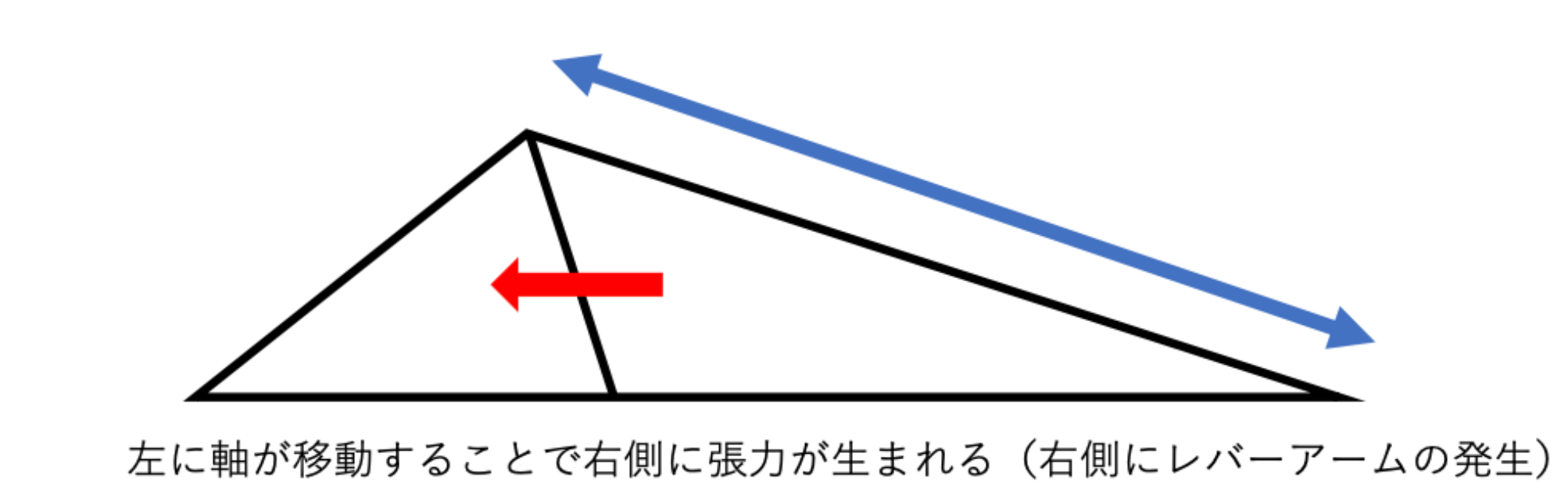

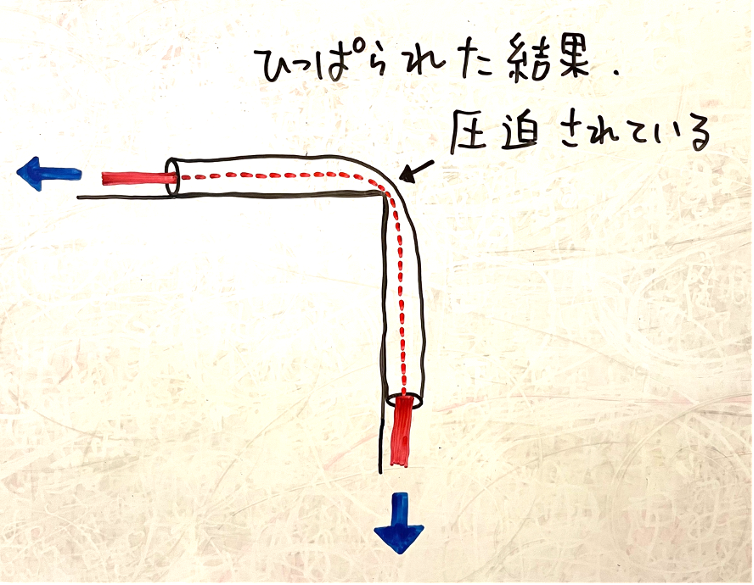

例えば、筋緊張というものは関節の歪みにより引っ張られることで発生します。

つまり、引っ張られて筋緊張が発生してるということです。

それをさらにストレッチをして筋肉を伸ばしても(引っ張っても)全く無意味でありむしろ逆効果で痛みを誘発します。

だから、ストレッチはなるべく控えましょう

「ストレッチ」は歩行後に(関節を滑らかにしてから)控えめにしましょう

なぜなら、歩行しないでストレッチをすると関節を痛めやすくなるからです。

例えば、歩かないと「関節の滑らかさ」を獲得できないとこのブログで何度もお伝えしております。

関節の滑らかさがない状態、つまり、関節が固まった状態で無理にストレッチをかければ必ず関節を痛めてしまいます。

歩行後の「関節が滑らかになった状態」でかなり控えめに深呼吸しながら、ストレッチをかけると関節を痛めることはありません。

だから、ストレッチは歩行後に控えめにしましょう

足裏が突っ張るような痛み(足底腱膜炎など)がある場合は揉んだり、「ストレッチ」は控えめになりましょう

なぜなら、余計に悪くなるからです。

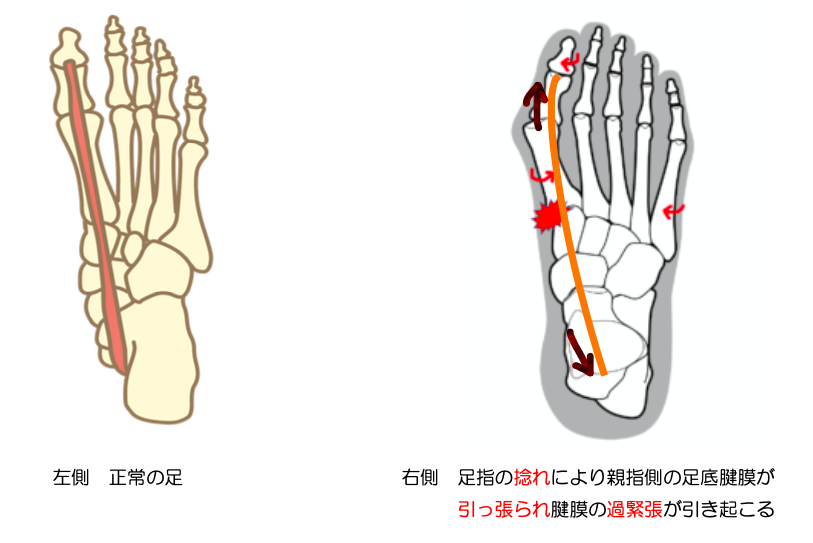

例えば、この足の痛みは原因は、3つ考えられます。

かなり専門的な話になるのですが、

❶「骨盤の歪み」

骨盤の歪み(坐骨結節の後方化)による下肢後面(太腿、ふくらはぎ)の筋肉の過緊張(引っ張られることで発生する筋緊張)

❷「踵からの衝撃」

足音を立てるような歩き方をすることで踵に衝撃が入り足(距踵関節)に歪みが発生し足底腱膜、アキレス腱、ふくらはぎが緊張していく

❸「足指の歪み」

足指の歪み(第一中足骨の回外転位)による足底腱膜の牽引(引っ張り)

つまり、骨盤・足指の「歪み」により筋・腱が「過度に引っ張れる」ことで「緊張」が起こり、この痛みは発生するということです。

「引っ張られることで発生してる症状をストレッチでさらに引っ張ってどないするねん!?」という話です。

余計に悪くなります。

だから、足裏が突っ張るような痛み(足底腱膜炎)がある場合は足裏を揉んだり、ストレッチは控えめになりましょう

「ストレッチ」をするなら「骨トレ」をしてみましょう。

なぜなら、違和感、痛みなく元気に過ごしやすくなるからです。

例えば、ストレッチは伸ばして筋肉を緩めるという方向性で一般的に世間では行われていますが、実は伸ばすと筋繊維は損傷して関節は離解(貧弱に)していきます。

つまり、筋肉を緩めてるつもりが実は筋肉を痛めて関節をグラグラに(貧弱に)させてしまってるということです。

逆に骨トレは関節に荷重をかけるので関節は滑らかになり強くなります。

関節が滑らかになるとバランスが取れてくるので硬くなってる筋肉も自然と和らいでいきます。

そうすることで違和感、痛みなく元気に過ごしやすくなります。

だから、ストレッチするなら骨トレをしてみましょう。

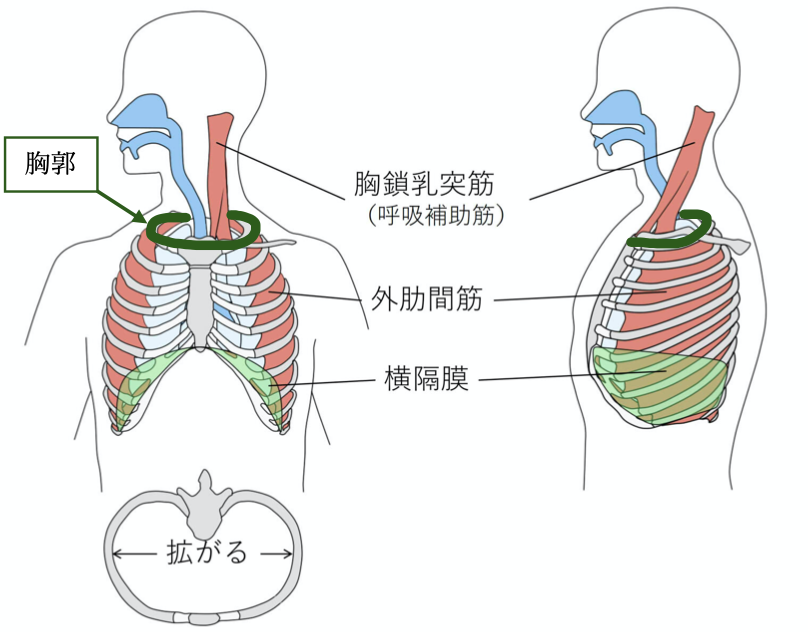

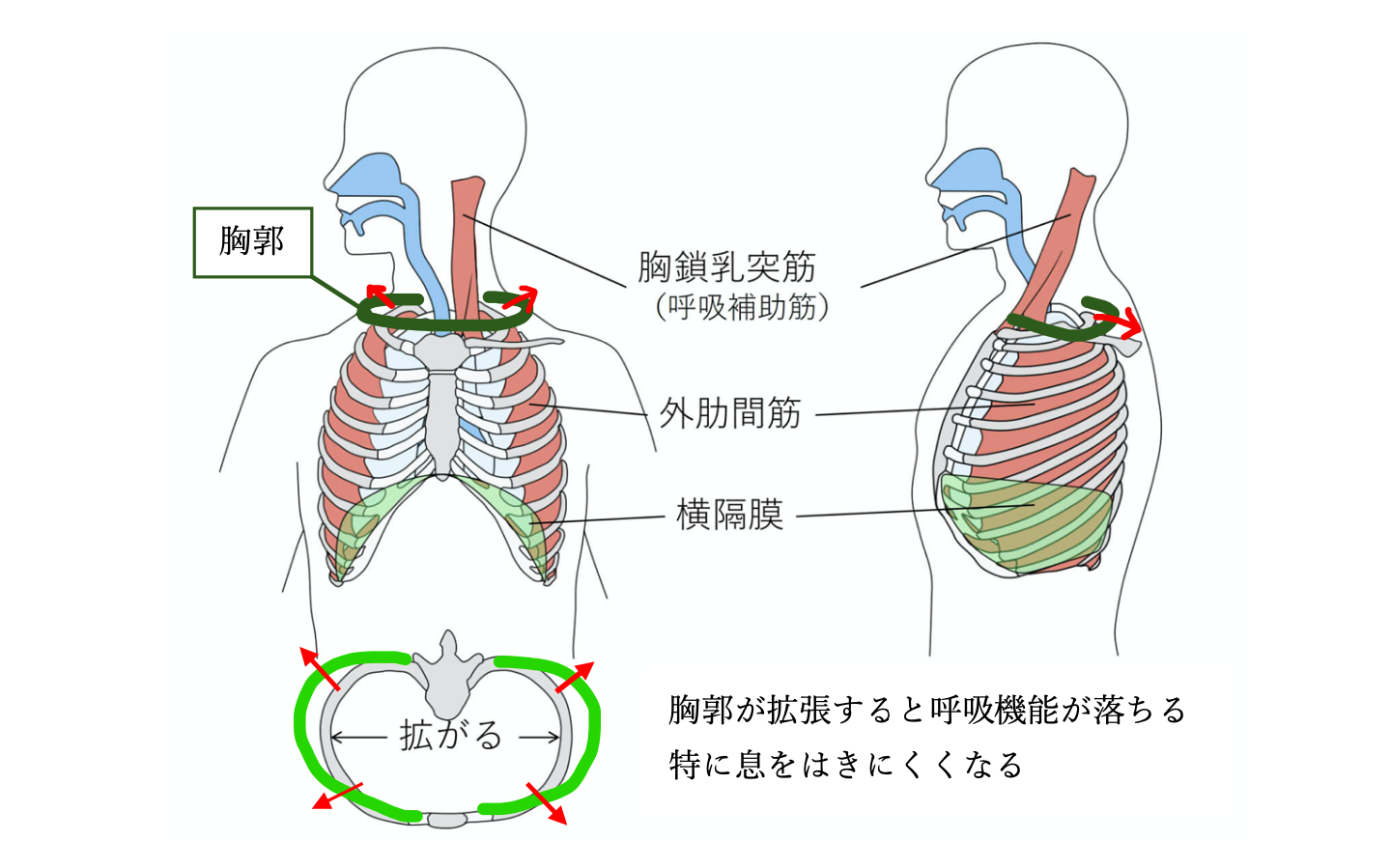

「ストレッチポール」も出来るだけ控えめにしましょう

なぜなら、肩が凝るし心肺機能が落ちる(呼吸がしにくくなる ※特に息が吐きにくくなる)からです。

例えば、ストレッチポールに乗ることで胸郭が拡張していきます。

ストレッチポールに乗ると胸郭が広げられる(胸郭の拡張)ので

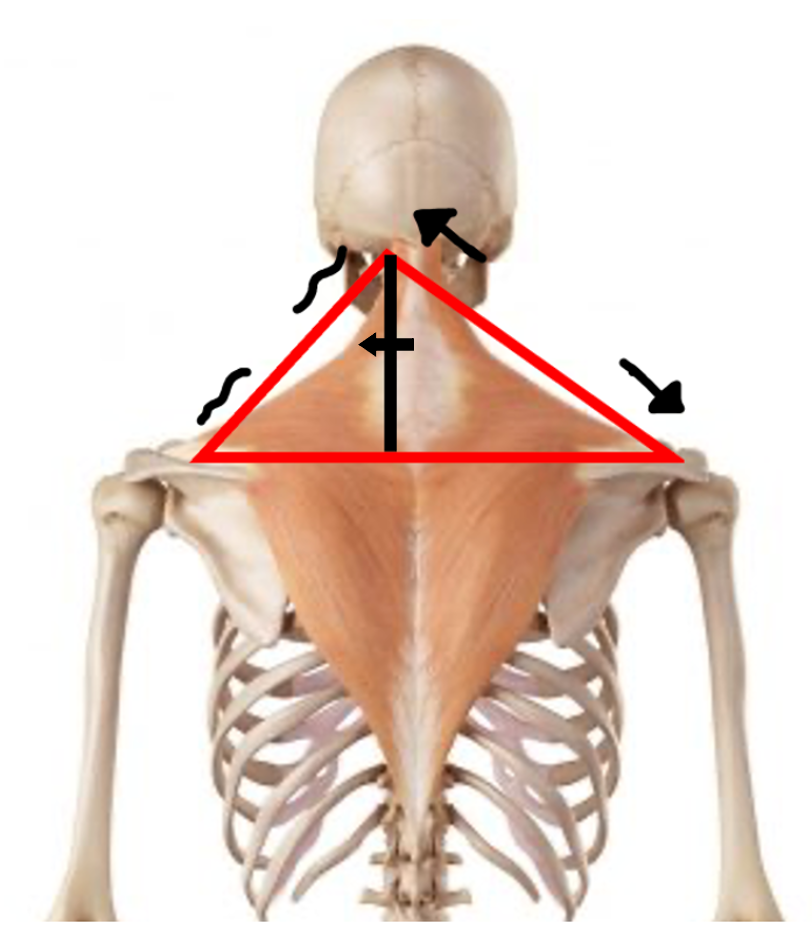

胸郭が拡張すると、「ダイヤモンド構造」が後傾して息を吐きにくくなります。

咳が出たり、呼吸器系に問題が出てきます。

つまり、呼吸しにくくなる(特に息が吐きにくくなる)ということです。

息が吐きにくくなると咳が出たりして逆に肩が凝ってきたり、呼吸器疾患や免疫力の低下、体調が崩れやすくなります。

だから、ストレッチポールは出来るだけ控えめにしましょう。

「マッサージ」を受ける時は慎重になりましょう

「マッサージ」を受ける時は慎重になりましょう

なぜなら、マッサージを受けることで

上記の2点が起こる可能性が高くなるからです。

❶「筋肉」を痛める

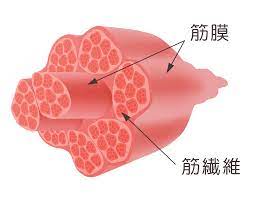

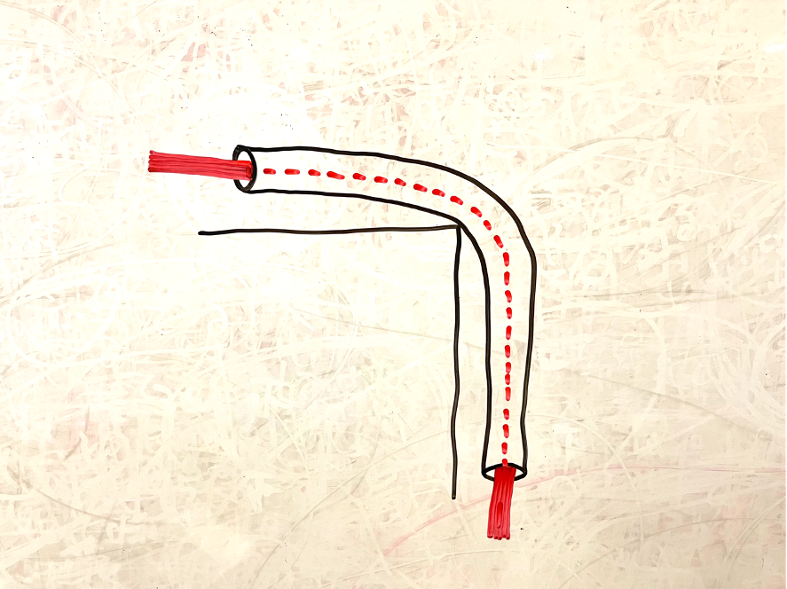

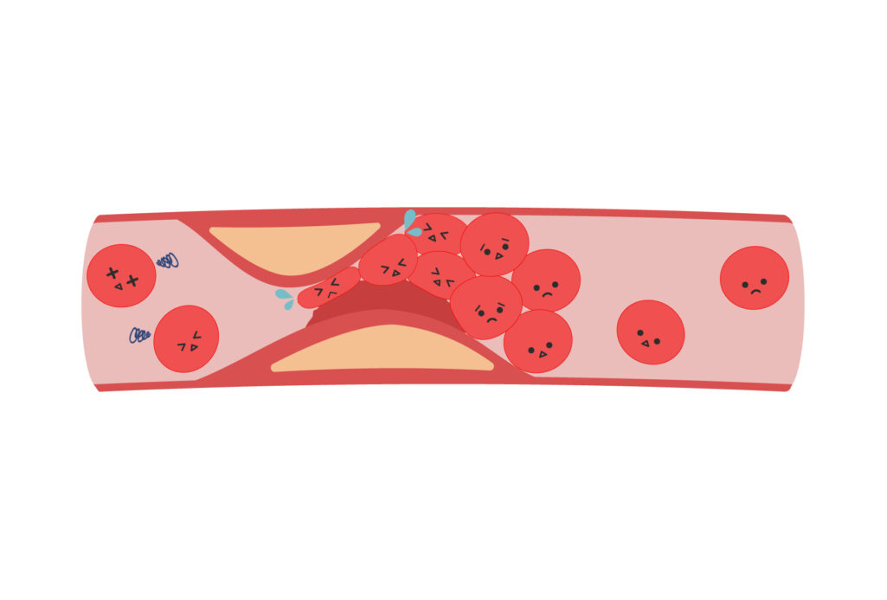

例えば、少し専門的な話になりますが、筋肉は筋線維と呼ばれる細い糸状の組織で構成されています。

ただ、糸状の線維だけではバラバラになってしまいますので、それらを同じ動きをするもの同士をひとまとめにラップで包むような構造になっています。このラップの存在を筋膜といいます。

(強く)押したり揉む行為を繰り返していると、ラップの役割を果たしている筋膜が傷つきます。

当然、断裂してるわけでもないので損傷しても修復されます。

しかし、修復過程で、本来、柔軟性に富んだ筋膜が肥厚し硬くなってしまい、線維化という状態になり、最悪、筋膜どうしが癒着することになります。

こうなると、スムーズな動きが妨げられ、筋膜間の滑らかさがなくなり、血管、神経圧迫などが起こり違和感や不快感、痛みを感じることになります。

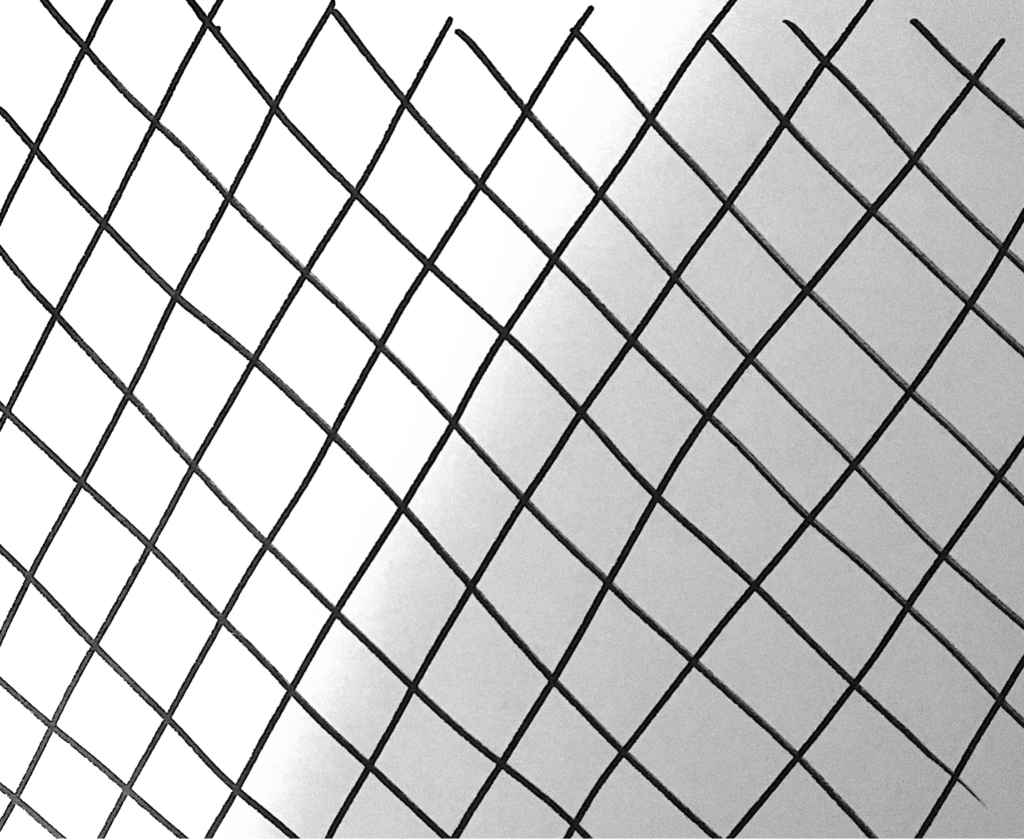

正常な筋膜のイメージ図

筋肉の動きに合わせて均等に伸び縮みする

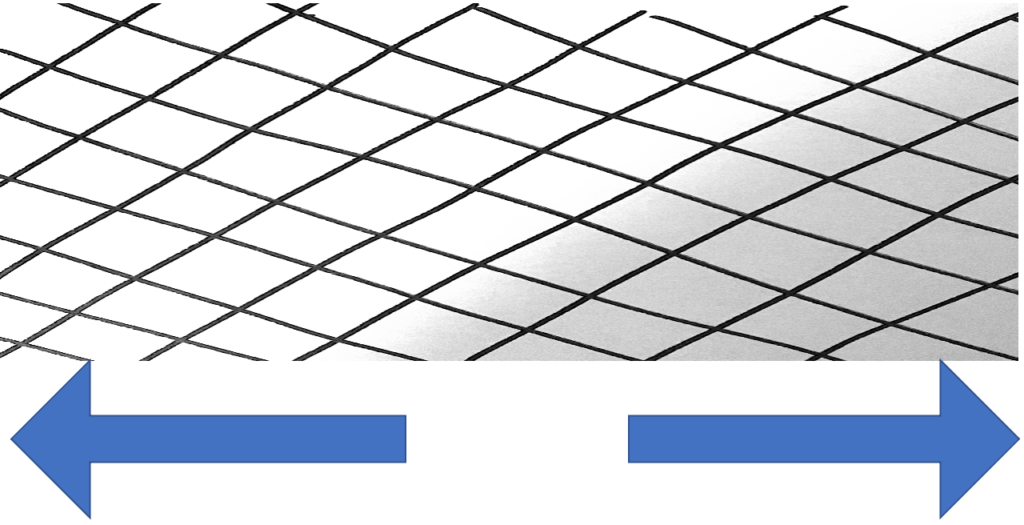

マッサージ等でダメージを受けた筋膜のイメージ図

マッサージの刺激により筋膜の線維が切れてしまう

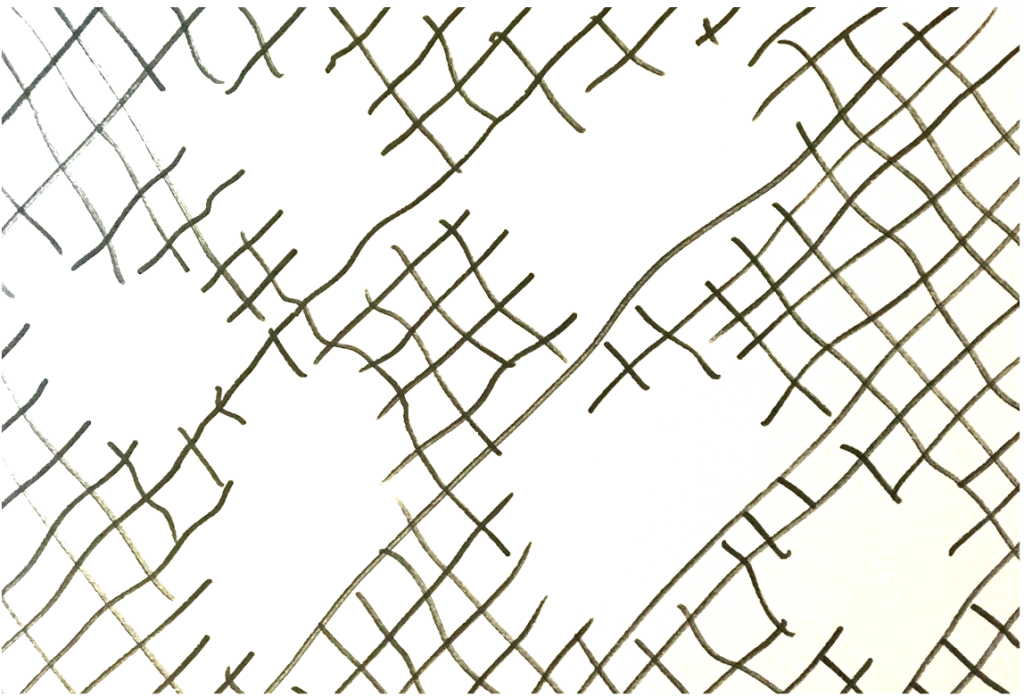

ダメージを受けて修復(瘢痕組織)された筋膜のイメージ図

修復されたところが瘢痕化して筋肉の動きに合わせて均等に伸び縮みできない

“強い力で押したり揉んだしするマッサージ”をよく受ける方は、心当たりがあるかもしれませんが、受け始めた頃は、軽い力で揉まれても、気持ちが良く、揉まれている感覚もあったはずです。

それがいつのまにか、強い力で揉んでもらわないと、“揉まれている”という実感がなくなり、もっと強い力で揉んで欲しいと思ったことはありませんか?

上記の内容を読んでいただくと、その理由が納得していただけると思います。

筋肉は通常、筋収縮と弛緩がバランスよく行われています。しかし、押す、揉む行為で筋組織が損傷していくと、筋線維内にカルシウムが残留してしまいます。

こうなると、さらに筋肉が硬くなってしまいます。

つまり、マッサージを受けると筋肉が痛んで硬くなるということです。

❷バランスが悪くなる

では、もう一つ、マッサージを受けると「バランスが悪くなる」点についてご説明いたします

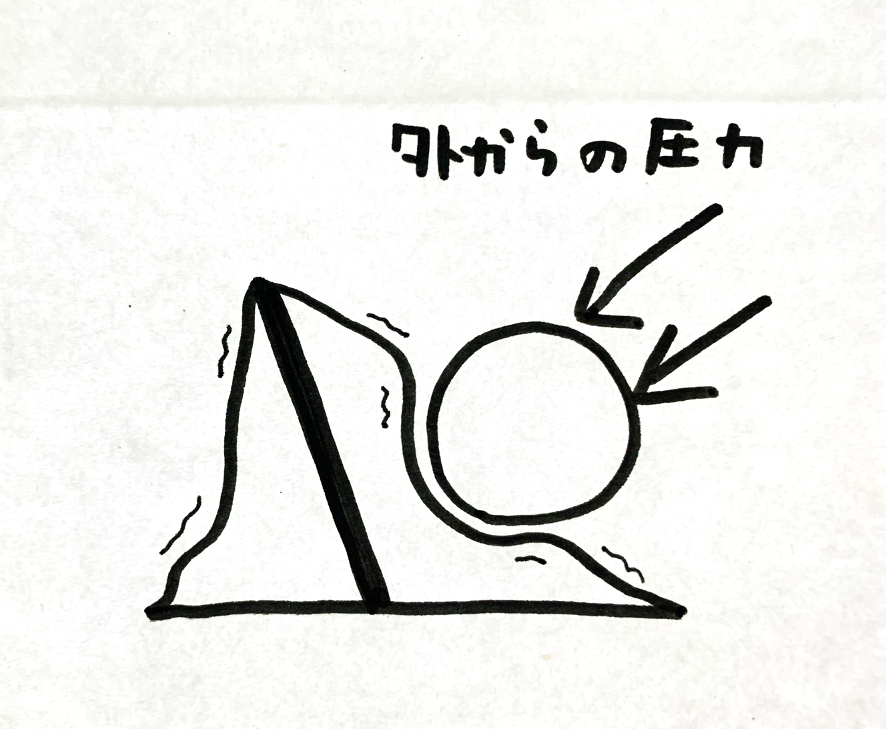

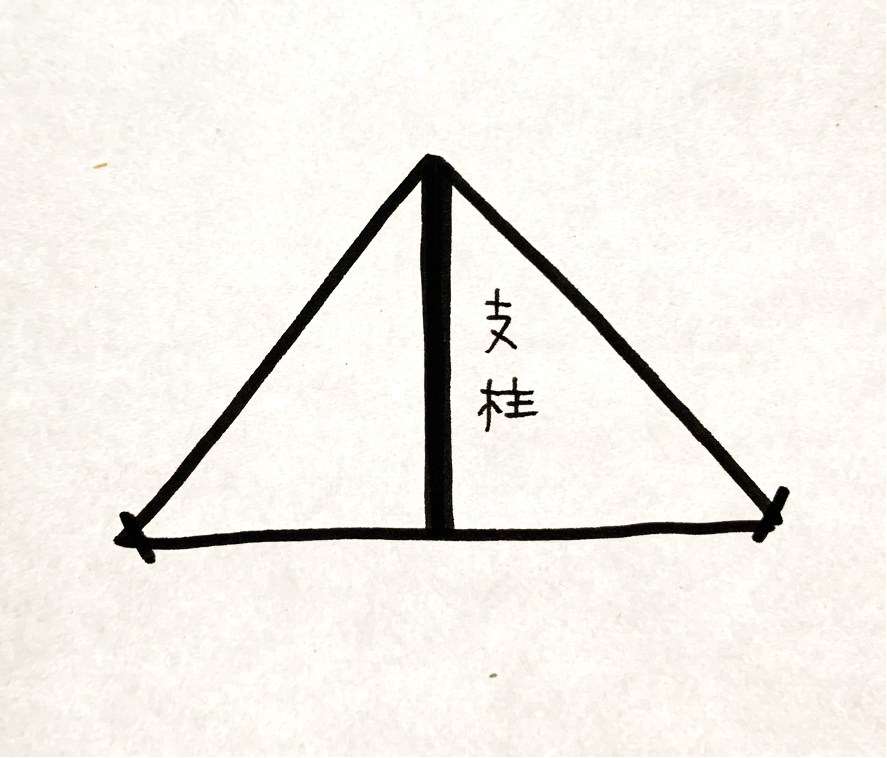

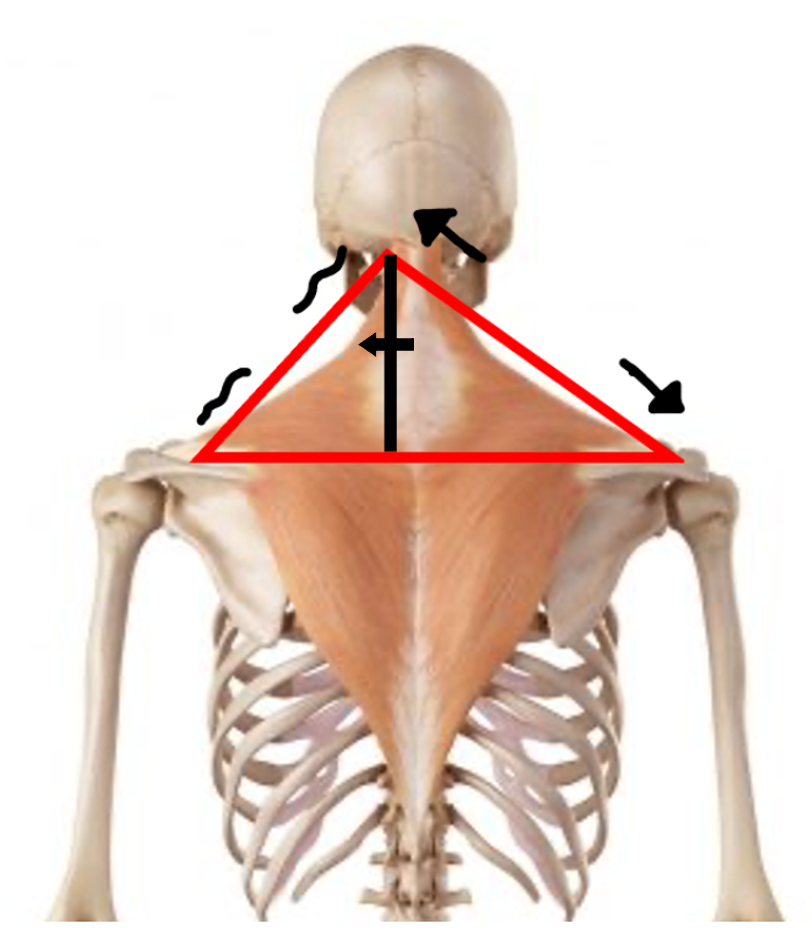

例えば、真ん中に支柱をおいたテントを想像してください。

これを作るには一本の支柱を真ん中に通して、左右前後の地面にテントの杭を打ち安定させますね。 支柱が何かの拍子で支点を狂わせ、左側に傾く力がかかるとしたら、テントはどうなるでしょうか?

テントは、右側の膜を張ることによって、倒壊を防止する役目をします。

しかし、その膜を上から何かしらの外からの圧力がかかれば、膜がダルダルになってしまい…

テントを保持している杭も緩み、もはやテントは建つことができないことでしょう。

その場合、これを修正させるには、

崩れた軸を修正

膜の張力(筋肉の張り)の修正

外からの圧力を(一点圧)をかけない

上記の3点で、真ん中に支柱をおいたテントに戻っていきます。

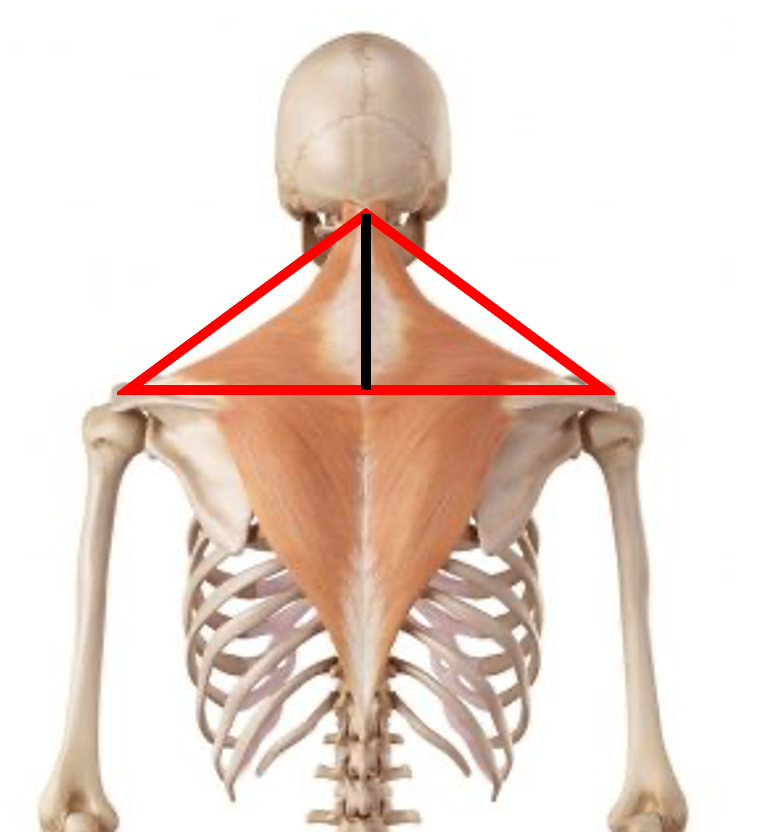

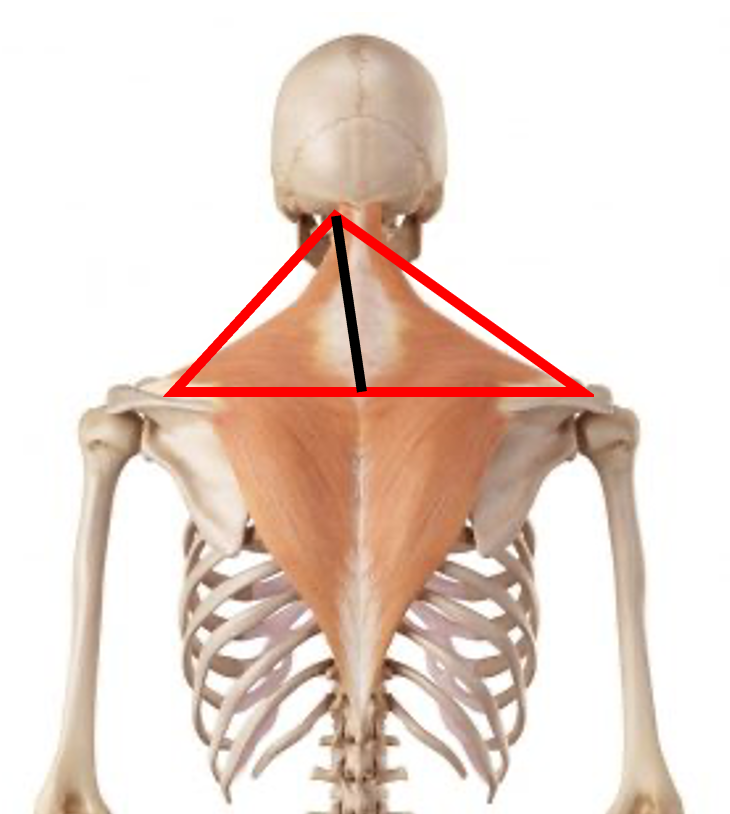

では、これを、人の首周辺に見立ててみましょう。

頚椎という1本の支柱があり、周りには僧帽筋を始め沢山の膜があり支柱を安定させている。それによって頚椎の上にある頭を安定させている。

何かのエネルギー(外力)を与えた結果、支柱が不安定になったとしたら、筋肉という膜が一生懸命その倒壊を防止する役目をするのですが、マッサージで強圧を加えることで膜を緩ませ、その結果、支柱の不安定を生む。

ただし、人間は生きているので必ずそれに抵抗します。

緩めば、それを補うように膜が強化されます。

つまり、前にも増して頑固な筋肉になり、ちょっと揉むだけではビクともしなくなるということです。

そうなると、自分の力ではもの足りなくなり、力の強い方に押してもらう。そして更に強い力でそれを体が修復しようとします。

悪循環に陥ります。

しかし、人間の防御にも限界があり、それにも増して膜を緩ませれば、軸が不安定になるのは想像つくでしょう。

話が長くなりましたが、上述のようにマッサージを受けると「筋肉」が痛んで「バランス」が悪くなります。

だから、マッサージはを受ける時慎重になりましょう

どうしても固くなってる筋肉を緩めたいのであれば…

以下に記載しておりますのでご確認ください。

自分で「手のひら」で軽く摩る

→ 手のひらの面を利用して優しく筋肉を緩める

※「指圧」ではなく「面圧」で筋肉を緩めるのは有効

固くなってる筋肉を「ローラー」の面を当てて軽くコロコロ転がす

→ ローラーの面を利用して優しく筋肉を緩める

※「指圧」ではなく「面圧」で筋肉を緩めるのは有効

「ウォーターベッド」に乗って筋肉を優しく緩める

→ 水圧を利用して優しく筋肉を緩める

「水中歩行」をする

→ 水圧を利用して優しく筋肉を緩める

「連続して歩く習慣」を身につける

→ 筋肉の硬さはアンバランスが原因なので歩いてバランスを良くして筋肉を緩める

氷で「アイシング」をする

→ 筋肉疲労、身体の軸のズレにより発生した熱を軽減させる

どうしてもマッサージを受けたいのであれば…

全てのマッサージがリスクがあるというわけではありません。

負担の少ないめちゃくちゃ優しい「リンパマッサージ、手のひらで行うオイルマッサージ」などであれば、痛める可能性は低いです。

もし万が一、受けられて調子を落とすようであれば、控えられた方が良いです

一番怖いのは、自覚なしでどんどん調子が悪くなることです。

首や腰を「引っ張ってもらう」のは効果があるの?

首や腰を『牽引』する治療は効果があるの?

そもそも、なぜ、『牽引』治療をするのか?

・背骨の椎間板がすり減っている

・背骨の椎間板が潰れている

・頸椎や腰椎の圧迫によって、神経が圧迫されている。

・ヘルニアによって、神経が圧迫されている。

免荷措置をとって症状を軽減するために牽引治療が行われます。

神経の圧迫には2種類ある

❶一つはイメージ通り固いものと固いもので潰すこと。

❷もう一つは端と端をもって引っ張ることです。

上記の2点はどちらも圧迫になりますが、実は引っ張りによる圧迫のほうが広範囲で重篤なのです。

人は『引っ張る力』に弱い

人間も植物も、重力という環境の中で成長してきました。

重力とは積み重なる力。

そこに引っ張られる力は存在しません。

梅雨の時期、体調を崩す時は低気圧によって体が引っ張られる時です。

逆に、調子が良く感じる時は、天気が良く気圧の高い時。

つまり減圧に弱く加圧に強いということです。

このことからも人は引っ張る力に弱いことが解るのではないでしょうか。

首の牽引(引っ張る)は、絶対に控えた方がいい…

なぜなら命が危険にさらされるからです。

例えば、血栓(血の塊)がある人が首を引っ張られると、血栓が飛んで血管はつまりやすくなります。

つまることで「脳梗塞」「肺塞栓」になる可能性があり非常に危険です。

だから、首を牽引してもらう(引っ張ってもらう)のは絶対に控えましょう。

※それでも引っ張ってもらいたいのであれば 全ては自己責任になりますので、どうぞご自由になさってください。